解密引力波~谈了这么久的引力波你真的知道了?

序言:多年以后,面对浩瀚星海,远航的星舰文明将会回想起2016年2月11日,人类公开宣布首次探测到引力波信号的那个遥远夜晚。

作者简介:

陈雁北:加州理工学院物理学教授,美国物理学会会士。

曹军威:清华大学信息技术研究院研究员、清华大学天体物理中心兼职研究员,清华信息科学与技术国家实验室(筹)公共平台与技术部主任。

加州理工学院物理学教授、美国物理学会会士、LIGO科学合作组织核心成员及引力波论文作者之一陈雁北教授和清华大学信息技术研究院研究员、清华大学天体物理中心兼职研究员、LIGO科学合作组织核心成员及引力波论文作者之一曹军威教授演讲全文(略有删减),以飨读者

主讲:陈雁北

一:引力波的缘起

讲到引力波,开始要谈到的是时空这一概念。

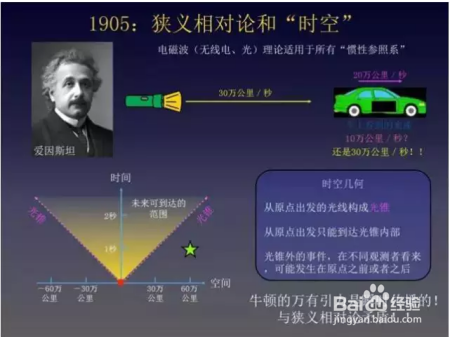

爱因斯坦认为:在研究物理的时候,要把时间和空间放在一起考虑。比如空间的坐标上画了30万公里、60万公里的格子,时间上画了1秒、2秒的格子,光线就沿着30万公里/秒的速度传播。从坐标原点出发的光线在时空中扫出光锥,在光锥内部就是从坐标原点到达的所有范围,就是坐标原点未来的区域。不管以什么样的速度看,只要在光锥内部的世界,永远都是坐标原点的未来。

在光锥外面的世界是不一样的,比如在60万公里以外,距离现在1秒的事件,这个世界在现在的坐标系看来是在坐标原点的未来。但是,如果我有速度非常快的汽车,在汽车看来,这个事情发生在现在的坐标原点以前,这就是同时性的相对性。时空的概念可以用来解释构造一个自洽的电磁波理论。

但是,牛顿的万有引力是瞬时传播的,它跟狭义相对论是矛盾的。爱因斯坦在1905年以后开始思考怎么才能把狭义相对论和引力统一在一起。

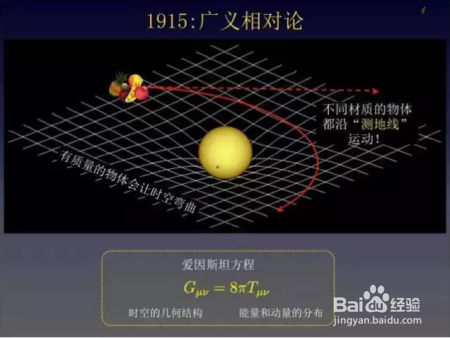

引力是非常特别的相互作用,不同的物体在引力场中下落的加速度是一样的。这个特点对于电磁理论是完全不适用的,不同的带电粒子在磁场中的加速度完全不同。爱因斯坦看到了这一点,他决定引力是可以由弯曲的时空几何来实现的。具体的说,爱因斯坦理论中的引力是这样的:如果有一个有质量的物体,把它放在时空中,它就会让时空弯曲。

上面的这个网格就代表了一个弯曲的曲面。上面看起来是弯曲的线,如果在曲面上局部看,反而是最直的一条线。这样最直的线叫做测地线。如果让各种不同材质的物体都按测地线运动,就可以解释这些物体在引力作用下的曲线运动,并且可以解释等效原理。

爱因斯坦提出了爱因斯坦方程来描述这个现象,左边(上图公式)代表时空的几何结构,右边(上图公式)代表时空中的能量和动量的分布。

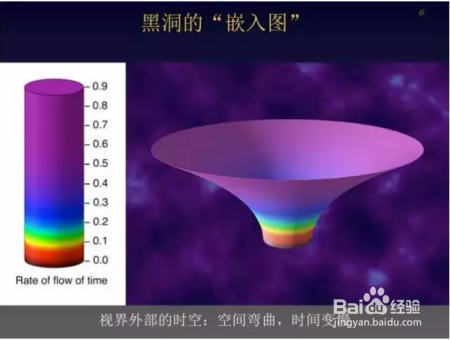

1916年,数学家发现了广义相对论的第一个解,后来的科学家发现这个解是一个黑洞。在数学上,黑洞是一个很简单的东西,它把时空分成两部分,黑洞所谓的视界是只能进入没办法逃出的曲面,是一个球。在外面只可以进入视界之内,从视界之内逃不出视界。

把光锥的概念用到黑洞的时空上,我们能看到的现象就是视界把时空分成两部分—黑洞的内部和黑洞的外部。在黑洞的内部,光锥的所有部分都是朝着黑洞中心走。在黑洞内部,你的未来完全在黑洞里面,不可能到达黑洞的外面。你在视界上,你的未来的边界在世界上,你还是不能逃出这个视界。在视界外面,当你距离黑洞越来越远的时候,你的未来区域里面就有更多的部分可以逃到无穷远处。从另外一个角度看,所谓的视界,就是黑洞外面能被远处观察者看到的时空区域的边界。

黑洞还有另外一个性质就是“时间停止”。当地球上的旅行者从地球出发到达黑洞附近,如果他到达的是黑洞附近非常非常近的距离,他再回到地球的时候就会发现地球人的时钟已经过了很长时间,而他自己的时钟只过了很短的时间,这是时间变慢的过程,在黑洞视界上的时间是完全停止的。

用另外一个角度,物理学家会用嵌入图的方法表示黑洞。这个曲面可以类比成刚刚看到的网格曲面,只不过这是黑洞外面空间的弯曲的表示。离黑洞越近,这个空间越弯。在这个图上不同的颜色标志着时间流动的速度。在外面,时间流动是正常的。在黑洞的视界附近,时间流动是停止的。这个图表示了黑洞附近的时空的弯曲,是非常极端的弯曲。因为时间在这里是停止的,而且视界是只能进不能出。

科幻作品中的黑洞让大家产生很多的想象。这个图是把黑洞放在星空的背景上,所有的星星发射的光线被黑洞弯折以后,我们看到非常奇怪的景象。

这些毕竟是数学上的计算,黑洞真的是存在的吗?

天文学家已经在银河系的不同部分,甚至在其他星系发现了黑洞。

在6000光年外的天鹅座X-1的物体,根据天文学家的观测,认为是一个含有黑洞的系统。天文学家推论出这个黑洞的质量是太阳的9倍。天文学上,这叫做恒星质量黑洞。

在天文学中有另外一种完全不一样的黑洞。天文学家通过推算在星系中间运动的星体的轨迹,在银河系中心也发现了一个黑洞。1995年-2008年期间,根据在银河系中心周围运动的星体的轨道,可以推算出中间有一个400万倍太阳质量的黑洞。天文学家发现,在很多星系的中心都有这样所谓的超大质量的黑洞。

黑洞是广义相对论的重要推论,天文学家用种种方法判定了有些很可能是黑洞的物体。

二:广义相对论的另一个推论——引力波

1916年,爱因斯坦在他的方程中发现了所谓的弱引力场下的解,这个解便描述了引力波。从类比的方法来看,引力波很相似于水面上的波动。当水面震荡的时候,它的震荡会以水波的形式传播出去。类似的,时空几何的振荡也会由引力波的形式传播。不同的是,在爱因斯坦方程中,引力波是按照光速传播的。

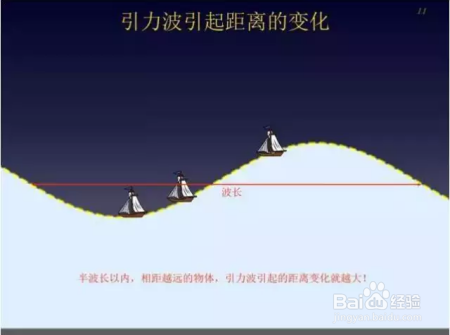

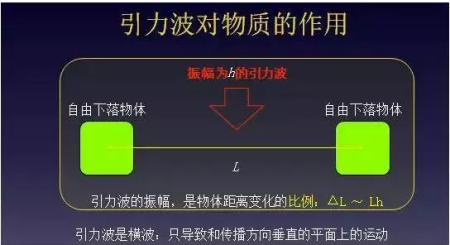

引力波对物质的作用是怎样的?可以类比水波的图象。水波有一个波长,考虑在半个波长以内的浮在水面上的船。这些船随着水波上下运动,距离比较近的船,他们由水波导致的高度差就比较小,而距离比较远的船,由水波引起的高度差就比较大。

引力波也是很类似的现象,两个自由下落的物体,当引力波入射的时候,这两个物体之间的距离会产生变化。产生距离变化的比例是引力波的振幅h。也就是说,距离为 L的两个物体,在引力波入射时,他们的距离变化大约是Lh。只要在波长以内,他们的距离越远,引力波导致的距离变化就越来越大。

更详细地说:引力波是一个横波,它影响的是跟引力波传播方向垂直平面之内的距离。沿着引力波方向的距离是没有变化的。

垂直于引力波传播方向的平面上的物体,它们之间的距离会按一定规律变化。物理上说引力波有两个偏振,也就是两种不同的模式。这些物体本来是一个圆环上,当引力波入射到达垂直屏幕的时候,这些圆环上的物体在一种偏振下是按照这种模式振荡。在另外一种模式,是侧的45度的模式。

引力波的数学发现以后,大家就考虑,引力波的物理效果是否可以被观测到?通过爱因斯坦的计算,他认为引力波是非常难产生的现象。产生足够大的引力波需要非常大质量的或者是非常高能量的物体以非常快的速度运动。

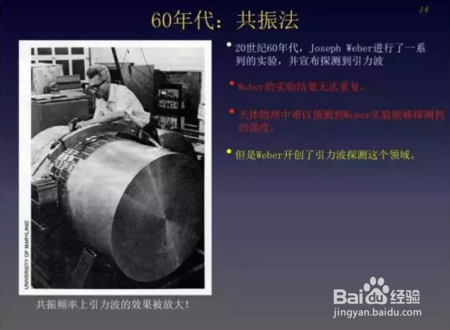

但是,这也没有阻碍美国科学家韦伯在上世纪60年代进行的实验。他的目标并不是地面上产生的引力波,而是天体物理中的物体产生的引力波。他用所谓的共振法,用一个铝棒,它本身有一个共振频率。如果引力波是以共振频率入射,共振频率的引力波就会导致铝棒的振荡。他想通过检测装置探测到铝棒的振荡。

在韦伯的实验中,号称探测到了很多引力波的信号。但是,他的实验有两个问题:一是没有办法重复,二是他探索到的信号也没有天体物理的适当原因可以解释。所以大家普遍认为他的引力波探测是没有成功的。然而,他开创了引力波探测领域。

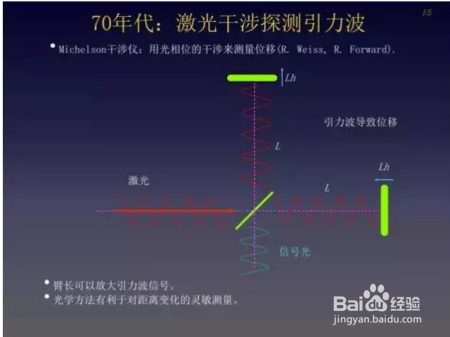

在70年代,有人发明了另外一种测量引力波的方法,用激光干涉的方法来测量。激光打到一个分束镜,分成两束,沿着很长的距离传播以后,在镜子上分别反射,打回到分束镜上。如果两束的臂长一样,这两束打回来的光会在分束镜上合成一束从入射口回去,另外一口是没有光的。但是,如果有引力波,镜子的位置改变,导致的位移就会导致两束返回的光在分束镜上的相位有所变化,导致在没有光的口会产生信号光。把信号光检测出来以后,就可以探测出引力波。这种方法的好处是可以使臂长变得很长,越长就越可以放大引力波导致的镜子的运动。光学方法本来就是有益于精密测量的方法。

90年代,美国国家科学基金会资助了世界上第一个大规模的引力波探测项目,所谓的LIGO。

LIGO有两个非常大的探测器,一个是Livingston,一个在Hanford。

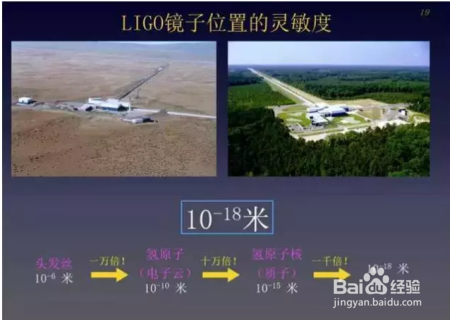

干涉的灵敏度,对镜子位置的测量达到10^-18米。怎么形容呢?如果考虑头发丝的细度是10^-6米,降低1万倍就变成氢原子是10^-10米,再减少10万倍,就是氢原子核,是10^-15米。最后得出的结论,这个长度是氢原子核大小的1/1000,是非常灵敏的仪器。

既然可以测到这样灵敏的位移变化,要保证没有其他因素可以导致比这个大的干扰信号。一个必要条件是将光干涉系统放在非常高的真空里,防止气体分子对激光传播的影响导致虚假的信号。另外就是要把反射光的镜子悬挂起来,把镜子和地面的振动完全隔离开。这样就可以形成灵敏度非常高的引力波探测装置。

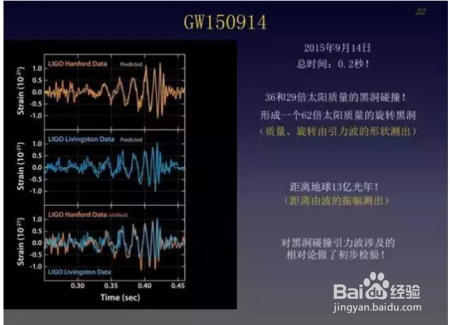

利用这个装置,在2015年9月14号,我们用这两个探测器分别发现了两个时间为0.2秒的引力波事件。这个图是将两个信号以0.7毫秒的时延错位以后,发现他们的波形也在很大程度上吻合。

从波形中分析出这个事件是由两个黑洞碰撞而导致的。它们两个的质量是36倍和29倍的太阳质量,最后形成的黑洞是62倍的太阳质量。通过波振幅的大小可以推算出这个事件离地球的距离是13亿光年。通过这个波形,也对广义相对论的推论进行了初步检验。

这次观测的数据是从去年9月份到今年1月份观测数据的一部分,还有很大一部分是需要处理的,期待着有更多的双黑洞碰撞事件。

在统计学意义上,单位宇宙体积中,单位时间碰撞事件发生的概率是一定的。把仪器的灵敏度提高,可以看到宇宙中更远位置上的双黑洞,看到更大的体积中的所有的双黑洞的碰撞。只要把灵敏度提高2倍,就可以把观测体积提高到8倍。这样双黑洞事件出现的概率就会提高8倍。

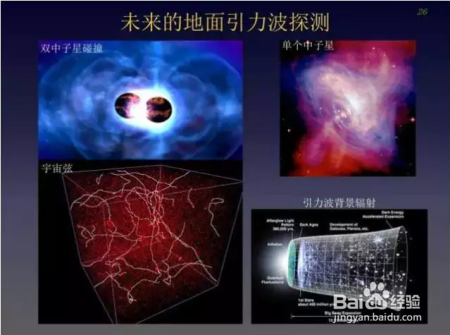

除了双黑洞的碰撞过程,地面引力波探测还可以探测各种各样的天文事件,比如双中子星的碰撞过程。在LIGO看到双中子星碰撞的过程,这对我们理解中子星的结构探索伽马射线暴的根源是有指导性的。

在LIGO还可以探索宇宙弦系统,是早期宇宙中有可能形成的拓扑缺陷,能量分布呈不均匀的脉动的弦状结构。最后也可能对宇宙大爆炸开始时产生的原初引力波背景进行探索。

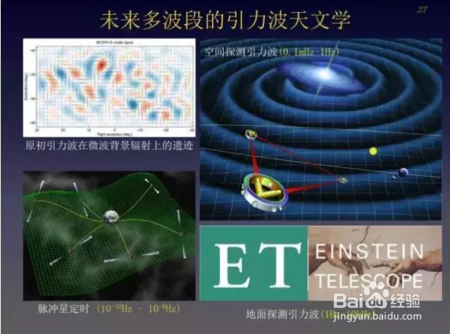

除了地面引力波探测,未来还会进行多波段引力波天文学的研究。比如欧洲的爱因斯坦探测器是第三代的引力波探测器,可以在可以覆盖1赫兹-10千赫兹。空间引力波探测可以探测到0.1毫兹-1赫兹之间的引力波,可以观测到星系中心超大质量黑洞碰撞的过程。这对于星系的形成演化是非常重要的。

今天的引力波探测只是一个起点。在未来,我们会有多波段的引力波探测,说明今天的引力波探测不但是广义相对论和黑洞的直接验证,也可以说是新的天文学观测手段。

主讲:曹军威

刚才陈教授把引力波的探测、原理、实验这些部分都给大家做了非常系统的介绍。我花几分钟的时间结合我们参与引力波探测工作的实际工作,简单介绍一下数据分析这部分。

科学家实际上最后看到的信号是从数据分析系统中看到的。这里面显示的是一个在线的分析,这样的天文台的实际情况,它的灵敏度曲线,它的一些突出事件的信息,都非常快地、实时地反映在控制室里面,这个我们叫在线的数据分析。

另外一个方面,还有离线的数据分析,那就是我们需要大量的计算机,大量的存储,分布在全世界各个研究机构,让大家共享一些资源,我们叫离线的数据分析。

看到这个信号在数据分析里面是一个什么样的过程呢?简单给大家介绍一下。

这个事件发生在2015年9月14号,第一个message是2015年9月14号5点54分,在信号发生3分钟以后,我们的在线的程序流水线,就探测到了这个信号,这个流水线我们叫Coherent Waveburst,CWB流水线,很简单的在线测量信号的能量。如果两个天文台有这样的一致性,我们就把这个事件作为一个候选人拿出来。在3分钟之内,我们没有模型的流水线就拿到了这样的信号。

我们做了一个工作就是,我们清华大学参与到CWB流水线工作里边去,从我们计算机自动化的角度,我们用GPU的技术,加速了CWB的运行效率。原理很简单,我们把程序拿来,看到它由很多部分组成,我们把其中我们认为能够加速的部分拿出来,而且把加速效果最好的部分拿出来,可以把它的运行效率提高十倍甚至更高。

除了没有模型的流水线,我们还有一些流水线,比如我们叫CBC的流水线。它就是说我可以有一些模型,用这些模型去比对这些数据。实际上这个就是最后的结果,大家看到这个事件在最后的分析里边,最后是非常显著的,它的信噪比达到了23以上,它的标准的希格玛值达到5以上,通常5以上就被认为是发现。这里面无论是没有模型的分析,还是有模型的分析,实际上最后都达到了这样的显示度。

这里面我们做的一个工作,对于这个背景到底怎么计算。一种计算方法,我们没有其他的数据,我们只能拿到一个月的数据去做背景,然后看这个信号跟背景对比来讲它是一个什么样的关系。一种是我们把信号放在背景里面,我们做出一个背景。这个就是绿的这条线。一种是我们把信号拿出去,再做一个背景。这样两个背景不同的计算方式,对于我们来判断是不是一个信号,起到了不同的作用。

还好在这次发现里面,无论是哪种方法,实际上这个信号都是非常突出的。我们对这个系统误差的方法做了一定的工作。

下面还有一个工作,我们同样用GPU的方法,把有模型的比对流水线也进行了加速。这个工作是我们跟西澳大利亚大学一块开展的工作。这个流水线在线的时候没有看到信号,原因是他们在线的时候是在搜索更小质量的双星系统。反过头来,他们在离线反过来处理这个数据,验证了这个信号的信噪比确实是非常突出的。我们用GPU加速的流水线,可以把它的处理速度提高50几倍,目前为止能够提高到120几倍。这是我们清华大学其中的一个工作。

另外大家问到比较多的,我们现在仪器的灵敏度达到了一定的程度,我们能够探测到引力波信号。实际上在很长一段时间内,我们的探测器探测不到引力波信号,这时候数据分析做了一项什么工作呢?数据分析就是在做我怎么来分析这些噪声,这些噪声到底来源在哪儿,通过分析这些噪声的来源,比如像飞机飞过,或者一辆火车开过,都有可能影响我们的探测器的动作。所以说我们通过噪声的分析,可以提高仪器的灵敏度,可以帮助仪器来提高灵敏度的话,也是数据分析的贡献。

我们这里就采用了一种计算机里边的人工智能的方法,来进行噪声分析。我们来分析各个不同频段的、不同信道数据之间的关联程度。如果一个信道跟引力波信道关联性特别强,说明这个信号可能不是引力波信号,而是由关联信道的干扰导致的。所以我就可以用这些关联信道的事件来否定引力波信道的一些事件。所以这里边就是大量的数据比对和关联分析,而这种关联可能不是一个信道和一个信道之间的关联,而是很多环境信道跟引力波信道的关联。这个关联关系计算机是非常有优势来做的。这也是从我们自己的学科背景,撇开天文物理的意义,我们从数据出发去做数据,得到的研究结果。

最后,我们也是参与到了整个引力波数据的计算平台工作,因为引力波数据量虽然没有高能物理那么大,但是也是PB的量级,也是很大,在LIGO各个合作组织里面,有几PB的数据分散在各个地方,这样全世界有几百万的科学家访问这些数据,这样的平台也是我们参与做的。

还有一项工作,我们在跟澳大利亚合作的过程中,全球网络未来是一个非常重要的方面,由于有全球网络,可以提高探测的精度和定位的精度。比如说我们给澳大利亚做了一个预言,澳大利亚有这样的天文台,精度可以从左边这张图变成右边这张图,如果每个点来源是从这儿的,是可以比较精确地来预测这样的来源,而不仅仅是它的来源是一个区间,这样就不够精确。

在LIGO的合作组织中,我们清华大学只是其中一个成员,有几十个单位,几百个科学家参与,有一部分是做仪器的,更多科学家是做数据分析相关工作的。这次发现我们也是非常有幸参与到其中,可以说2016年2月11号,我们宣布了这样一个发现,我们也是非常自豪有这个机会来见证,包括跟在座的各位来见证这样一个事件。

多年以后,面对浩瀚星海,远航的星舰文明将会回想起2016年2月11日,人类公开宣布首次探测到引力波信号的那个遥远夜晚。

作者简介:

陈雁北:加州理工学院物理学教授,美国物理学会会士。

曹军威:清华大学信息技术研究院研究员、清华大学天体物理中心兼职研究员,清华信息科学与技术国家实验室(筹)公共平台与技术部主任。

加州理工学院物理学教授、美国物理学会会士、LIGO科学合作组织核心成员及引力波论文作者之一陈雁北教授和清华大学信息技术研究院研究员、清华大学天体物理中心兼职研究员、LIGO科学合作组织核心成员及引力波论文作者之一曹军威教授演讲全文(略有删减),以飨读者。本文亦有删减。著作权原作者享有,在此只为分享给更多大众…。——未来论坛

揭露伪科学,传递科学精神。

更多精彩(宇宙 天文 物理 科学…)内容欢迎关注微信公众平台公众号: 天文物理