蓝色生物为什么这样少呢?

在自然界中,动植物确实有很多种颜色,可蓝色的实在太稀有了。地球上28万种开花植物中,蓝花仅占10%。蓝色色素的稀缺性,曾使蓝色颜料比金子还贵,但也导致蓝色成为人类语言演变过程中最后一种进入词汇表的颜色——因为大自然中很少存在蓝色的动植物,人类没有必要去发明一个词汇来描述蓝色的东西。那么,大自然中蓝色生物为什么这样少呢?

蓝色生物为什么这样少?

在自然界里,一切生物为了生存、繁衍,都要适应周围的环境。动植物的颜色与它们的生存息息相关,不管是作为吸引色还是警惕色,都是适应环境的结果。

对于植物来说,其颜色与所含色素密切相关。色素具有选择性吸收和反射光波的能力,其反射的光波便是我们所看到物体的颜色。树叶为什么是绿色的呢?因为含有叶绿素,这是一种与植物进行光合作用生产养料有关的重要色素。它能够吸收红光和蓝紫光,反射绿光,所以在我们看来树叶便是绿色的。而花的颜色主要和花青素有关。它可以随着细胞液的酸碱度改变颜色,细胞液呈酸性则偏红,呈碱性则偏蓝,中性则是紫色。

那为什么表现为蓝色的花比较少呢?这也许是长期自然淘汰的结果。对于那些依靠授粉繁殖的植物来说,花的颜色是非常重要的。色彩鲜艳的花能够吸引蜜蜂和鸟类等传粉者,它们可以帮助花朵完成授粉过程。当蜜蜂忙着从花中吸食汁液时,花的花粉会附着在它的脚上;当它来到另一朵花上,它从前一朵花收集的花粉将在新花上传播,于是授粉过程便完成了。而作为主要的传粉者,蜜蜂对黄色更敏感,鸟类则更偏好红、橙色。此外也可能与光波的特性有关。蓝光相比于红光和黄光,波长短能量高。它能够提供足够的能量将轨道电子提升到激发态,从而迫使有机分子吸收。因此大多数生物色素会吸收蓝光,而反射红光、黄光。所以大自然中以红花、黄花居多。

自然界的生物具有避免食用有毒食物的本能。在我们的认知里,就将紫色、蓝色等视为可能致命的有毒食物色,连影视节目中,中毒之人嘴唇一般都是蓝紫色的。如果植物的果实多是这种颜色,恐怕没有人会冒着生命危险,去当“第一个吃螃蟹的人”,这显然不利于植物“开枝散叶”。而红色则恰好相反,红色的果实能够诱人去品尝,如此一来种子便能够随着人的活动到处传播,有利于植物的繁衍。

而对于动物而言,为了生存,隐藏在植物之中是躲避天敌的不二法门。如果肤色能够与环境一致,完全融入其中那真是再好不过的。比如变色龙、竹节虫其实都是非常有智慧的动物。如果你是一条吃绿叶的虫子,恰巧肤色又是蓝色或者红色这样比较显眼的颜色,这无异于在提醒捕食者注意到你,那你可能就成为别人的午餐了。除非你身怀绝技(如有毒),否则还是乖乖地隐藏在环境之中吧。

当然,也不排除另外一种因素,可能是因为蓝色色素合成比较复杂,动植物们觉得这种过程太繁琐,便作罢了。

自然界中的“蓝精灵”

生物体的颜色,一方面是由于体内含有色素。比如上文提到的叶绿素,能反射绿光,才使树叶呈现绿色。另一方面则是借助于物体特殊的物理结构,能够在没有某种色素的情况下显示出这种颜色,这被称为结构色。在大自然中,许多红色、黄色的生物主要是因为体内含有色素。然而,揭开蓝色生物的面纱,你会发现它们更多是因为具有能够改变光反射特性的物理结构,简直就是大自然的“伪装者”!

来自非洲的“超级蓝莓”——康登萨塔水果,早已学会了这种技巧。这种水果简直蓝得发亮,可它并不是真正的蓝色,只是因为反射得比较厉害罢了。因为它果皮细胞壁中微小的纤维素形成的螺旋层能够影响光线的反射。而且由于细胞之间的距离略有差异,每个点反射的色彩有所不同,因此它的颜色能够随着观察角度的变化而略有区别。

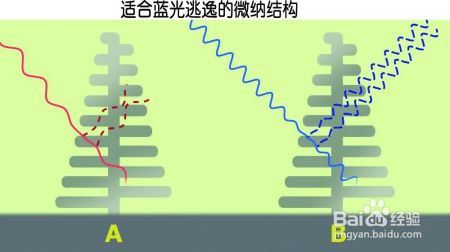

有些蝶类和鸟类翅膀十分绚丽,也是典型的结构色。比如蓝闪蝶。如果我们放大它的翅膀,就会发现其鳞片就像屋顶上的瓦片一样整齐有序,再进一步放大,它的形状就像迷你圣诞树,正是鳞翅上这种特殊的微纳结构能引起光波干涉、衍射和散射等作用,从而使它的翅膀呈现亮蓝色。当光线照进来,有些会反射到表面,有些会进入内层并反射到底部。对于绝大多数的光线,从顶部和底部反射出来的光波是凌乱的,它们便会相互抵消。但蓝光的波长正好,它的反射光都是同步的,所以蓝光会逃出来,我们看到的便是蓝色。有些鸟类的羽毛之所以呈现蓝色也是类似的道理,其每片羽毛的刚毛上都有排列整齐散射光线的小珠子,这样的纳米结构刚好适合蓝光逸出。

那有没有真正的“蓝精灵”呢?天蓝色蘑菇也许勉强算得上,虽然它可能不符合你心中“蓝精灵”的形象,但它的确是因为体内含有蓝色色素才呈现蓝色的。最早在19世纪60年代的时候,它由奥地利科学家在新西兰发现,并留下描绘图。新西兰人对这种蘑菇可谓关爱有加,不仅将它印在发行的50元面额背面,还发行了它的纪念邮票,以此来宣传保护本土的生物多样性。这种蘑菇之所以全身呈现蓝色,是因为其子实体含有甘菊蓝衍生物色素。科学家正在研究能否从中提取蓝色色素应用于食物中,至于毒性,科学界尚无定论。

另一种值得说一说的是花斑连鳍鱼,这可是难得的能够制造蓝色色素的动物,在海洋水族馆里很受欢迎,因为它色彩斑斓,实在太美了。不过好看归好看,它还傲娇得很,被视为最难饲养的海洋鱼类之一,因为它实在太挑食了,吃不惯一般的水族食物。此外,由于缺少鱼鳞的保护,这种鱼会通过分泌有毒的粘液来保护自己。

为什么大自然中的蓝色更多是由于结构色?因为创造蓝色色素需要全新的化学反应,而直接在它们的基因中添加这种“反应秘方”是不可能的。自然进化更倾向于通过改变身体结构这种轻微的变化,也就是在微观层面上通过物理的方式产生蓝色。它们用工程学解决了生物学问题,让我们不得不再次感慨大自然的奇妙之处。