STAR-CCM+:多孔介质模型-各向异性

1、打开STAR-CCM+,新建simulation,选择Parallel on Local Host,Compute Processes根据自己电脑配置选择,点击OK。

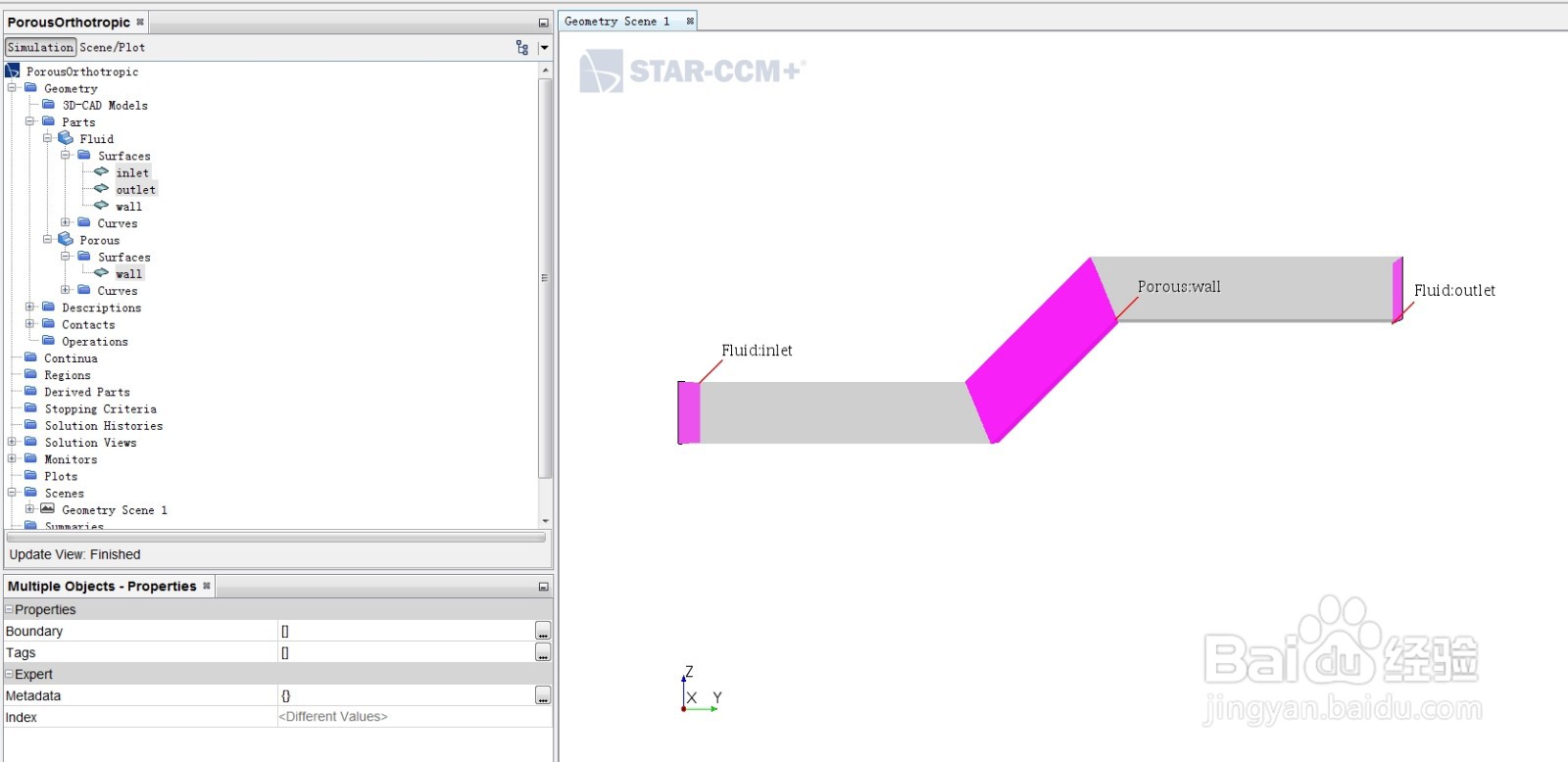

2、点击File > Import > Import Surface Mesh,导入模型文件,保存为PorousOrthotropic.sim。模型分为两部分,一部分为流体域,一部分为多孔介质,多孔介质区域与流体域呈45度角。

3、展开Geometry > Parts,将两个Part分别重命名为Fluid和Porous,利用Split by Patch分割进出口,其余surface合并命名为wall。

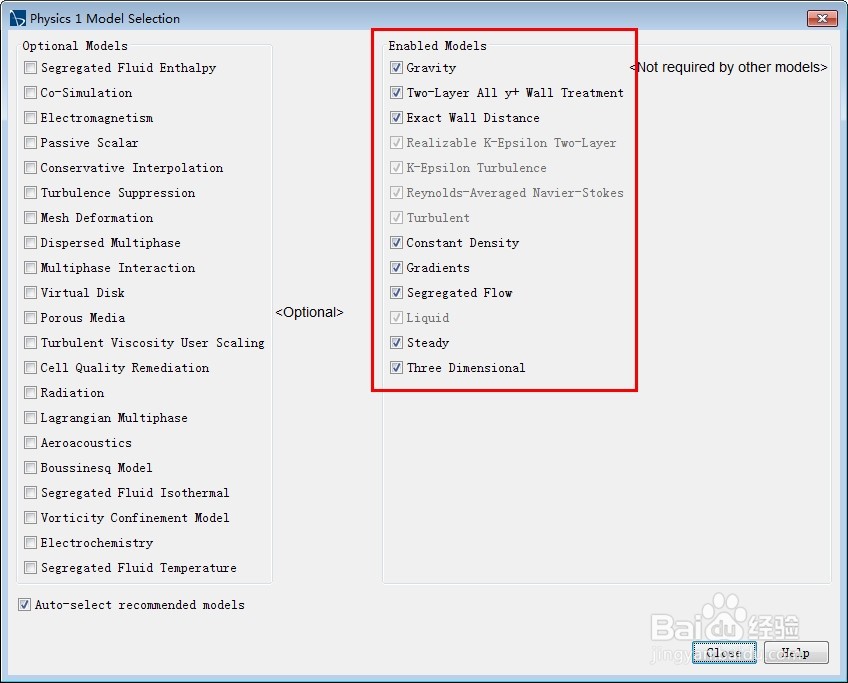

1、点击Continua > New > Physics Continuum,创建流体模型。

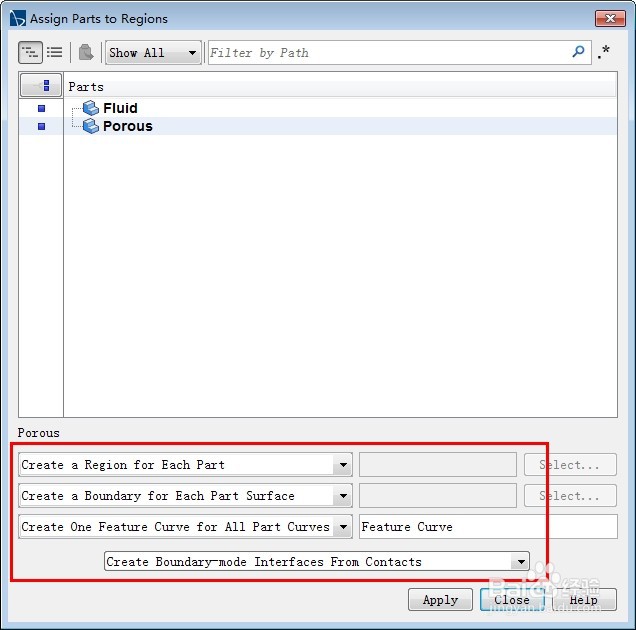

1、同时选中所有Part,右键选择Assign Parts to Regions。

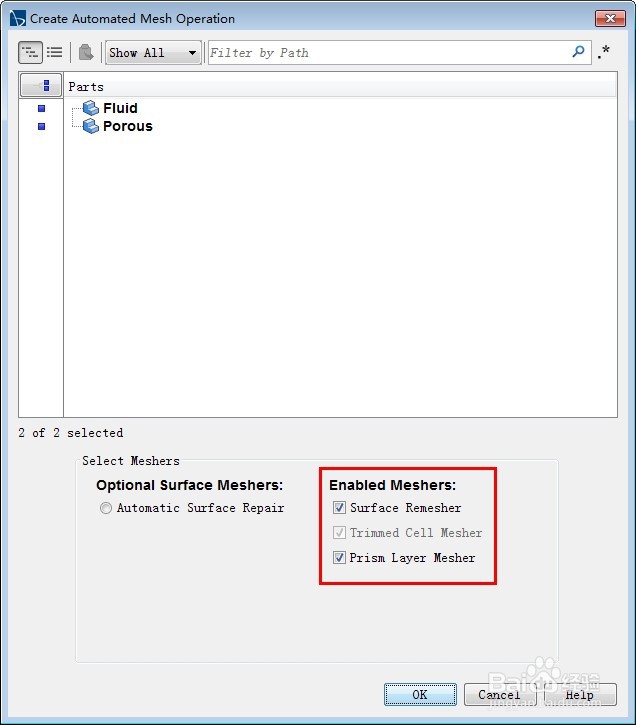

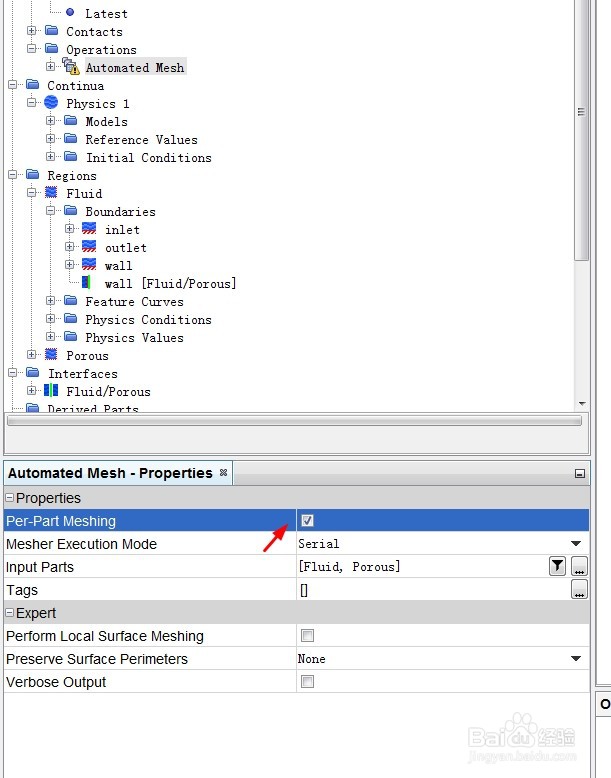

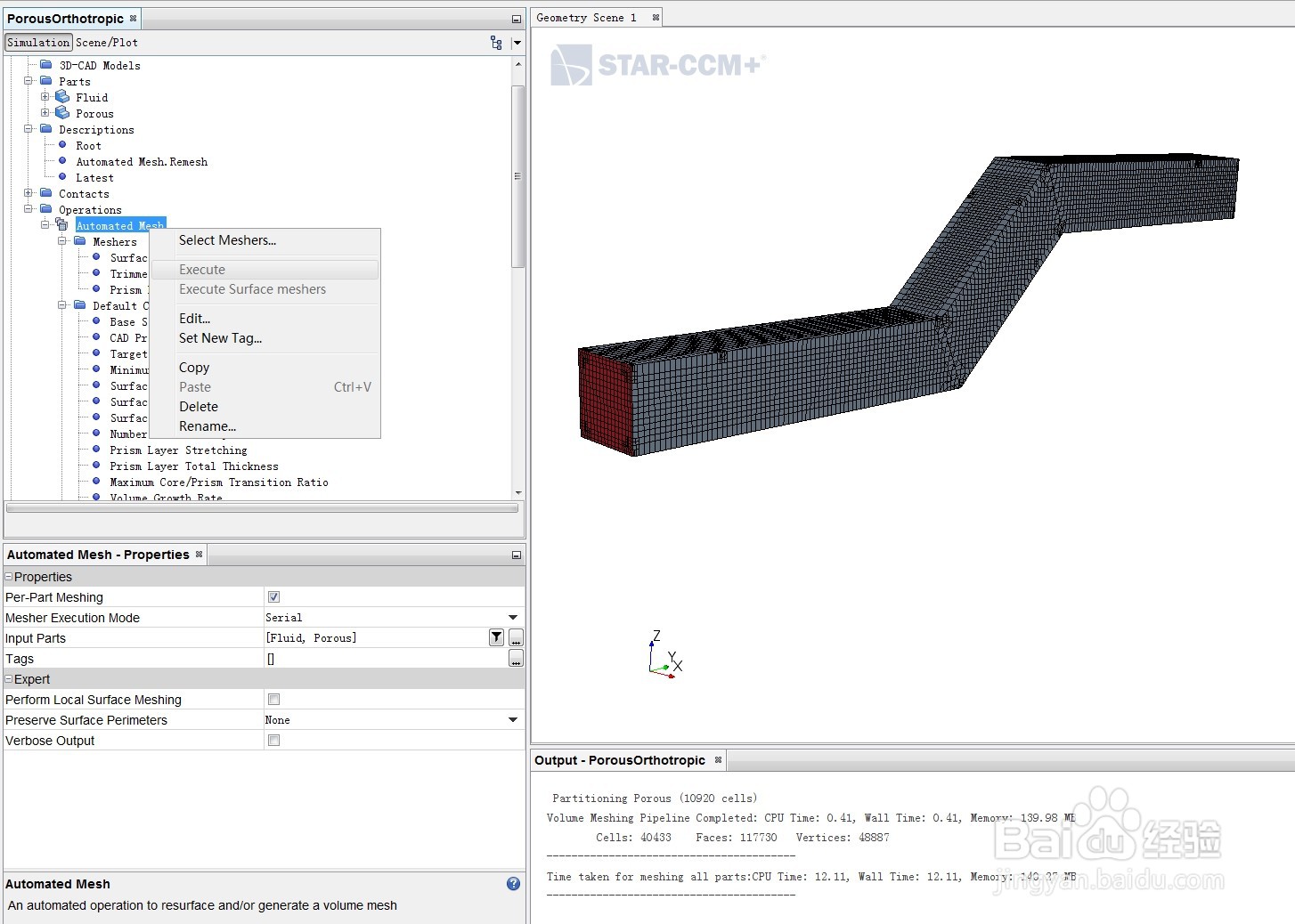

2、点击Operations > New > Mesh > Automated Mesh,选择所有Part,Enabled Meshers选择Surface Remesher、Trimmed Cell Mesher、Prism Layer Mesher,勾选Per-Part Meshing。

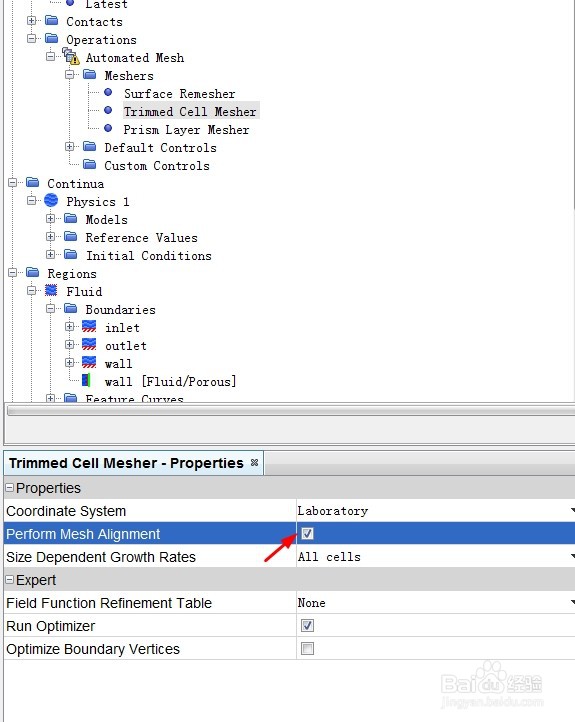

3、点击Automated Mesh > Meshers > Trimmed Cell Mesher,勾选Perform Mesh Alignment。

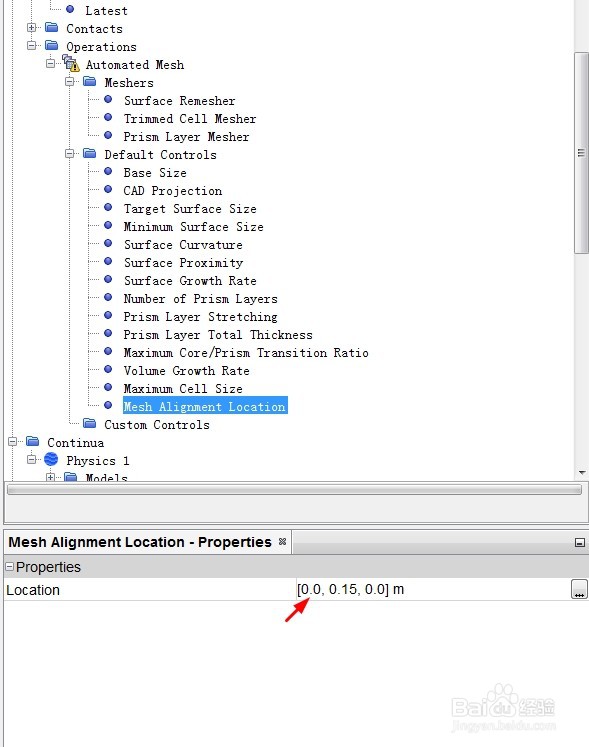

4、点击Automated Mesh > Default Controls,Base Size设为10 mm,Minimum Surface Size > Percentage of Base设为10,Target Surface Size > Percentage of Base设为20,Mesh Alignment Location设为[0.0, 0.15, 0.0] m。

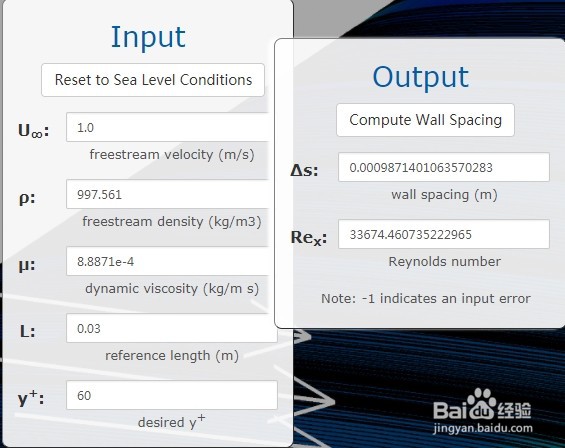

5、计算入口水力直径,即过流断面面积的四倍与周长之比,本例为30 mm。利用pointwise网站的y+计算器估算边界层第一层网格的厚度为约0.99 mm,为方便计算,取1 mm。

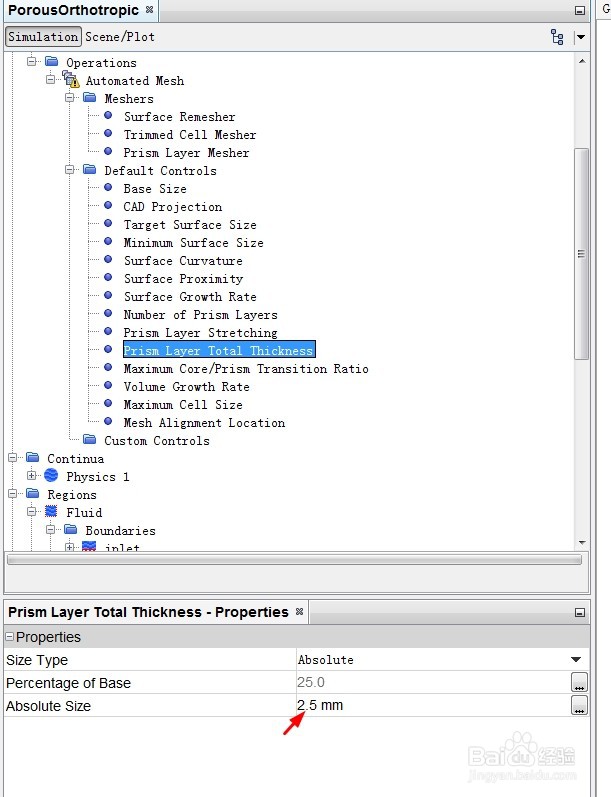

6、点击Automated Mesh > Default Controls,Number of Prism Layers设为2,Prism Layer Stretching设为1.5,Prism Layer Total Thickness的Size Type选择Absolute,设为2.5 mm。

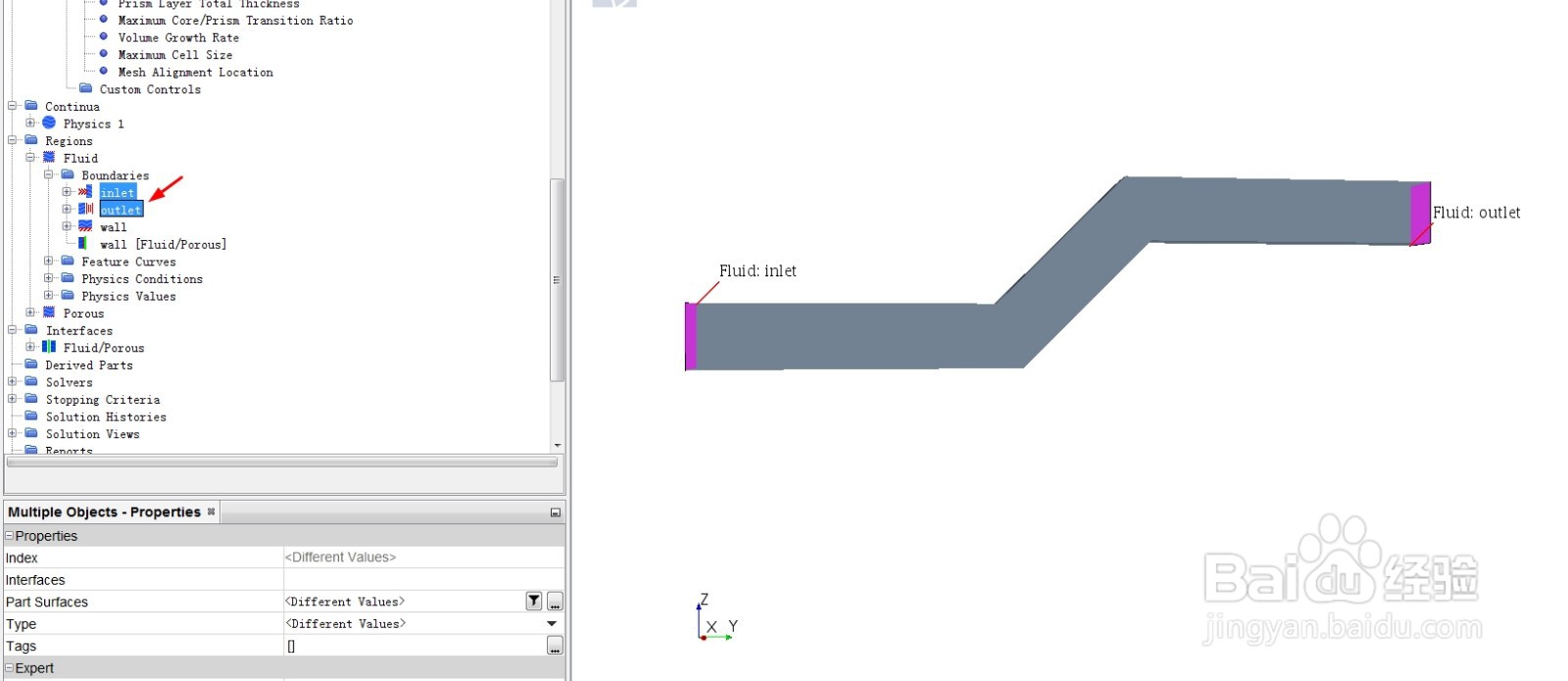

7、为了保证在进、出口表面上生成边界层网格(非必需),要在网格划分前提前设置进、出口边界类型。

展开Regions > Fluid > Boundaries,分别设置Boundary的Type,inlet选择Velocity Inlet,outlet选择Pressure outlet,其他为Wall。

8、点击Operations > Automated Mesh,右键Execute划分网格,完成后保存文件。

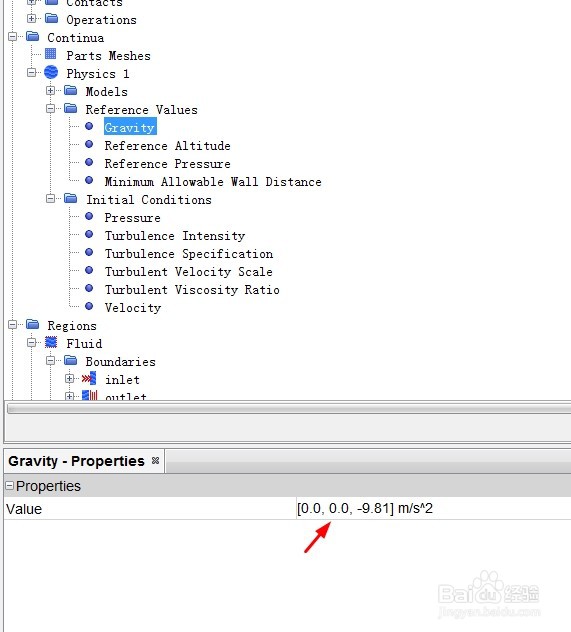

1、展开Continua > Physics 1 > Reference Values,设置Gravity矢量为[0.0, 0.0, -9.81] m/s^2。

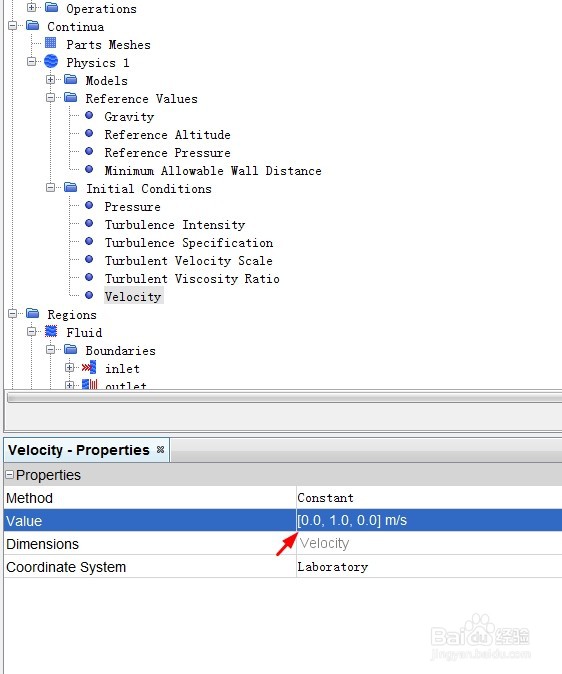

2、展开Initial Conditions > Velocity,设为[0.0, 1.0, 0.0] m/s。

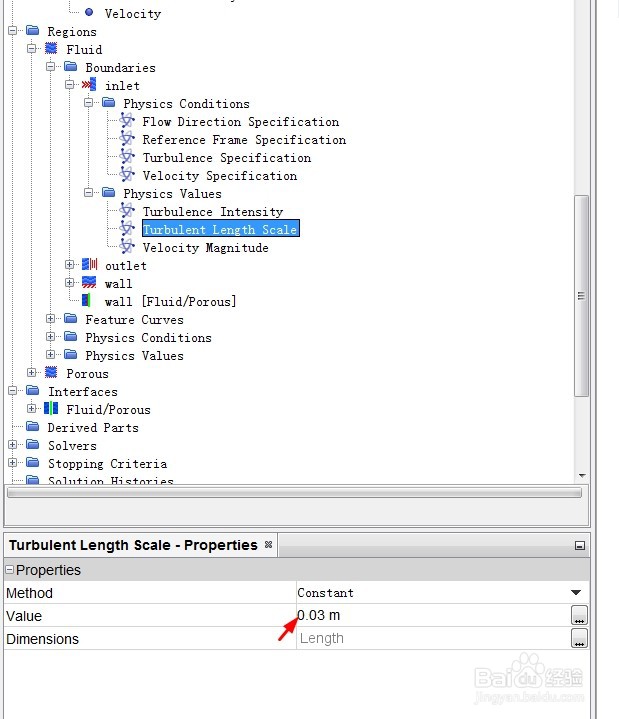

1、展开inlet > Physics Conditions > Turbulence Specification,Method设为Intensity + Length Scale。展开Physics Values,将Turbulence Intensity设为0.05,Turbulent Length Scale设为0.03。

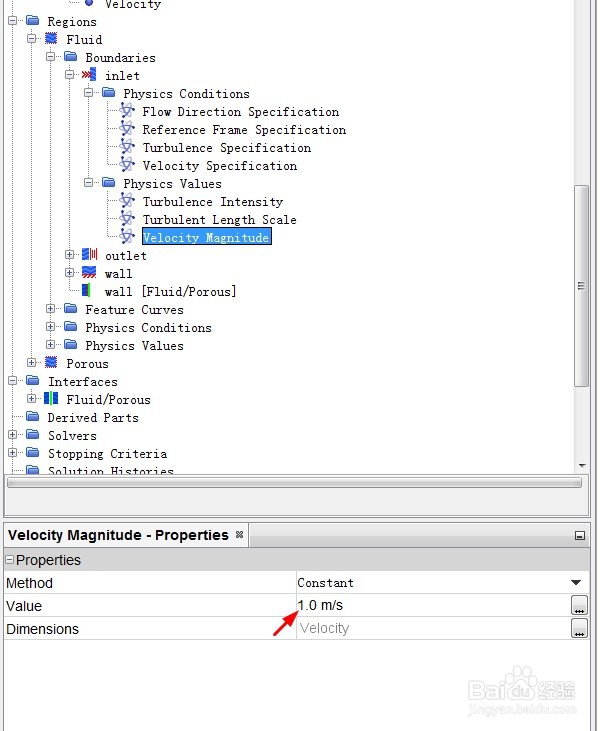

2、Velocity Magnitude设为1 m/s。

3、同理,对于outlet边界,Turbulence Intensity设为0.05,Turbulent Length Scale设为0.03。

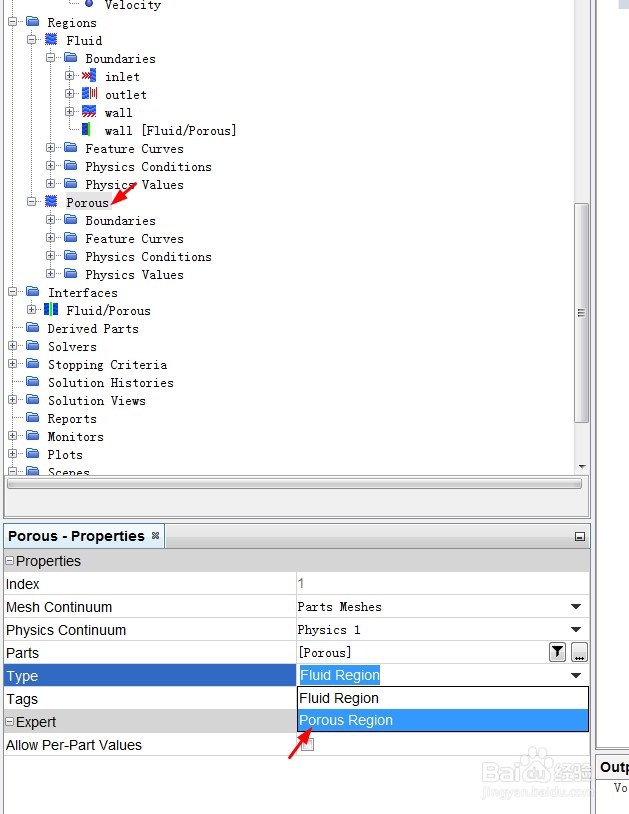

4、点击Porous域,Type选择Porous Region。

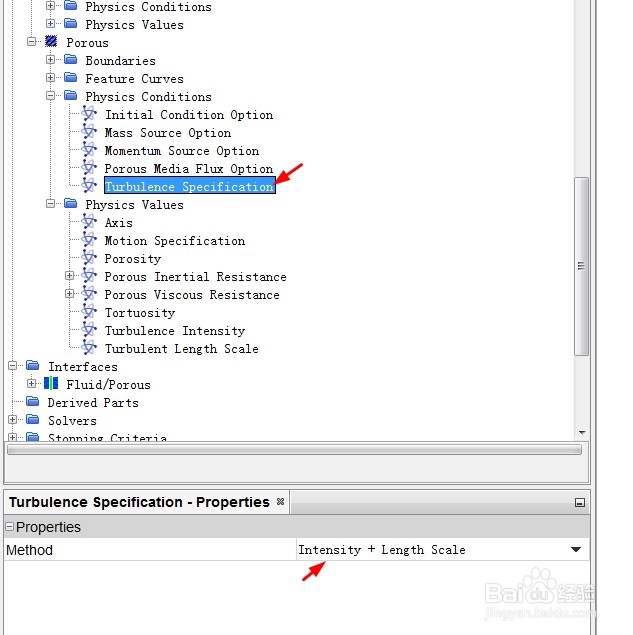

5、展开Porous > Physics Conditions > Turbulence Specification,Method设为Intensity + Length Scale。展开Physics Values,将Turbulence Intensity设为0.05,Turbulent Length Scale设为0.03。

这里要强调一下,采用Porous Region方法引入多孔介质,采用的是表观速度(superficial velocity),这是一个假设的速度,即流体从Fluid域进入Porous域流速保持不变,阻力损失主要通过惯性阻力系数和粘性阻力系数计算。而且,在多孔域中并不进行湍流方程的求解,湍流参数的设置只是为了重构从多孔域中流出的流体的湍流状态。

6、本例中y方向是主流方向,假设多孔域阻力特性为各向异性,即在xyz三个方向的阻力各不相同。通过在三个方向分别设置惯性阻力系数和粘性阻力系数来定义多孔域的阻力特性。

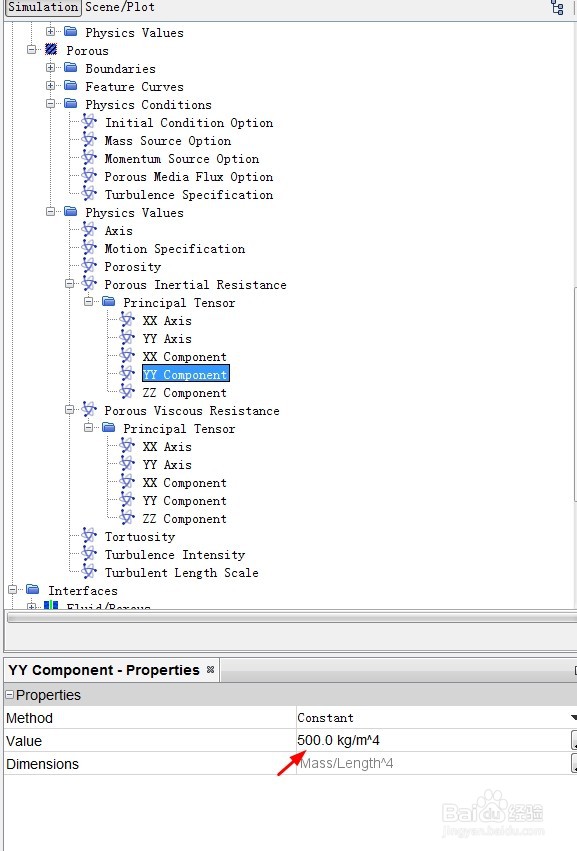

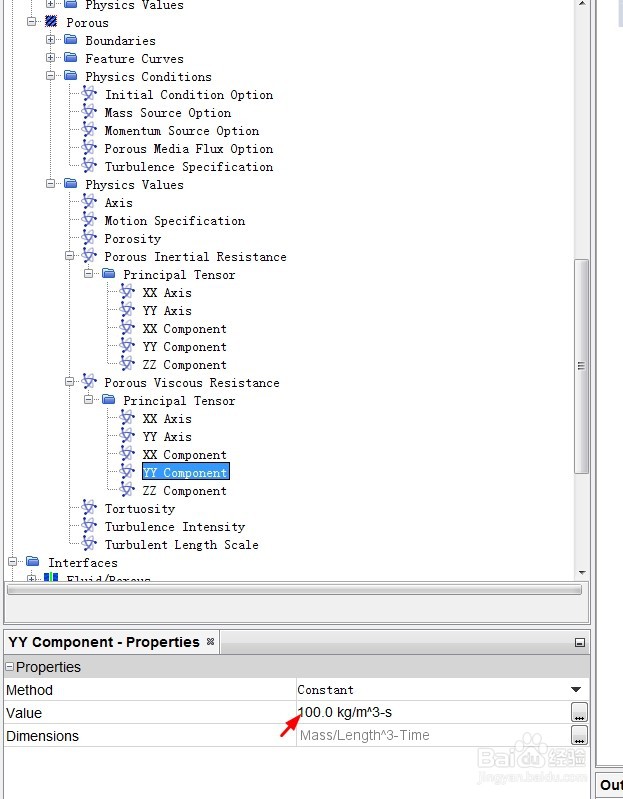

7、假设,Pi和Pv在主流方向的值分别为500.0 kg/m^4和100.0 kg/m^3-s。为避免其他方向对流动的干扰,Pi和Pv都设为10000。

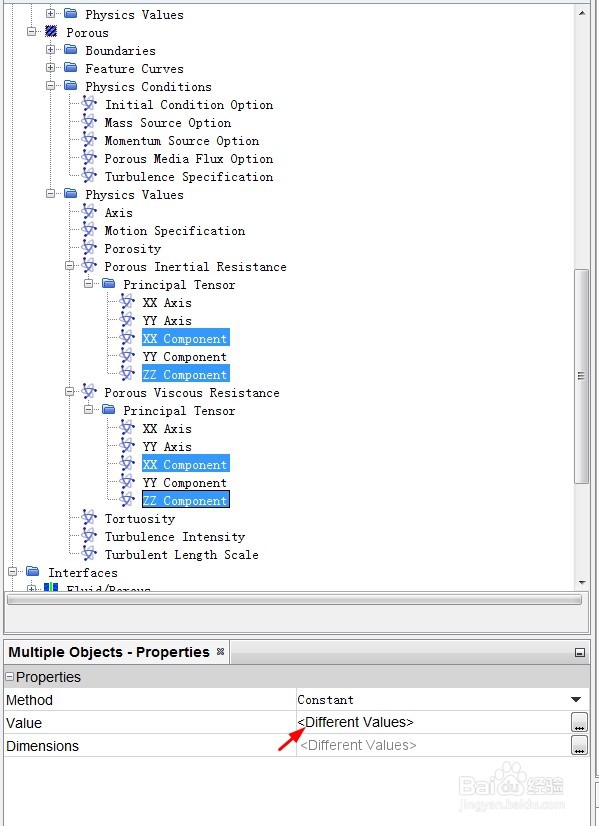

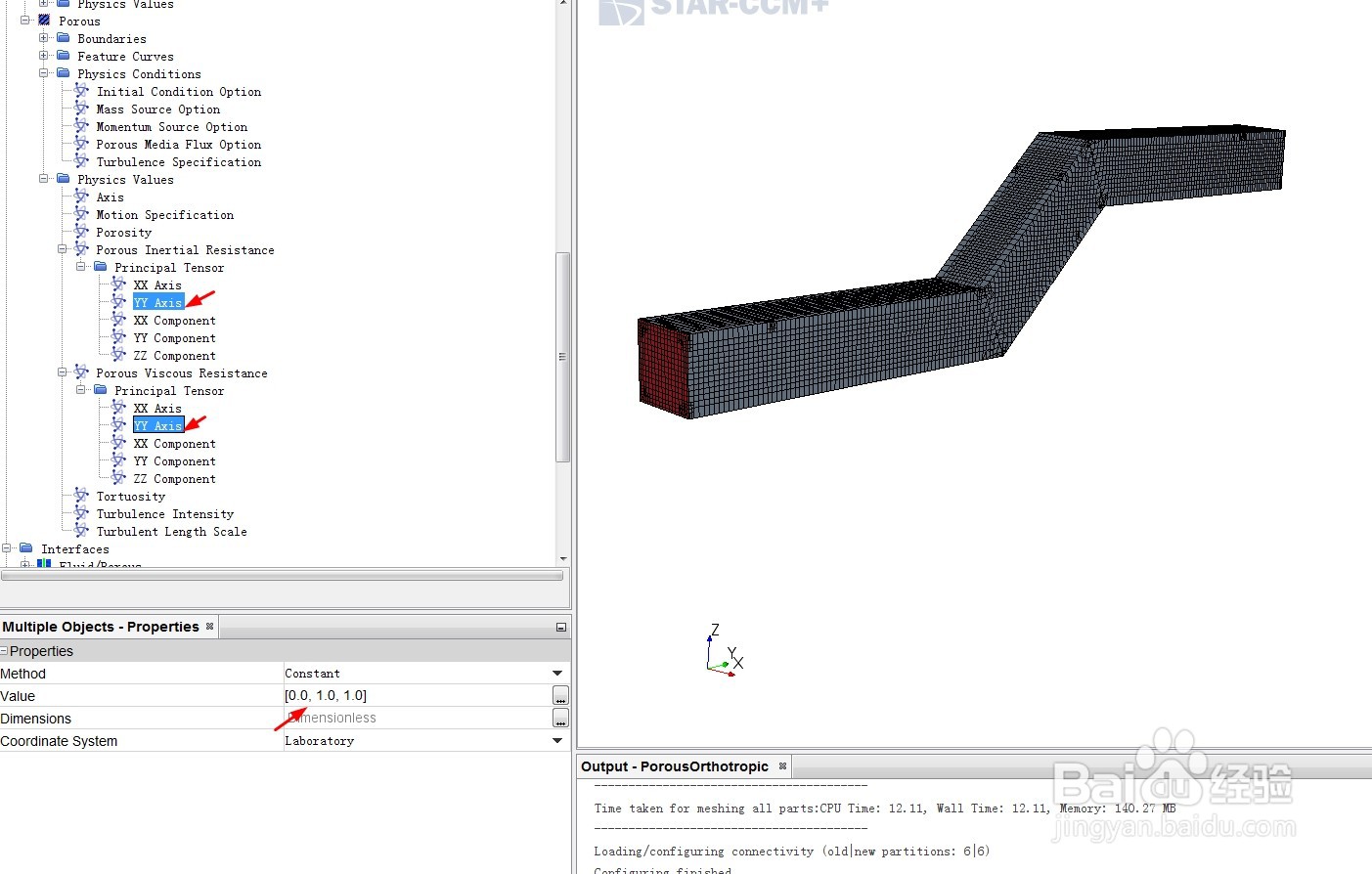

展开Porous > Physics Values > Porous Inertial Resistance > Principal Tensor,YY Component设为500.0 kg/m^4,同理,Porous Viscous Resistance的YY Component设为100.0 kg/m^3-s。同时选中Inertial和Viscous下的XX Component和ZZ Component,设为10000。

8、由于多孔区域与进流区域呈45度角,这里还要修改Pi和Pv的作用方向。

同时选中Inertial和Viscous下的YY Axis,方向设为[0.0, 1.0, 1.0]。

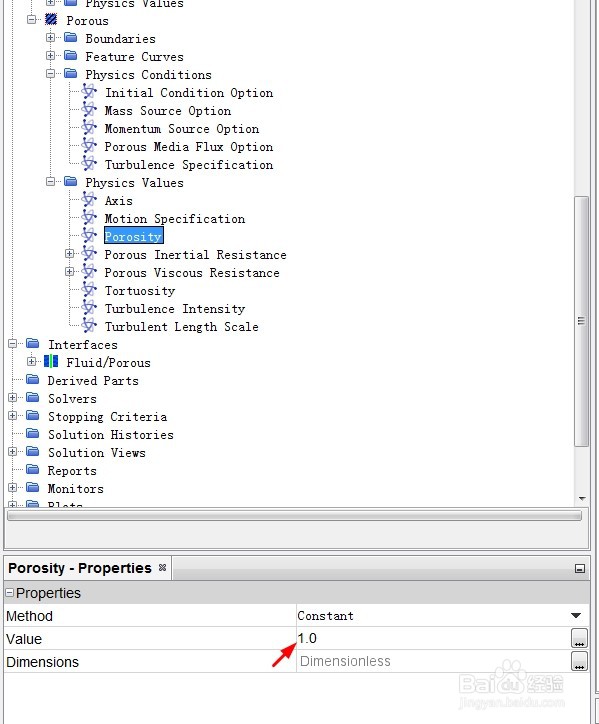

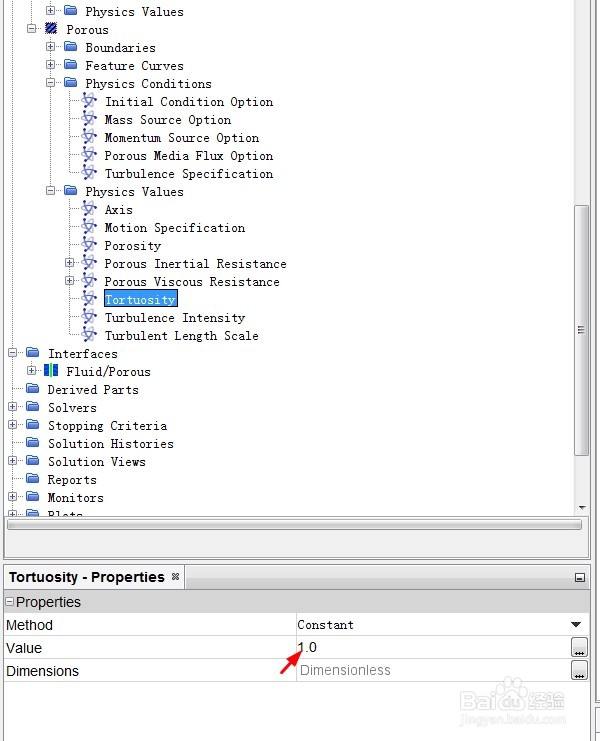

9、孔隙率Porosity和曲折度Tortuosity采用默认值。

Porosity:空体积/总体积,用χ表示。

Tortuosity:任意两点的实际距离/直线距离,用τ表示。

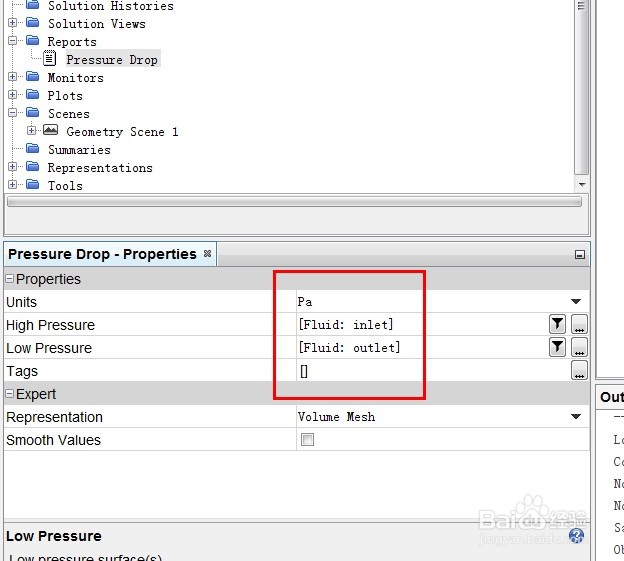

1、利用Report监测系统压降。右键Reports选择New Report > Pressure Drop,单位选择Pa,High Pressure选择inlet,Low Pressure选择outlet。

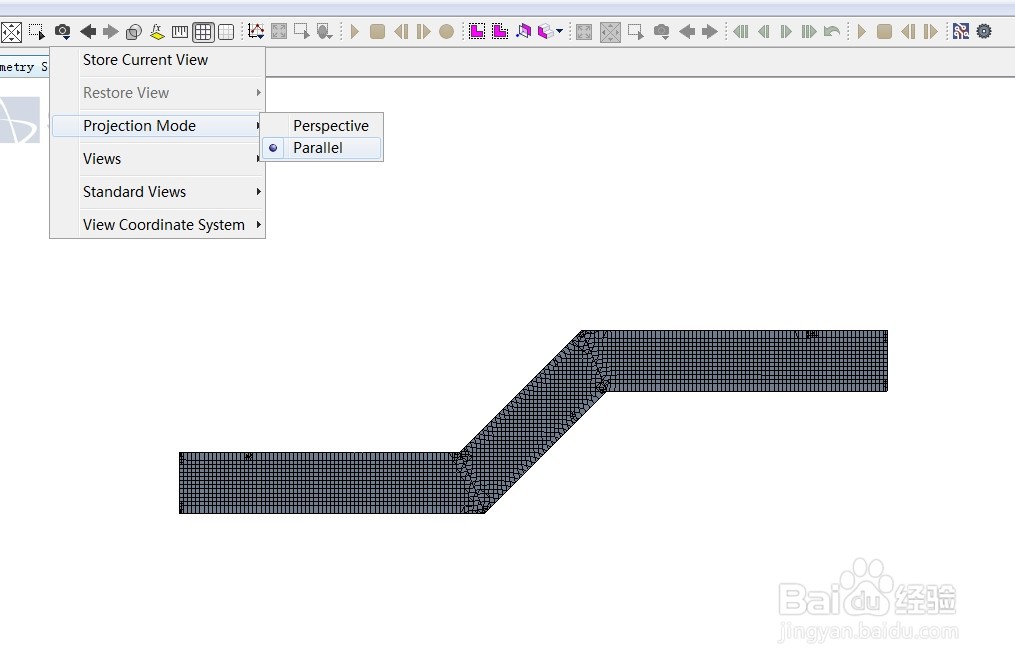

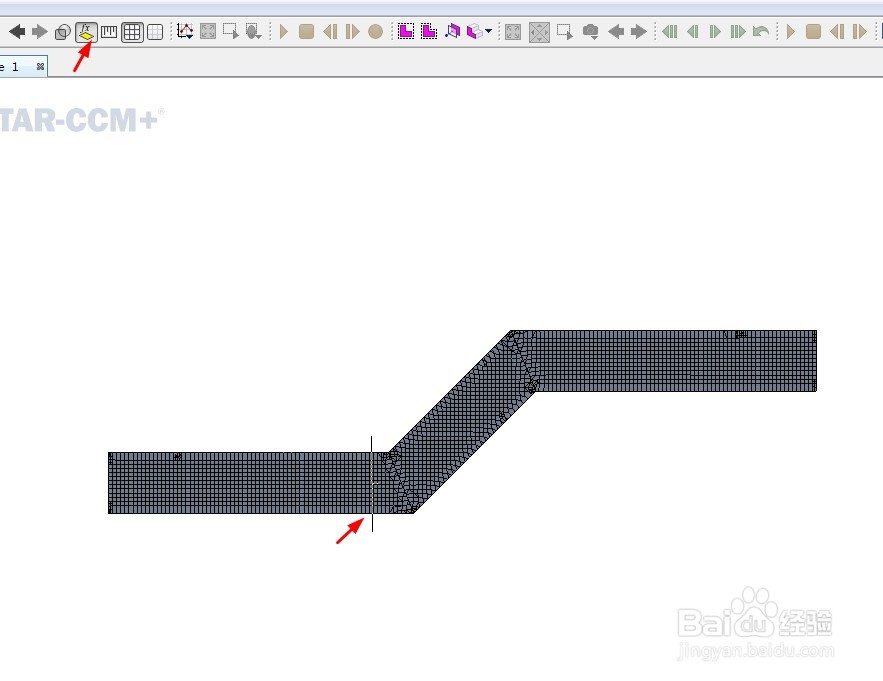

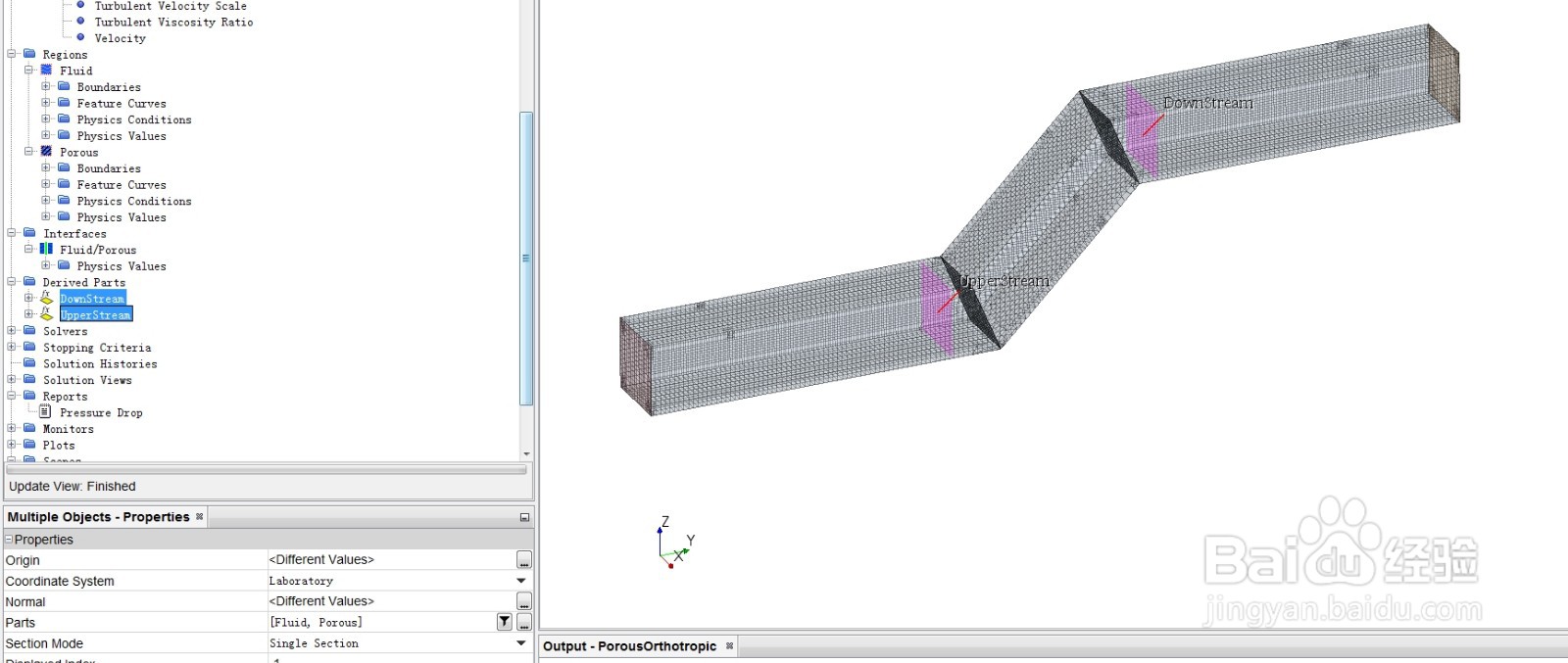

2、创建截面和Report监测多孔域上下游的压降。选择Parallel视图,分别创建多孔域上、下游截面,选择No Displayer,将两个截面重命名为UpperStream和DownStream。

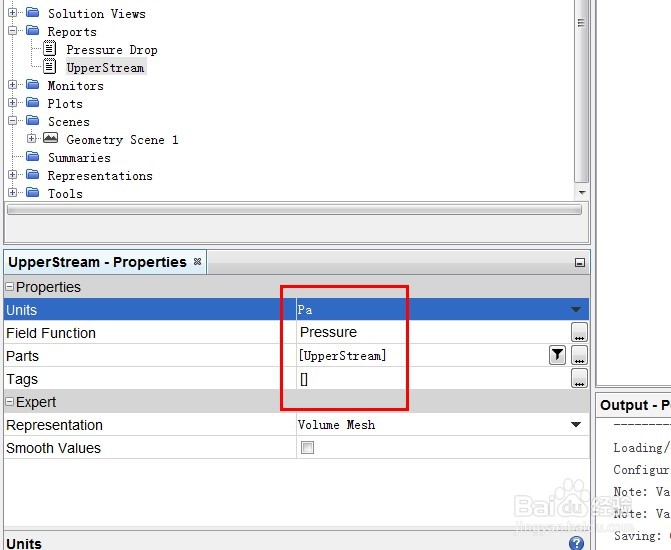

3、右键Reports选择New Report > Surface Average,重命名为UpperStream,Field Function选择Pressure,单位选择Pa,Parts选择截面UpperStream。

复制UpperStream Report,重命名为DownStream,Parts选择截面DownStream。

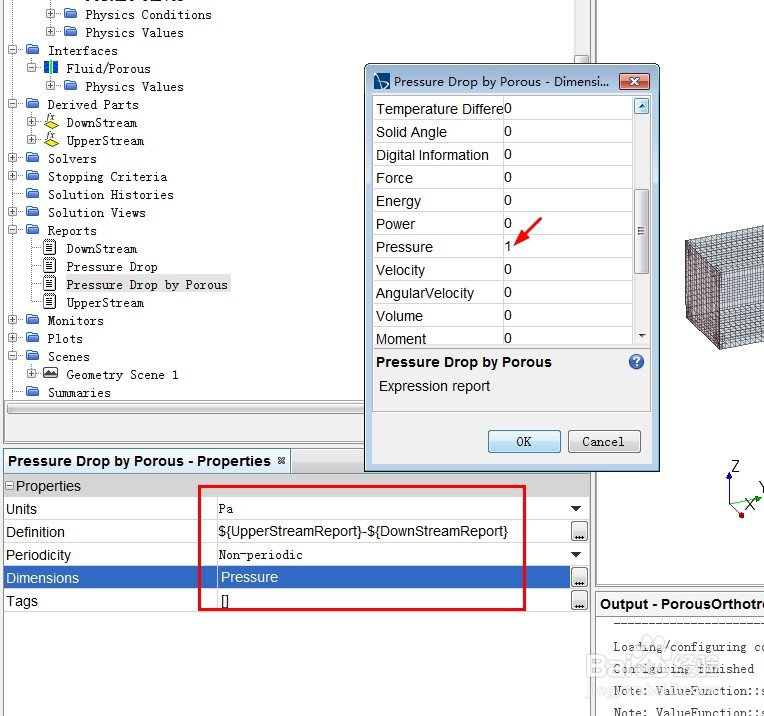

右键Reports选择New Report > Expression,命名为Pressure Drop by Porous,在Definition处输入${UpperStreamReport}-${DownStreamReport},Dimensions选择Pressure。

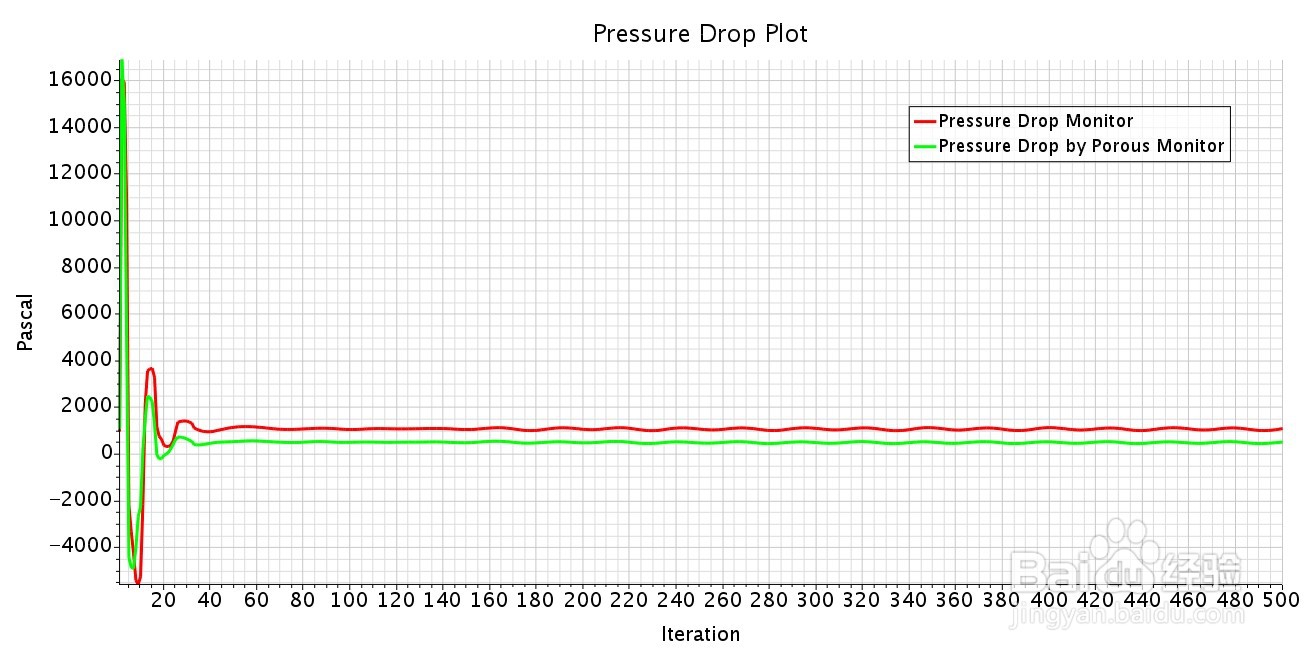

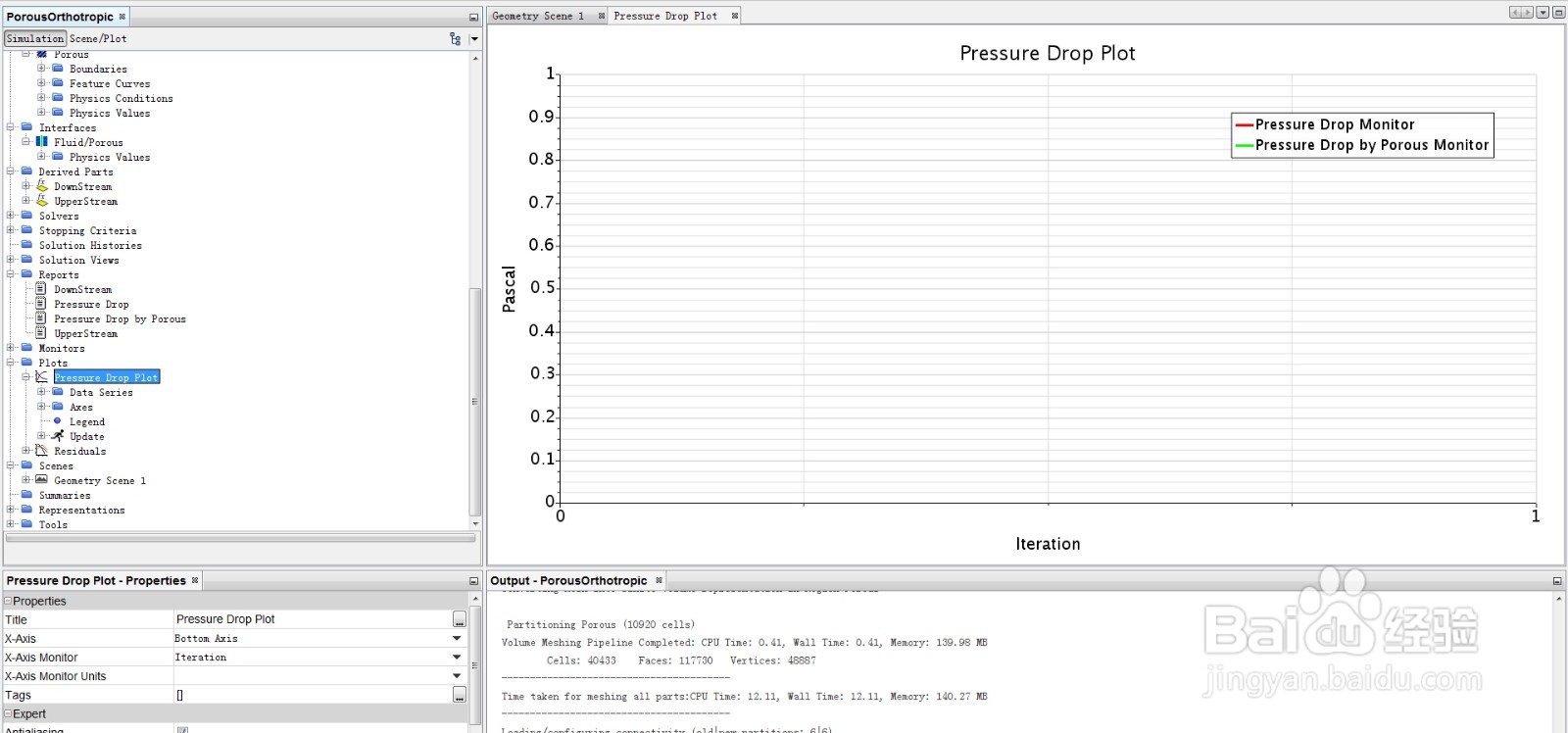

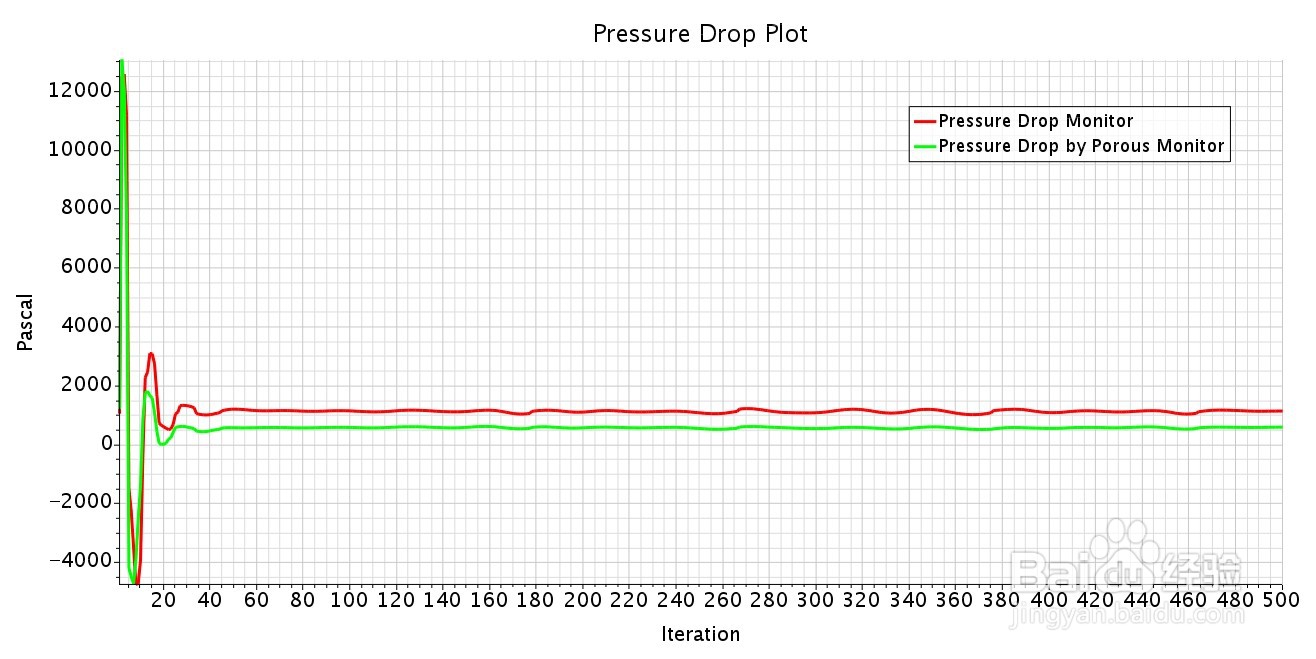

4、同时选中Pressure Drop和Pressure Drop by Porous,右键Create Monitor and Plot from Report,选择Single Plot,重命名为Pressure Drop Plot。

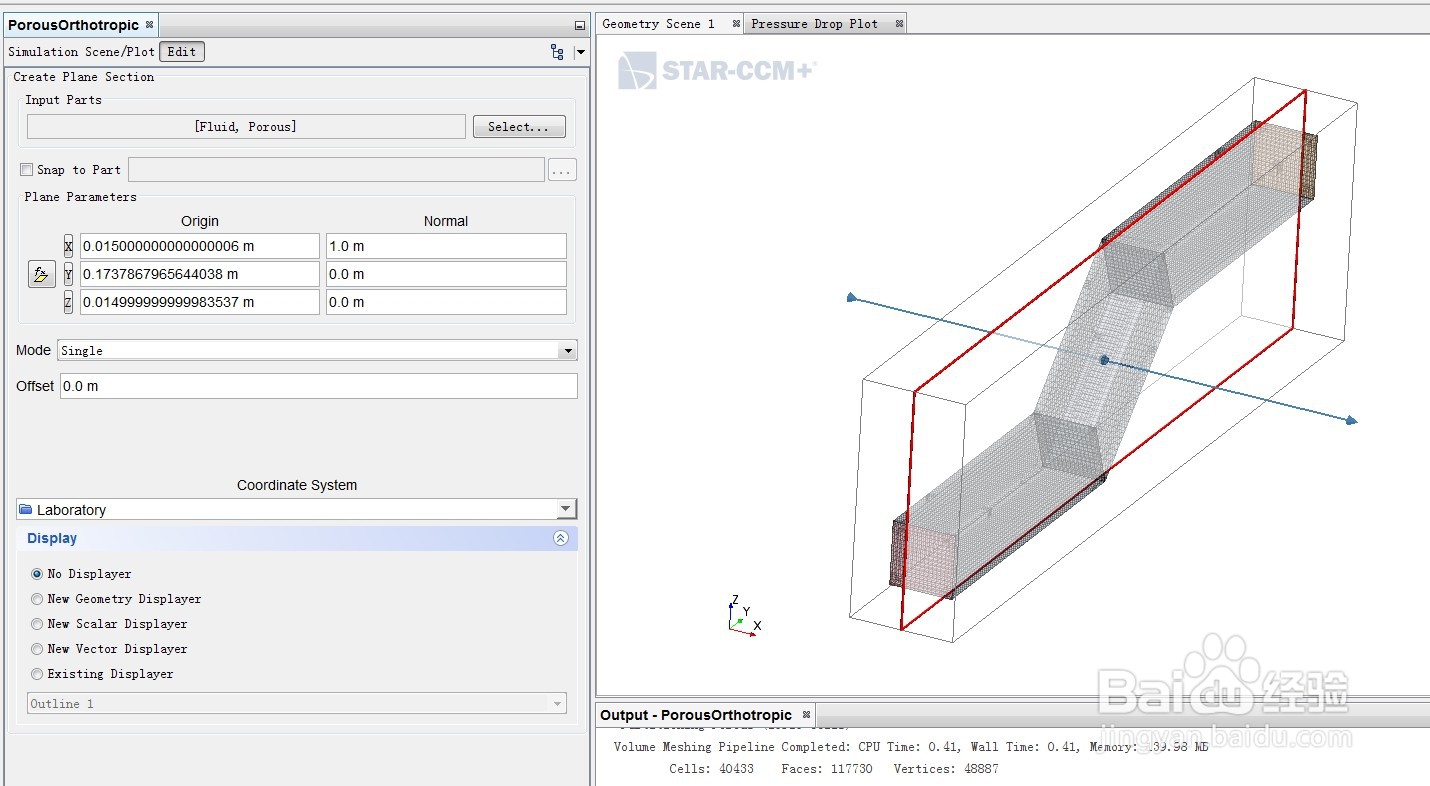

5、创建截面监测流动状态。点击Derived Parts > New Part > Section > Plane,Input Parts选择[Fluid,Porous],Normal向量为[1, 0, 0],勾选No Displayer,点击Create,将Plane Section重命名为CenterVel。

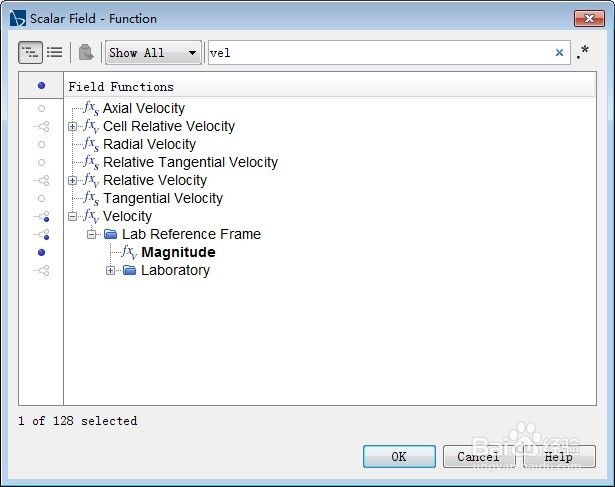

6、创建Scalar Scene监测流速。点击Scalar 1 > Parts选择截面CenterVel。Scalar Field > Function选择Velocity。Contour Style选择Smooth Filled,点击Color Bar,将Title Height设为0.04,Label Height设为0.035。

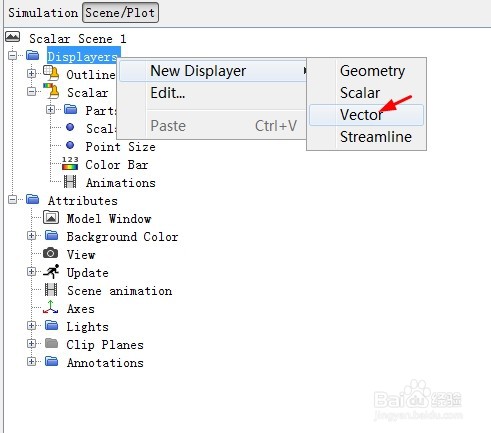

7、右键Displayers新建Vector监测流速矢量。Parts选择截面CenterVel,Function选择Velocity,点击Color Bar,将Title Height设为0.04,Label Height设为0.035。右键或双击隐藏Vector视图。

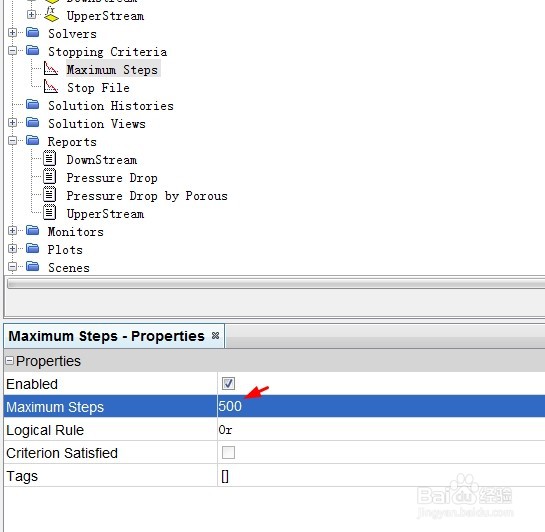

1、点击Stopping Criteria > Maximum Steps,设为500。

1、保存模型,初始化,提交计算。

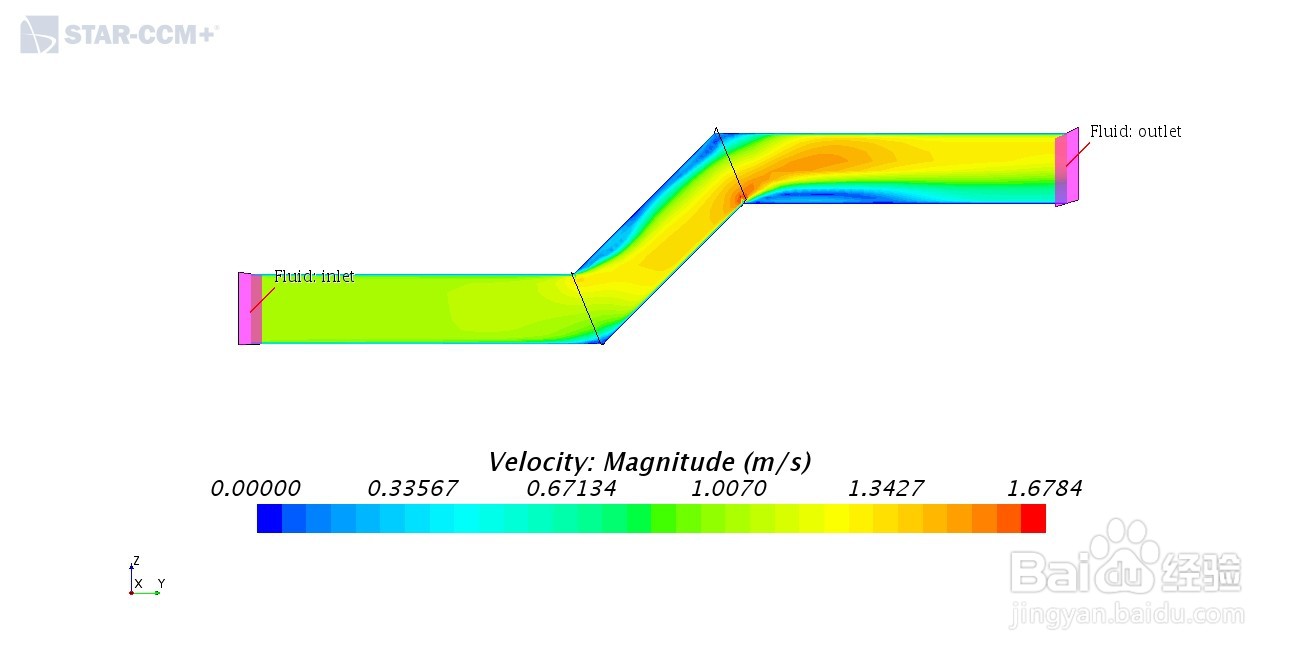

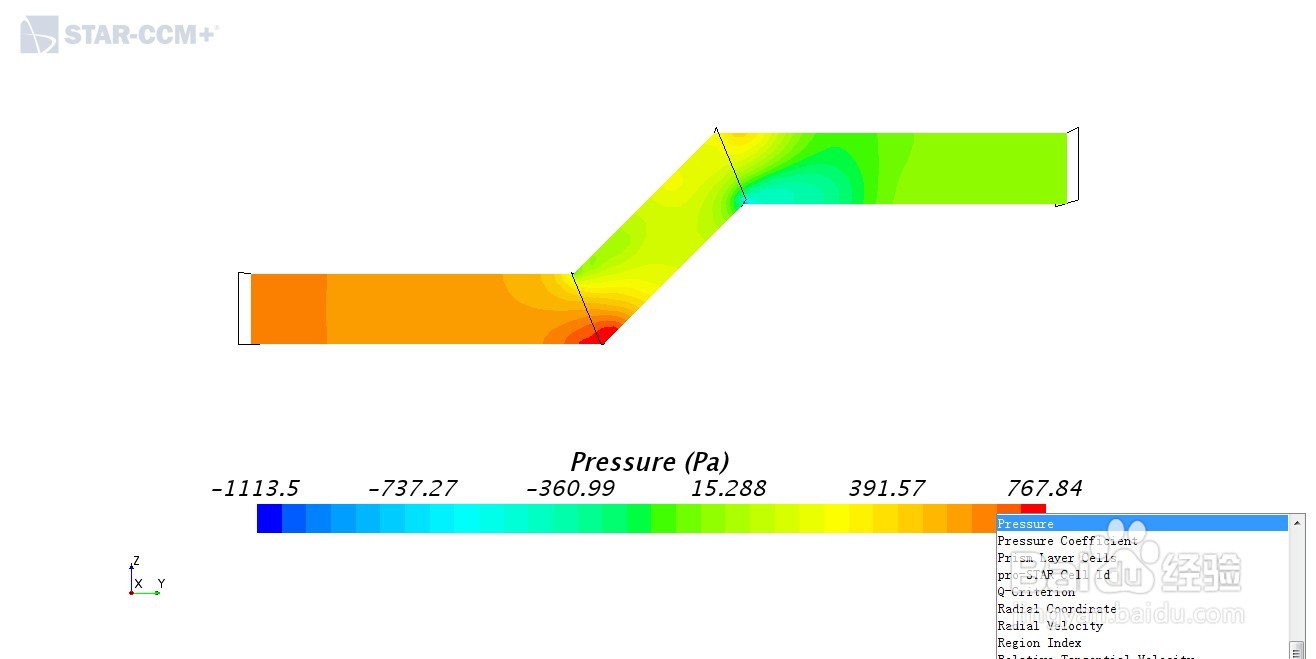

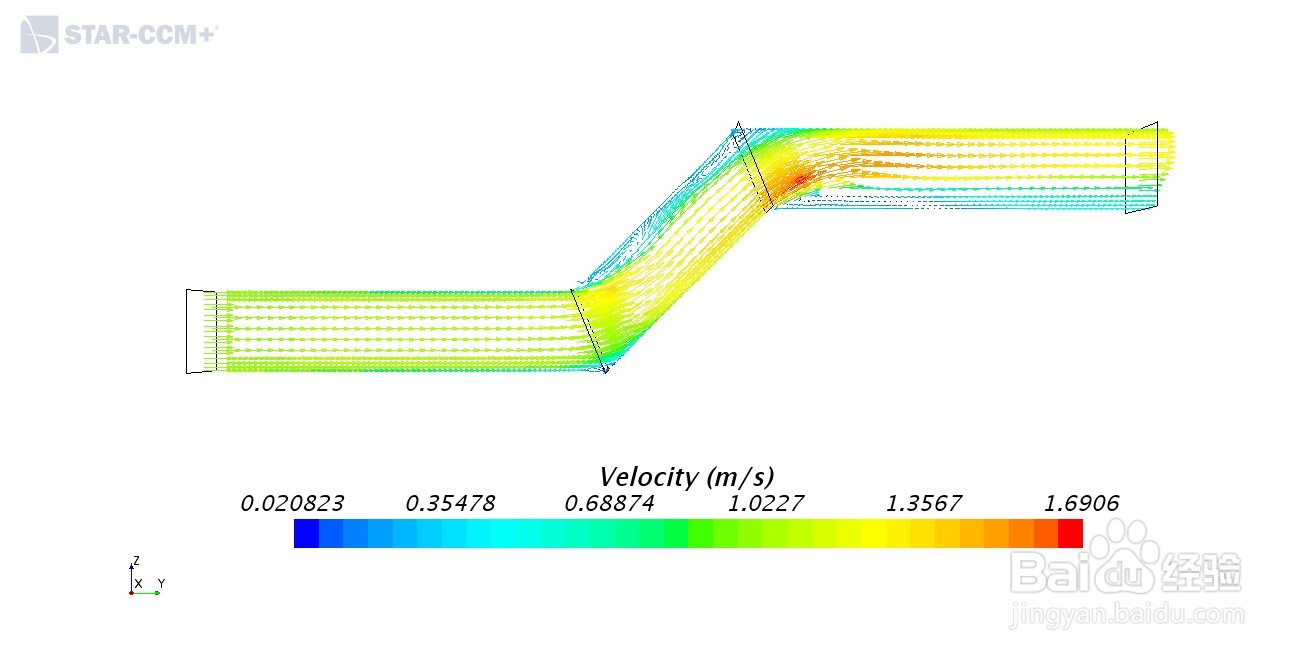

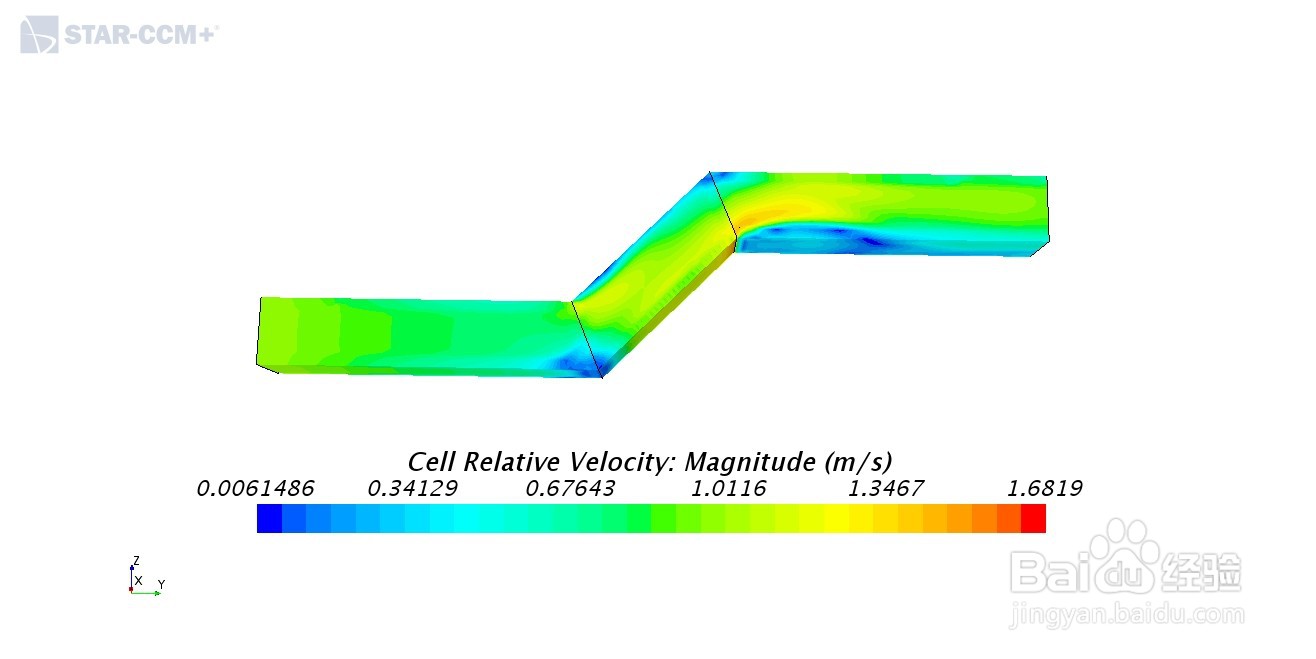

1、中心截面的速度标量图。更改Function即可查看压力分布图。

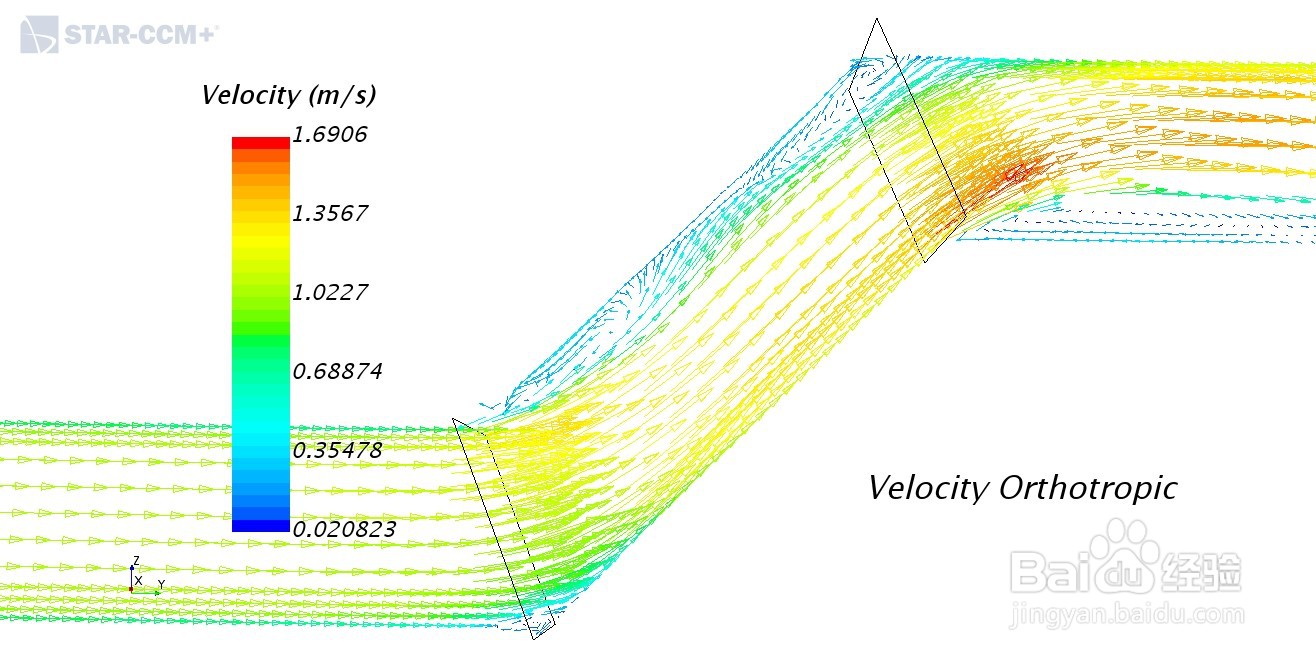

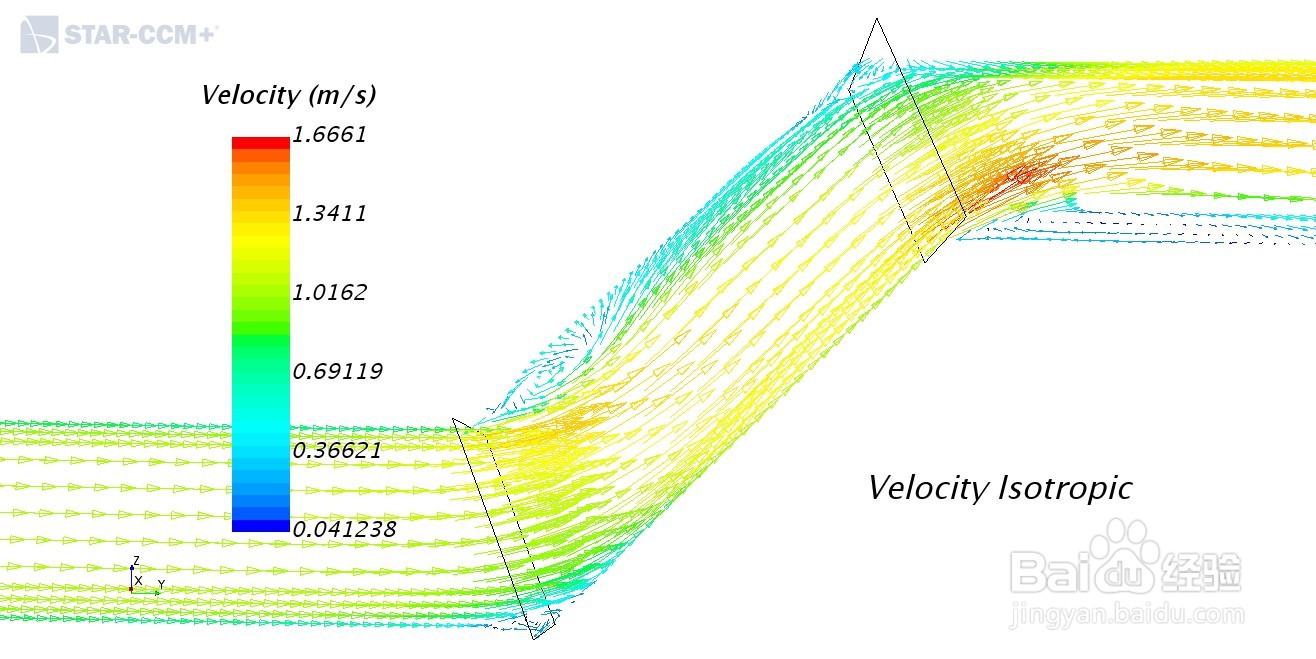

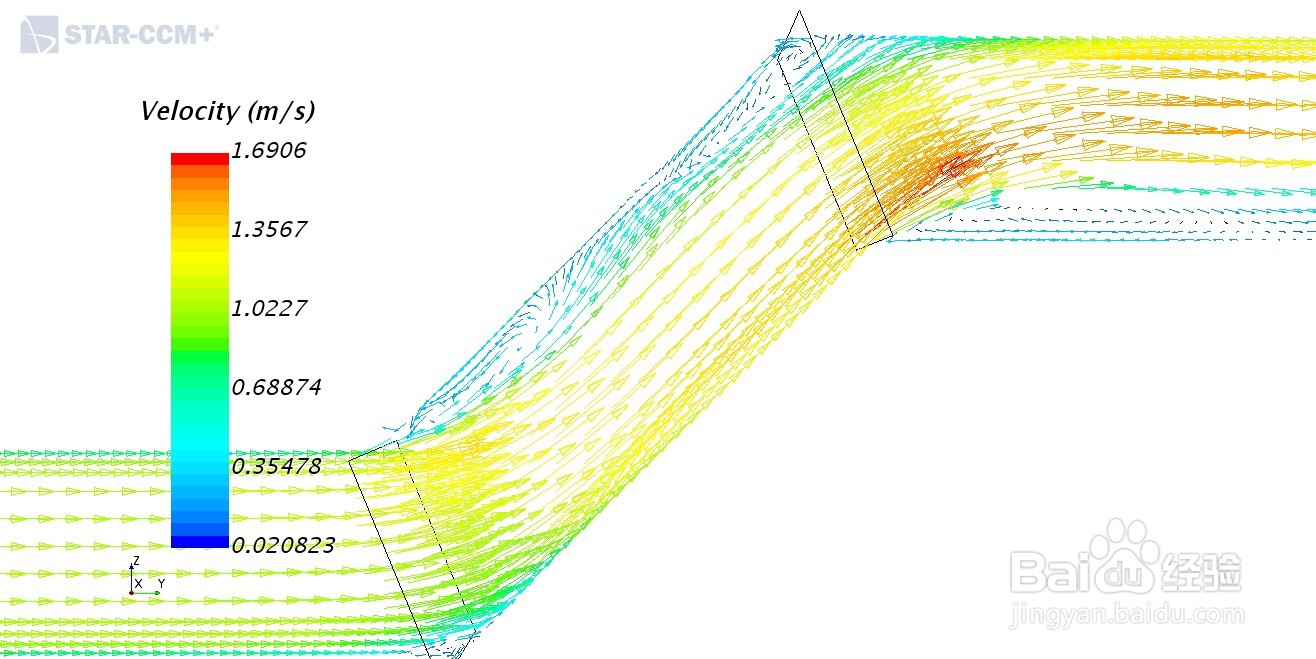

2、右键隐藏Scalar 1,显示Vector 1,显示中心截面的速度矢量图。

3、多孔区域速度矢量的局部放大视图。除了由斜坡结构导致的局部漩涡,其他位置流体主要沿主流方向流动。

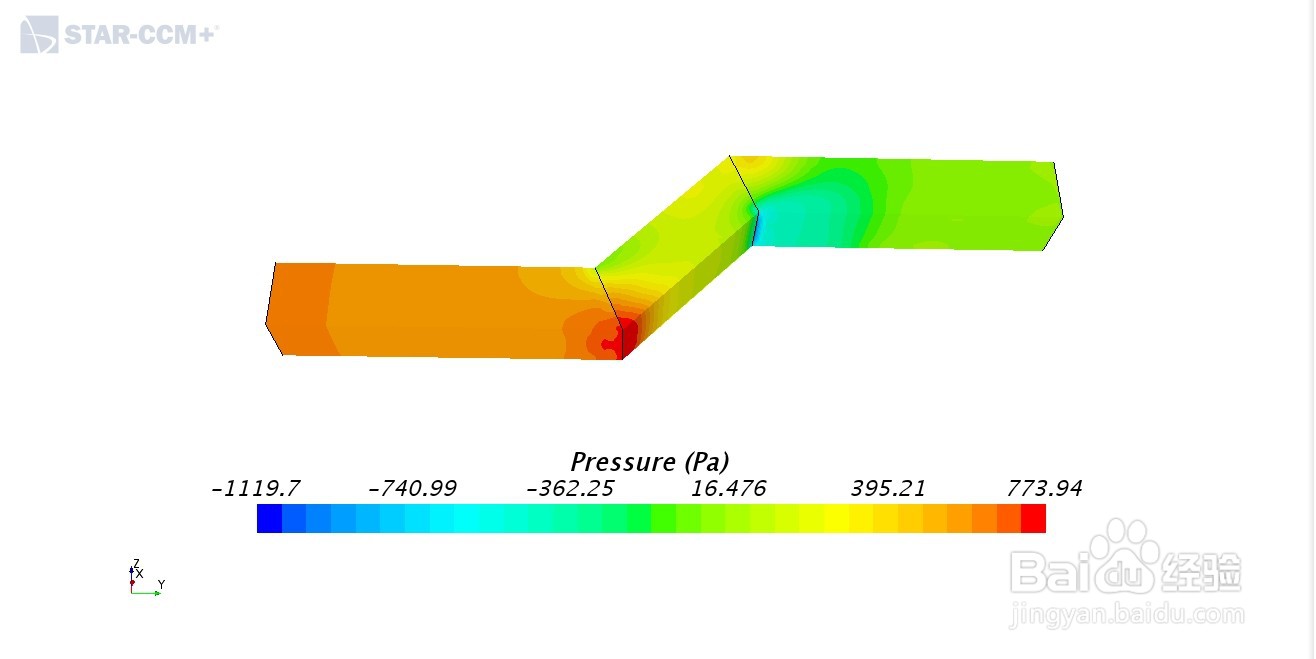

4、将Scalar 1的Parts改为整个Region,显示其压力分布和流速分布。

5、压降曲线。收敛速度很快,系统流阻约1130 Pa,多孔域上下游的流阻约585 Pa。可见,在本例中多孔结构为系统贡献了约一半的流动阻力。此处的上、下游截面非严格定义,读者可根据具体问题进行修改,如取流体域和多孔域的interface界面作为定义面。

1、本例为基于Porous Region方法的各向异性案例。各向同性,即多孔域在xyz三个方向上的阻力特性相同,也即Pi和Pv在各自的xyz方向数值相同。

2、将Pi三个方向都设为500.0 kg/m^4,Pv都设为100.0 kg/m^3-s,再次仿真。对比各向同性和各向异性的中心截面速度矢量图,多孔域改为各向同性,流体绕过斜坡入口的低压区后,由于非主流方向的流动阻力同样较小,流体直接冲向壁面并紧贴壁面流动,使得在出口拐角处的回流漩涡范围减小。

系统阻力也略有下降,系统流阻约1078 Pa,多孔域上、下游的流阻约503 Pa。