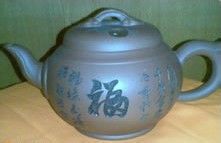

紫砂壶沏茶有学问

1、 紫砂壶原料大致分为:紫泥、本山泥、红泥。根据紫砂泥的分类与特性搭配沏茶的品种 1、紫泥:紫泥是甲泥矿层的一个夹层,矿体呈薄层状、透镜状,矿层厚度一般在几十公分到一公尺左右,稳定性差,原料外观颜色呈紫色、紫红色,并带有浅绿色斑点,烧后外观颜色则呈紫色、紫棕色、紫黑色。紫泥主要成份为水云母,并含有不等量的高岭土、石英、云母屑及铁质等。综合分析,紫砂泥属于粒土--石英云母系,颇类制瓷原料的特点,因此单种原料即具有理想的可塑性,泥坯强度高,干燥收缩率小,适宜塑造各类壶型。紫泥包括底槽清、紫脂泥、老紫泥。紫泥温良亲和的特性使得紫泥适合任何茶系列。

3、红泥:质密度大,质坚细腻。红泥俗称朱泥、朱砂泥、石黄泥。其实红泥类包括朱泥、红泥、石黄等等,这些泥料的内在结构不同,但烧成颜色属于红色,所以统称为事傥枕败红泥类。由于这些泥料的产地和内在结构不同,均有其特殊称呼。红泥(或称朱泥)则是位于嫩泥和矿层底部的泥料,矿形琐碎,需经手工挑选。周高起云:“石黄泥,出赵庄山,即未触风日之石骨也,陶乃变朱砂色。”因其含铁量多寡不等,烧成之后变朱砂色、朱砂紫或海棠红等色。因为产量少,早期除销往南洋的水平小壶用朱泥制作胎身外,一般只用作化妆土装饰在紫砂泥坯上。至于红泥的胎土,不过是制壶陶手,为了求得更精细的泥料,将红泥以洗泥沉淀,得到约140目到180目细孔的泥料,制成细如滑脂的红泥壶。红泥的土质成份,最大的特色是含有极高的氧化铁,约在14%到18%之间,这是朱泥所以烧成后壶身成为红色的主要原因。由于朱泥的泥性甚娇,成型工艺难度亦高,而红泥由生坯至烧成,因收缩率高达30%至40%,故一般成品良率约仅七成。红泥一般目数较高,密度大,对高香型茶品的香味吸附损失少,经高温烧结的扁圆朱泥壶,益茶性,聚热扬香,适宜各茶叶系列,特别是青茶系列的好伴侣。如泡铁观音,壶应在230CC以下,壶型宜矮不宜高,能表现茶香特质,平顺释放出铁观音的茶韵花香。泡铁观音茶不宜选用高筒直壶,因为高筒壶倒茶时易形成残留,就会释放出茶单宁,造成茶苦涩。