系统论的产生背景是什么

系统思想源远流长,但作为一门科学的系统论,人们公认是美籍奥地利人、理论生物学家L.V.贝塔朗菲(L.Von.Bertalanffy)创立的。

他在1932年发表“抗体系统论”,提出了系统论的思想。1937年提出了一般系统论原理,奠定了这门科学的理论基础。但是他的论文《关于一般系统论》,到1945年才公开发表,他的理论到1948年在美国再次讲授“一般系统论”时,才得到学术界的重视。

确立这门科学学术地位的是1968年贝塔朗菲发表的专著:《一般系统理论基础、发展和应用》(《GeneralSystemTheory;Foundations,Development, Applications》),该书被公认为是这门学科的代表作。

系统一词,来源于古希腊语,是由部分构成整体的意思。今天人们从各种角度上研究系统,对系统下的定义不下几十种。

如说“系统是诸元素及其顺常行为的给定集合”,“系统是有组织的和被组织化的全体”,“系统是有联系的物质和过程的集合”,“系统是许多要素保持有机的秩序,向同一目的行动的东西”,等等。

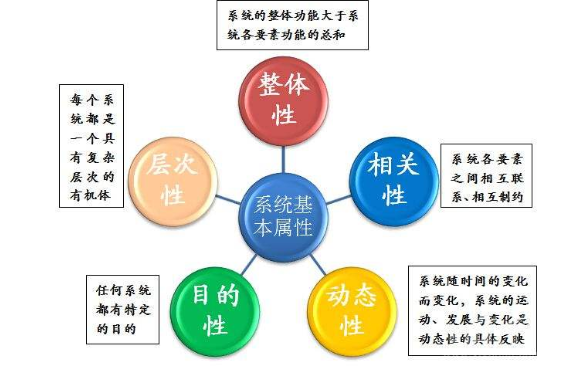

一般系统论则试图给一个能描示各种系统共同特征的一般的系统定义,通常把系统定义为:由若干要素以一定结构形式联结构成的具有某种功能的有机整体。在这个定义中包括了系统、要素、结构、功能四个概念,表明了要素与要素、要素与系统、系统与环境三方面的关系。

扩展资料

1、整体性原理:从事物的存在来看,事物的整体性是事物区别于其他事物的规定性,整体性是系统成立的基础,是规律得以存在和演进的前提。系统由要素组成,但不总是要素的简单集合。整体与部分的关系,可分为两大类:线性关系和非线性关系。

线性关系只存在于假设中,我们不做讨论。相反,世界是处于普遍的非线性中的。非线性系统中,整体不仅是元素存在的叠加,还会因为元素间关系的改变,对外体现出不同的作用。

整体与部分的概念又是相对存在的。整体与部分是可以互相转化的,将什么是定义为整体,什么定义为部分,完全取决于我们的研究对象。

2、层次性原理:由于组成系统的诸要素的种种差异包括组合方式上的差异,从而使系统组织在地位和作用,结构和功能上表现出等级秩序性,形成了具有质的差异的系统等级。

层次性也是相对的概念。层次性强调的是系统内部要素组织方面体现出的差异性。层与层之间,存在着广泛的联系。相互影响,相互制约,相互联系,相互作用。

层次性的划分具有多样性,例如按质量,按时间,按空间,按运动状态。具体如何划分,取决于研究的重点。不同层次具有不同功能,与层次的结合强度有关,与层次的结构有关。一般而言,低层次的要素之间具有较大的结合强度,而高层次系统的要素之间的结合强度则要小一些。

要素间结合强度较大的系统,具有更大的确定性。反之,要素之间结合强度较小的系统,则具有较大的灵活性,更为灵活机动。确定性与机动性之间存在天然的矛盾。层次性和类型性是研究系统结构和组织性的两个维度。

3、系统开放性原理:系统的开放性原理指的是,系统具有不断与外界环境进行物质,能量,信息交换的性质和功能,系统向环境开放是系统得以向上发展(熵减熵增)的前提,也是系统得以稳定存在的条件。

与外界没有物质交换,仅有能量交换的系统叫做封闭系统;与外界即无物质交换,也无能量交换的系统叫做孤立系统。热力学第二定律指出,孤立的系统熵增为正,即只会自发向均匀无序、组织解体方向演化,即均匀无序的热平衡混沌态。

热力学第二定律同时表明,凡是组织系统都是开放系统。孤立系统只存在理论抽象中。当系统总熵变大于零,即走向无序的混沌状态;当系统总熵变小于零,系统的有序程度提高。即开放系统不断把熵排入环境,或者说引入负熵,由此薛定谔得出“生命以负熵为生”的论断。

在此,克劳修斯退化论与达尔文进化论的冲突得以协调起来:在物理世界处于江河日下的熵增背景下,地球自然界处于由简到繁,由低级向高级的熵减过程中。

参考资料来源:百度百科-系统论