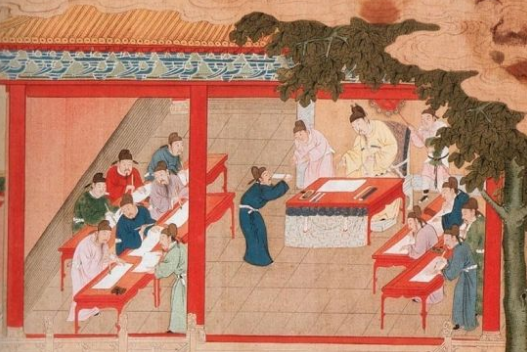

科举制诞生时,统治者选拔人才的考试内容是 A儒家经书B对时事的看法C科技知识D风俗民情

A、儒家经书

隋朝以试策取士的办法,在当时是草创时期,并不形成制度。

唐代,明经、进士两科是常科的主要科目,进士重诗赋,明经重帖经、墨义。帖经与墨义,都需要熟读经传和注释,诗赋则需要具有很高的文学才能。

宋代,王安石把《易官义》、《诗经》、《书经》、《周礼》、《礼记》称为大经,《论语》、《孟子》称为兼经,定为应考士子的必读书。规定进士考试为四场:一场考大经,二场考兼经,三场考论,最后一场考策。

后来随着政治斗争的变化,王安石的《三经新义》被取消后,有时考诗赋,有时考经义,有时兼而有之,变换不定。但宋代的经义,即以经书中的文句命题,阐明其中义理,这种代圣人立言的形式,已奠定了八股文的雏形。

扩展资料

科举内容

以上各种考试主要是考八股文和试帖诗等。八股文题目出自四书五经,略仿宋代的经义,但是措辞要用古人口气,所谓代圣贤立言。结构有一定的程式,字数有一定的限制,句法要求排偶,又称为八比文、时文、时艺、制艺。

科举考试的内容主要是八股文。八股文主要测试的内容是经义,《诗》《书》《礼》《易》《春秋》,五经里选择一定的题目来进行写作。题目和写作的方式都是有一定格式的。八股文中有四个段落,每个段落都要有排比句,有排比的段落,叫四比,后来又叫八股。

八股文在当时是非常重要的,它关系到一个人能不能升官,能不能科举考试中进士升官。所以在小说中说:“当今天子重文章,足下何须讲汉唐。”

“汉”是指汉代的文章,“唐”指的是唐诗,汉代的文章也好,唐代的诗歌也好,都不如当今皇帝所看重的八股文,八股文在当时是非常重要的。所以当时的人们都一门心思地扑在八股文上,只有八股文章才能敲开科举考试的大门。

参考资料来源:百度百科-科举制度

声明:本网站引用、摘录或转载内容仅供网站访问者交流或参考,不代表本站立场,如存在版权或非法内容,请联系站长删除,联系邮箱:site.kefu@qq.com。

阅读量:128

阅读量:158

阅读量:191

阅读量:132

阅读量:21