给孩子讲傅立叶变换,肖邦的钢琴会怎么说?

两个音色不同的声音,它们的波形是不同的。我们可以把很多正弦波加起来,构成一个复杂的波形。反过来,也可以把复杂的波形,拆开成一个个正弦波。后面这个过程即是数学中的傅立叶变换。

(本文的视频请戳https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzUxNzQyMjU5NQ==&mid=2247487901&idx=1&sn=7a48dfd3a666a3fbcd9771adce16c4ef&chksm=f9993af1ceeeb3e76307f9c61255bb529904fdfb0cc69f0c70b4793445f48d2a1db2cce087a7&token=1513131355&lang=zh_CN#rd)

撰文 | 吴进远(美国费米国家加速器实验室)

晚自习之后,我和珍旭班长离开图书馆,一起走在校园里。见我不做声,珍旭班长问:“你前一阵写了不少音乐的文章吧?”

“是的。可是读者们说,讲音乐不能不把傅立叶变换讲清楚。”

“对呀。”

“我其实是写了傅立叶变换的,但读者们认为我写得太晦涩,专有术语太多。”我说:“可是傅立叶变换是大学的课程,没法讲得简单呀。”

“要想把傅立叶变换讲透彻的确需要大学知识。”珍旭班长说:“但你可以先用一些简单实际的例子,做个初步的说明呀。”

见我一时说不出话,珍旭班长示意我在路边长椅坐下,在手机上划了一阵:“给你看看我小时候,爷爷给我讲睡前故事,是怎么讲傅立叶变换的吧。”说着在我身旁坐下。

我顿时觉得心跳加速,脑子里有一段时间一片空白。隐约记得珍旭班长介绍说,这些睡前故事的视频本来是用老式8毫米录像带录下来的,几个月前爷爷奶奶刚把它们转换成数字的视频文件。

1、音色与波形

珍旭班长点开一个视频,屏幕上出现一个毛绒动物熊猫。她介绍说,这是我们家庭成员中最小的一位,叫熊猫晶晶。

“我是熊猫,”小珍旭粗着嗓子扮演熊猫晶晶。

“我吃竹子,”视频中熊猫晶晶仰头摇晃,好像非常骄傲,“我要唱《五指歌》。”

小珍旭稚嫩的童音和爷爷浑厚的男中音一齐唱响:

“一二三四五,上山打老虎。(老虎!老虎!老虎!老虎!——熊猫晶晶惊恐喊道。)”

“老虎打不着(老虎!老虎!老虎!老虎!),看见小松鼠。”

“松鼠有几个,让我数一数。数来又数去,一二三四五。”

见我一头雾水懵在那里,珍旭班长解释道:“熊猫的天敌是各种食肉猛兽,因此熊猫晶晶听到老虎会害怕。”

视频继续,小珍旭问道:“爷爷,我们唱一样的《五指歌》,为什么我们的声音不同呀?”

“这倒是一个好问题。”爷爷说:“不过,你首先要解释清楚,你说的声音不同是什么意思。”

小珍旭从床头柜抽屉里拿出她的儿童口琴,吹了一个音:“咪——”

“咪——”她自己按照这个音高唱出这个音符,然后说:“爷爷唱。”

“咪——”

“熊猫晶晶,”小珍旭捧起毛绒熊猫:“我和爷爷唱的音符一样吗?”

“一样一样。”

“可以听出两个人的声音不同吗?”

“可以可以。”

“哈哈哈,”爷爷笑道:“晶晶说得对,我们两人唱的音符是一样的。都是C调中的咪,也就是E,频率为 659.3 赫兹。”

“既然频率一样,为什么我们的声音仍然可以听出差别呢?”

“这是因为我们的音色不同。”

“什么叫音色?”

“音色和声音的波形有关,”爷爷解释道:“两个音色不同的声音,它们的波形是不同的。”

“什么是波形?”

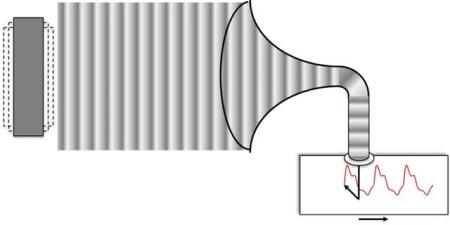

“我们听到的声音是一种波动,它是振动的物体推动周围空气产生的。振动的物体让周围的空气一会儿压缩,一会儿舒张,使得空气的压强出现微小的强弱变化,于是这种压强的强弱变化就会传播开来,变成声波。”

“当声波来到我们的耳朵或者话筒时,耳朵里的鼓膜或者话筒里的膜片就被空气有时推,有时拉。如果把这种推拉运动放大,带动一根针,让它在一张匀速运动的纸上刻画,就可以画出一个波浪一样的图形。

“刚才我们两人唱的音符是E,频率为 659 赫兹,也就是说,这种推拉运动每秒钟重复 659 个周期。但我们可以听出两个人的音色不同,画出的波形也不同。除了人的声音,不同的乐器也有不同的音色。”

“那么,”小珍旭问:“我的口琴声音波形是什么样的呢?”

爷爷点开电脑上一个软件,小珍旭吹响她的口琴,她吹的是音符E,电脑记录下一个波形。(其实,现在我们在手机的应用商店里,也可以找到显示声音波形的软件。)

“我们再看看别的乐器波形是什么样的。”爷爷拿来一把小提琴,拉响一个音符,也是E。电脑记录下另一个波形。

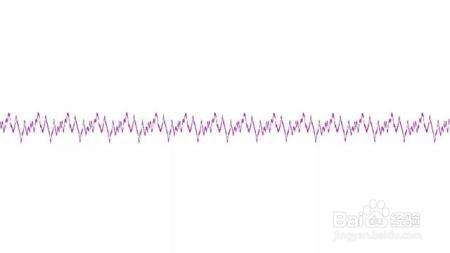

“呀,口琴和小提琴声音的波形真的很不一样。”小珍旭说:“可是,这些波形里,有那么多上上下下,看着好复杂呀。”

“确实很复杂。”爷爷在电脑上打开另一个软件,说:“不过,复杂毛糙的波形可以看成是一些简单光滑的波形叠加起来的,你看。”

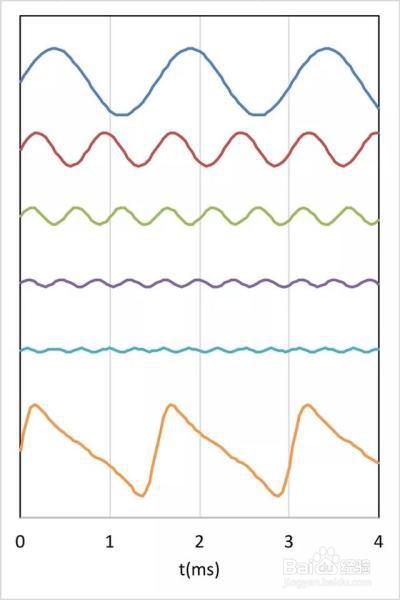

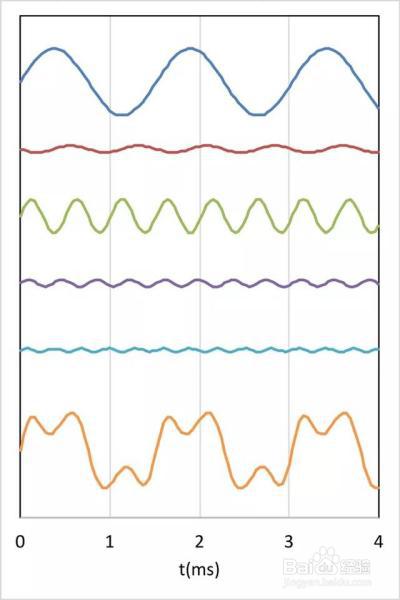

“这里有好几个波形,看着很光滑。”小珍旭说:“最上面那个波动得最慢,往下一个比一个快。”

“对的,这些波形叫正弦波,横坐标是时间,单位是毫秒。最上面那个正弦波的频率是659赫兹,第二到第五个波形,它们的频率分别是659赫兹的2、3、4、5倍。这些整数倍频的正弦波,在音乐上叫做泛音。”

“我会算。”小珍旭抢着说:“659赫兹的2倍是1318赫兹,3倍是1977,4倍是2636,5倍是?5倍是3295。”

“不错,算得挺快。”爷爷表扬道,然后接着解释:“这样一些正弦波,按照一定的比例叠加起来,就可以得到最下面那个波形。”

“什么叫叠加?”

“你在每一个时间点上画一条竖线,每一个波形在这个时刻都有一个高度,把这些高度像叠罗汉那样加起来,就叫叠加。”

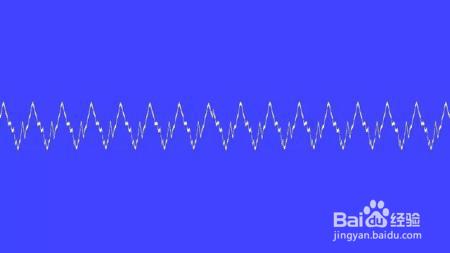

“真有趣,本来几个光滑的正弦波,叠加起来就变得像锯齿一样了。”

“你再看看这个。”爷爷在电脑上改了几个数。

“咦,叠加出来的波形变得像方方的馒头了。您在电脑上改了什么呀?”

“这些正弦波还是原来的频率,我只不过改了一下这些正弦波叠加时振幅的比例。你比较一下两个图,就可以看出有的频率成分变大了,而有的变小了。”

“这就是说,”小珍旭若有所思,“不同频率的正弦波,叠加时的比例不同,形成的波形也不同。也就是说,一个乐器的音色,是这些频率成分,或者说泛音的比例决定的?”

“不错,总结得很好。把一个复杂的波形,分解成为许多正弦波的过程,叫做傅立叶变换。”

“噢,我明白了。我们可以把很多正弦波加起来,构成一个复杂的波形。反过来,也可以把复杂的波形,拆开成一个个正弦波。”小珍旭的确天资聪颖。“可是,怎么才能拆开呢?”

“明天还要上学,且听下回分解。”爷爷逗她。

小珍旭显然不想睡,于是像演木偶戏那样举起熊猫晶晶:“爷爷,晶晶不懂。请爷爷,用熊猫和竹子作为例子,给晶晶再讲一讲。”

“一只熊猫,拿着一根竹子,一边走,一边在地上画。如果只有它的腿在左右摇晃,那么在地上画出来的波形就比较简单光滑。可是今天熊猫吃饱了嫩竹笋很高兴,身子也在摇晃,走一步摇晃两次。胳膊也摇晃,走一步摇晃三次。手也摇晃,走一步摇晃四次。这样一来,就会在地上画出一个很复杂的波形。晶晶懂了吗?”

“懂了懂了。”

“好了。现在熊猫晶晶回到床头柜上,小珍旭盖好被子,睡觉。”

2、通过共振理解傅立叶分析

第二天晚自习之后,我和珍旭班长在校园长椅上接着看视频。我想看看爷爷怎样讲解把复杂波形分拆为正弦波,当然,我更享受和女神在一起的美好时光。

“我是熊猫,我吃竹子,我要唱《五指歌》。”

“一二三四五,上山打老虎。(老虎!老虎!老虎!老虎!)……”

好嘛,她们家睡前故事还挺讲究程式化的。后来珍旭班长告诉我,她的节奏感还有和声知识,都是通过唱《五指歌》学的。

视频里,爷爷开始讲故事:“从前有座山,山里有个庙,庙里有个老和尚。他房间里有个磬,经常自己发出声音,有时在白天,有时在黑夜。老和尚以为有妖怪,吓得生了病。”

“这是个唐朝的故事,我知道,叫《曹绍夔 (kuí) 捉妖》。”小珍旭抢着说:“后来,老和尚的朋友,洛阳一个管音乐的官叫曹绍夔的来看望他。正好赶上庙里敲钟,磬也跟着响了起来。于是曹绍夔大笑,让和尚第二天准备好酒好菜,他来捉妖。第二天,曹绍夔来了,酒足饭饱之后,拿出一把锉刀,在磬上锉了几下。以后磬就再也不响了。”

“这是为什么呢?”

“这是因为钟声的频率和磬的共振频率一样,敲钟的时候,声波引起磬共振。曹绍夔在磬上锉了几下,把它的共振频率改变了,就不会再共振了。”

“讲得对。”爷爷说:“现在我们把这个故事拓展一下,设想老和尚房间里放了好多个磬,它们的共振频率从低到高各不相同。如果你去了,随便唱出一个音,情况会怎么样呢?”

“我觉得,那么多的磬,不管我唱什么音,总会有一个的共振频率和我唱出声音的频率接近,所以应该会引起共振。”

“只会引起一个磬共振吗?”

“这?”小珍旭苦苦思索。

“我们昨天讲了,当我们唱一个音符时,比如唱E,里面除了 659 赫兹的频率成分,还有哪些?”

“还有 659 赫兹的2、3、4、5 等倍频的正弦波,或者叫泛音。它们的频率是 1318、1977、2636、3295 赫兹。”小珍旭豁然开朗:“也就是说,我唱出一个音,会引起很多个磬一起共振,只要它们的共振频率与这些泛音频率相近。”

“这样一来,我们就知道你唱的声音里有哪些频率成分。而且,根据这些共振的相对振幅,我们就可以知道这些泛音之间振幅的比例。这其实就可以看成是傅立叶分析。”

“傅立叶分析?”

“傅立叶是个法国的数学家,和肖邦差不多同时代,比肖邦年龄大一些。”

“可是,”小珍旭问:“要作傅立叶分析,到哪里去找那么多磬呢?”

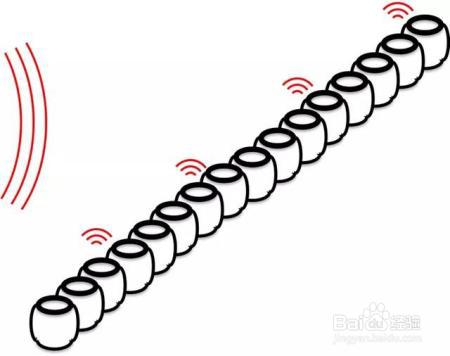

“不一定非得用磬,用弦也可以呀。钢琴里不是有很多弦吗?”爷爷说:“我们可以到客厅用钢琴做个实验。”

小珍旭噌的一下,穿着睡衣睡裤从被窝里跳了出来。

“披上衣服。”拍摄录像的奶奶在画面外喊道。

爷爷和小珍旭趴在地板上,轻轻地取下钢琴底部的盖板,按下钢琴的右踏板,使得钢琴的所有琴弦可以自由振动。

“咦,钢琴里有声音,好像我们说话的回声一样。”

“你试试对着钢琴喊一声。”

“啊——”小珍旭喊道。

钢琴跟着发出微弱的声音,听起来和小珍旭的声音非常像。

爷孙两个对着钢琴喊话、唱歌、学牛叫、学狼叫,钢琴都会随之发出相应的声音。

哈哈,钢琴华丽变身为傅立叶分析仪,不知道大钢琴家肖邦当年有没有试过。他经常在巴黎的沙龙里给那些绅士贵妇们演奏,听众中很可能有过傅立叶。如果他在演奏时,顺便表演一下这个“魔术”,也许会减少一点演奏的辛苦吧。我不知怎么,脑回路里搭出这么一个念头。

其实这个实验我也做过,我在手机上找到一个图给珍旭班长看:“用这个图,可以把整个实验过程看得更清楚。”

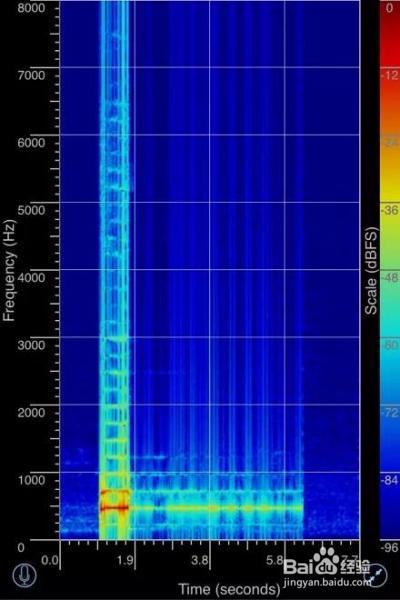

这个图是使用手机的APP Spectrum View 来记录的谱图。横坐标为时间,纵坐标为频率,每个频率成分的强度用颜色显示。

在图中,开始有0.8秒左右我们对钢琴喊出一个持续稳定的声音,显然,这段时间内声音的强度比较大。这个声音的基频大约是250 Hz左右,不过它的基频成分强度不是很大,而是以2倍频与3倍频为主。此外还存在很多高倍频的成分。

喊声停止后,我们可以看出钢琴上对应于1到5倍频的琴弦被显著地激励起来,并持续振荡。

实际上,在喊声停止后约1秒左右的时间内,钢琴发出的声音与原来的人声非常像,而过了一会,虽然钢琴还有声音,但已经与原来的声音不像了。这是由于开始时,钢琴能够按照原来声音的比例发出4倍与5倍频成分。随着时间推移,这些高频成分衰减很快,等到只剩下低频成分时,声音的相似度就会变差。从图中我们可以看出4倍与5倍频成分衰减得相当快。

3、相位与音色之谜

“你们在看什么呐?”泉余室友又一次毫无征兆地出现了。

“我们在学习儿童睡前故事版的傅立叶变换。”

“正好,我有个青年失眠烧脑版的问题。”泉余室友说着,从口袋里掏出一叠皱皱巴巴的纸:“你们帮我看看。”

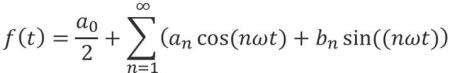

“一个周期函数f(t)可以展开成为傅立叶级数,写出来是这个样子。你们注意到了吧,每个频率成分包含有两个系数。”

“是啊,包含a和b,它们分别是余弦函数和正弦函数的系数。通过这两个系数,我们可以算出每个频率分量的振幅和相位。”

“可是,我们讨论频谱时,很多时候比较关注振幅,很少注意相位。”泉余室友说:“手机上的傅立叶分析软件也经常是只显示强度分布,不显示相位关系。这是为什么呢?”

“我觉得,原因之一是在很多实际应用中,频率分量的强度比较重要,而相位相对不很重要。比如我们的耳朵辨别音色时,只能感知各个频率成分之间的相对强度比例,而不能感知它们之间的相位关系。” 珍旭班长边说边掀开笔记本电脑:“你们看。”

“我们用基频和几个整数倍频的正弦函数可以近似构成一个锯齿波。可是如果我们让二次倍频的振幅不变,只改变一下相位,把它从正弦函数变成余弦函数,最后组合出的波形就会改变。”

“对呀,倍频成分的相位变了,波形自然也会改变。”泉余室友说:“那么,我们的耳朵能听出来吗?”

“在这种情况下,”珍旭班长说:“各个频率成分的相对强度没有变,因此我们的耳朵听不出来,感觉还是原来的音色。”

“什么?”我大惑不解:“你说声音的波形变了,音色可以不变?视频里,爷爷怎么说的?”

“爷爷说的是:两个音色不同的声音,它们的波形是不同的。”珍旭班长解释:“但反过来却不一定。”

“珍旭同学,”泉余室友一本正经地开玩笑说:“我很尊重您,但我更尊重科学。我还是无法不经过思考,盲目相信您的说法。”

“要不要做个实验?”珍旭班长说。

“好啊。”我赞成:“一言不合做实验,这才是我们物理系学生的风格。”

“我负责生成声音信号。”珍旭班长拿起手机:“你们也都拿出手机,一个负责观察频谱,一个负责观察波形。”

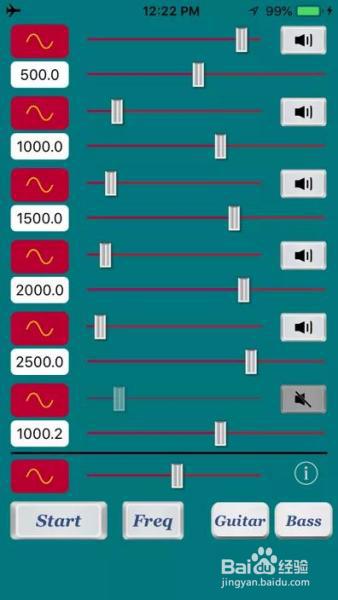

珍旭班长点开手机软件,在上面输入了500、1000、1500、2000 和 2500 赫兹这几个频率值。

又点了一下屏幕,这样一个混合的声音播放了出来,听着好像是鹄鸬鸟的叫声。我们把手机凑到一起,我在频谱上看到几个尖峰,泉余室友手机上显示了一个奇形怪状的波形。

“现在我把 1000 赫兹改成 1000.2 赫兹。”珍旭班长说:“这样一来,等价于让1000 赫兹频率成分的相位缓慢变化。”

现在这个混合的声音听上去和刚才几乎没有不同,还是鹄鸬鸟的叫声,尽管其中一个频率成分的相对相位持续缓慢地变化着。从频谱上看,几个尖峰也没有变化。可是,泉余室友手机上的波形,却像小虫子一样不停地蠕动着。(见实验视频)

“好了,现在敲黑板。”珍旭班长有些得意:“期末考试部分选择题如下。”

(1)音色不同则波形不同。答案:对

(2)波形不同则音色不同。答案:很多时候如此,但不一定。

“嗯,我现在认同这个理论了。”泉余室友说,可是仍然故意嘴硬:“但并不是因为听了您的讲解,而是因为看见了实验结果。”

“这有什么不同吗?”珍旭班长酣畅淋漓地发挥她的伶牙俐齿:“我不是也要按照前人实验的结果来讲吗?不过你这种科学态度应该表扬。对于科学问题,应该不迷信盲从他人,包括不迷信盲从班长、朋友乃至学术权威,坚持通过自己的思考理解科学结论。在这个问题上,我俩尊你为师。”

“你俩?”泉余室友掩口而笑。

特 别 提 示

版权说明:欢迎个人转发,任何形式的媒体或机构未经授权,不得转载和摘编。转载授权请在「返朴」公众号内联系后台。

《返朴》,科学家领航的好科普。国际著名物理学家文小刚与生物学家颜宁共同出任总编辑,与数十位不同领域一流学者组成的编委会一起,与你共同求索。关注《返朴》参与更多讨论。二次转载或合作请联系返朴公众号后台。