江苏是如何从浙江手中得到太湖的?

今天说起太湖,让人首先联想到的总是太湖北岸的三大苏南核心城市:苏州、无锡、常州。最传统意义上的苏南,也正是因太湖这个巨大的水库而崛起,并在历史上一直以此湖为豪的。

提到太湖,大部分人首先想到的城市

估计就是苏南三城了

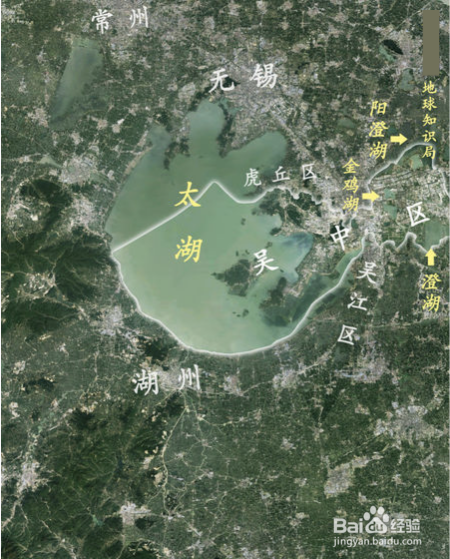

从行政区划上看,这三座城市完全瓜分了太湖。其中又以苏州和无锡为甚,只给常州留了10%左右的一点小尾巴,也算是承认了常州作为苏南三兄弟的地位。

但在苏锡常乐享太湖美景,并以之为城市名片的时候,太湖对岸却有一座浙江城市一直默默地看着他们,眼泪往肚子里流……

以湖为名

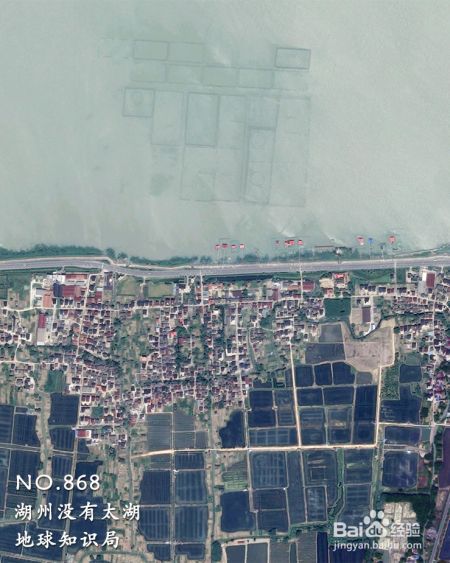

如果驱车在浙江湖州城北游玩,你会被湖州市政部门对太湖的感情所打动。环太湖路、太湖路、通湖路、滨湖大道、湖滨路、滨湖大桥,从路名里都透出了这座城市和太湖的关系,甚至已经到了影响外地人找路,在湖岸边傻傻分不清楚的地步了。

令人感动

但事实上这座处处想和太湖有关联的城市,和太湖之间的行政关系非常薄弱。湖州对太湖的管理权,仅限于湖岸边50米内。湖中的水产、旅游、水资源,都和湖州没有什么关系,好不容易建造个太湖景区还要与江苏省协调。

湖州人民至少也要分一点...

而与之对应的是,苏州市的吴中区,不仅拥有东部的部分阳澄湖、澄湖、金鸡湖,还统摄了绝大部分的太湖,是一个超级水上行政区划。而从江浙两省的角度来看,太湖作为一座界湖也是相当不公平的,其控制权全部在北边的江苏,而与南边的浙江无缘。

吴中区为什么不改名叫太湖区?

但太湖完全归属江苏并非是古已有之的成例,湖州之所以叫做“湖州”,以及城内路名地名与太湖千丝万缕的联系,正是因为它曾经是一座因太湖而生、因太湖而起的城市。

环太湖城市有很多

为什么水域不是平均分?

湖州城最早出现在历史上,还要倒推回战国时代。

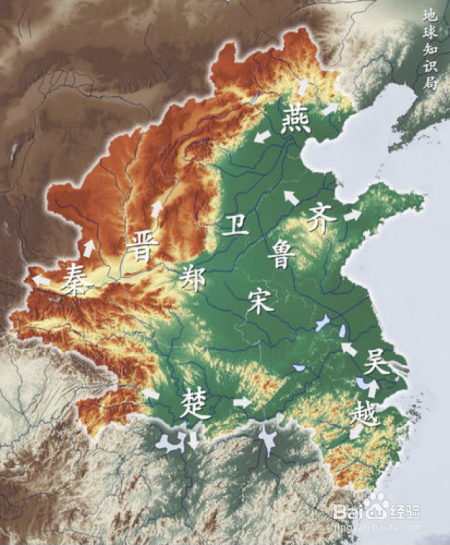

在此前的春秋时代,太湖在地缘上长期都是以苏州为核心的吴国和宁绍为核心的越国争夺的前沿阵地。因吴国一直比较强势,也更善于农垦和水利建设,太湖北岸始终更为发达。而湖的南岸,由于越国处于劣势,而没有得到很好的开发。

当时江浙沪的大量土地还都泡在水里

长江与太湖之间的平原也比今天的要小

一直到了吴越争霸结束,潜伏多年的越国彻底压制了吴国,太湖南岸才开始有了一些经济上的起色。不过越国坐享这一地区也没有持续很久的时间,来自西方的楚国实力更强,逐步蚕食越国的领土,太湖不久便成为了楚国的囊中之物。

春秋是各诸侯国圈地壮大自我的阶段

吴越看似面向广阔的江淮平原

但由于海侵以及开发难度,实际空间并不大

潜力远不如长江中游的楚国

楚国统一南方之后,很重视太湖的开发,这里也得到了此前历史上都不曾有过的待遇。

结果就是,越吞了吴,而楚吞了越

(底图来自中国历史地图集)

楚考烈王十五年(前248年),战国四公子之一的春申君关注到了太湖的重要性,认为这里靠近淮北,而淮北是楚国和齐国在战国时期拉锯的前线,必须得到足够的经营,要求把自己封到当地主持军政大事。楚王欣然同意,把春申君封到了新控制的东部领土,并在当地筑城设县。

这个时候楚国的根据地-汉水流域

已经被秦国攻占

转移至东部的楚国也要避开秦国的锋芒

只能讲北面的齐国作为自己的新扩张方向

(底图来自中国历史地图集)

春申君领地的新都城名为“下菰城”,位置便在今天湖州吴兴区云巢窑头村。《资治通鉴》对这座新城的描述是“宫室极盛”,可见面向太湖的湖州当时是吴越一带极为繁荣而且政治地位很高的城市,对太湖拥有北岸所不具备的强大控制权。

现存外城垣长约2000米

城址总面积达44万平方米

此后的秦汉两代,都把太湖流域视为控制东南的关键。不过吴越之地对于远在长安洛阳的皇帝来说,始终是一个让人不怎么放心的异数,开发力度自然不够。只有在诸侯割据的时候,这一地区的经济和政治地位才会有所上升。今天湖州市的中心城区吴兴区便是在这个时候出现的。

西汉时的会稽郡非常广阔

不过核心区仍是在太湖沿岸

但太湖的开发也很有限

而广大的浙闽山区就更是人口稀少了

(底图来自中国历史地图集)

三国后期,继承了江东大统的吴末帝孙皓设置“吴兴郡”,取吴国兴盛之意,希望能够通过这个地名延续国祚。但由于吴国当时已经陷于严重的内乱和外部压力下,这个名字和孙皓本人都没有能够把国运延续太久,20多年后就亡国了。

东吴开启了太湖地区大规模开发的历史阶段

北有苏州、南有吴兴(湖州)

但吴兴这个名字一直保留了下来,一直到南北朝时期都没有变动。而在这段历史里,吴兴所代表的湖州和吴中所代表的苏州,对太湖的控制权一直都是平分秋色,是为两根吴地的擎天柱。

靠湖而生

不过“吴兴”这种名字在大一统时代,听在皇帝的耳朵里总是不舒服的。所以一旦南北朝的乱世结束,吴地成为了大隋王朝下的一个次级地区,名字就肯定要改。

隋仁寿二年(602年),“湖州”第一次出现在了历史上,将吴兴置于其下,终于能让皇帝心里舒坦点。从湖州这个名称也能看出来,当时的湖州和太湖之间的关系是相当密切的,不仅是紧邻湖边,也能够进入更庞大的水运体系。

太湖的存在其实

使得整个环太湖地区都能受益于大运河

丰富的水资源,和能够借大运河水道北上的优势,自然刺激了太湖沿岸和水有关的各类产业。从太湖渔获到桑蚕纺织,苏州和湖州始终是太湖南北两岸双璧,也让城市的知名度和全国地位不断上升。明清时代行销全球的湖丝,实则在唐代就已经出现,是当时湖州的支柱产业之一。

北方皇帝没见过这么水的地方...

而且在当时,湖州和苏州之间其实并没有严格的边界感,尤其是省一级的大单位区划。唐代整个太湖沿岸都属于江南道,而江南道的范围甚至远及今天的江西、湖南、四川等南方各省;而宋代太湖属于两浙路,太湖也没有起到省界的作用;元代的江浙行省也是囊括了太湖流域的,苏州和湖州一直都处在同一个行政单位之下。

当时的太湖沿岸还不像今天这样巨量的人口

对资源的争夺和开发也是农业社会的水平

(太湖苏州沿岸的一处渔港)

真正让两州产生疏离感,并给太湖赋予省界的色彩的朝代是明代。

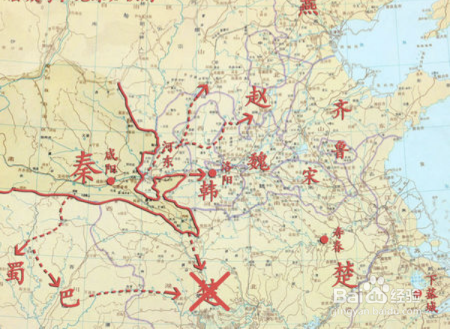

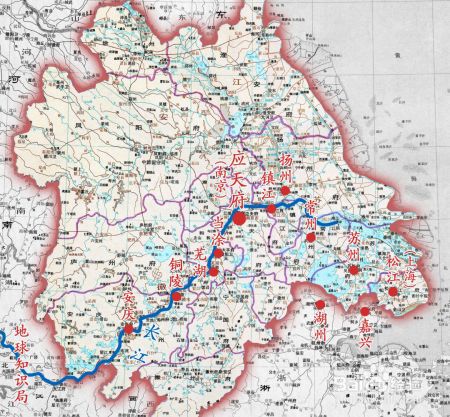

元末大乱,朱元璋一枝独秀,逐渐清理了太湖北岸的张士诚、江西的陈友谅和浙江的方国珍,扫平南方群雄并在应天府(南京)称帝。而临近都城的太湖南北,成了他最放心不下的地区——曾经分属两大强敌、富庶重税、又有太湖水道勾连,对首都始终是个祸患。

曾经敌人的首都

朱太祖未必信得过

因此朱元璋在历史上第一次将苏南和浙北两个方言相近、文化相似、经济联系紧密的地区切割开,分别归入了江(江南行省、南直隶)浙(浙江行中书省)两省。

正如当年的吴王一样,坐镇南京的朱元璋,是希望太湖以北的势力更强,以压制自己难以控制的南岸出现的反叛势力。因此在一开始,太湖周边的苏州、松江、湖州、嘉兴各府,全都划归了南直隶(江苏)。

坐镇大南京

这南直隶真是相当辽阔

(从此太湖南北两岸被两分)

(底图来自中国历史地图集)

可能是后来发现这样划分不尽合理,朱元璋又在洪武十四年(1381年),把湖州府、嘉兴府地复归浙江,把徐州附近的一些土地划进南直隶,这才奠定了今天太湖南北的基本格局。而太湖在当时,就已经是江苏和浙江两省的界湖了。

与湖绝缘

但如果进一步深究下去的话,会发现当时的太湖,还没有彻底成为苏州的囊中之物。明代的湖州,仍然能够保有湖岸边10公里左右的湖区。清朝的行政区划基本沿袭了明朝,太湖的归属权也没有变化,仍然是属于苏州和湖州二府共治。

还是给湖州留了一部分的

这一片湖区的水资源,给湖州带来了丰富的发展空间。若非如此,湖丝和湖丝商帮也不会成为晚清的一股重要的商贸势力。从太湖引入的水源,浇灌了湖州的桑林,为优质的蚕丝提供了来源保障。而在纺织过程中,也需要大量水资源。湖丝产出之后,更能籍太湖水道向上海运输,最终远销海外。

今天已经成为著名水乡旅游景点的湖州南浔,便是那一时期湖丝的集散中心。由南浔发货的湖丝,坐手摇船只需两天就能下海,成为欧洲列强最喜欢的珍奇货物。尽管清政府对当地人以丝与西方人做生意的行为表示反对,但仍没能拦住湖丝贸易。

水乡南浔,河道纵横

民国对湖州的行政区划也没有太多干预,让湖州保留了对太湖水域的部分控制权。但湖州人大概想不到,东侧两百多公里以外海上发生的一场争夺,会让湖州这座以湖为名的城市最终失去太湖。

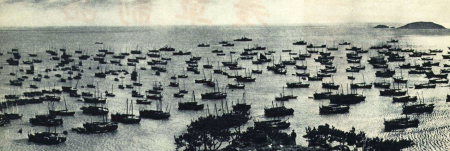

民国中期,浙江沿海的渔业受到了严峻的挑战。一方面是多年的移民和过度捕捞,已经让东海岛屿附近的鱼群规模缩小,品质下降;另一方面则是日本的捕鱼火轮不断进犯东海渔场,南京政府又无法强力阻止。浙江渔民只能把目光投向了北方的嵊泗列岛。

一路向北,向嵊泗列岛进发

但嵊泗当时仍然是江苏省崇明县下辖的地区。由于抗税,浙江渔民和渔业部门与江苏税务部门爆发了冲突,甚至一度导致渔民领袖被捕、渔船被扣押。

清朝便是如此,民国时期承袭了下来

虽然后来由于日本侵华战争打响,东海渔业荒废,问题被暂时搁置;而鱼群规模到新中国成立时也已经恢复了,但认识到渔业经济规律的我党还是认为江浙两省在嵊泗列岛的争端还会再上演。本着收税者负责开发服务的原则,通过协调,最终把由浙江渔民开发、浙江政府保护的嵊泗列岛划归了舟山。

1962年 浙江舟山渔港,大进军...

而与此同时,考虑到太湖分属江浙两省,不利于水资源统一开发,一旦出现污染也有可能招致互相推诿,为方便统一管理,在1960年将太湖全部划归了北岸的江苏。而湖州只保留了沿岸50米的水域管理权。

一座以湖为名、靠湖而生、因湖而兴的城市,就这样告别了它最深爱的大湖。而浙江也在获得了嵊泗列岛的同时,完全与太湖绝缘了。

南北交换了一下

隔着将近60年的时光看当时的这次行政变动,说它是一场地方利益交换也好,说是国家统筹规划也好,最终的结果是浙江东北部的舟山获得了更大的海洋自主权,而西北部的湖州则失去了和太湖之间的联系。太湖也在真正意义上成为了江浙两省的界湖,只不过这个界和湖的南缘完全重合了。

END

(⊙_⊙)

每天一篇全球人文与地理

作者:冬之阵

制图:孙绿 / 校稿:猫斯图 / 编辑:棉花