【儿童节】怎么踢毽子

1、传统踢毽子对场地要求不高,只需一小块比较平坦的空地,五六平方米,三四平方米均可,越是技艺高的对场地要求越宽。在室内、室外均可进行。场地面不受限制,只要平坦即可,主要根据参加人数和水平而定。例如湘、鄂、渝、黔四省市边境地盛产桐油和油茶,踢毽水平高的人,站在枯饼上进行比赛或表演。

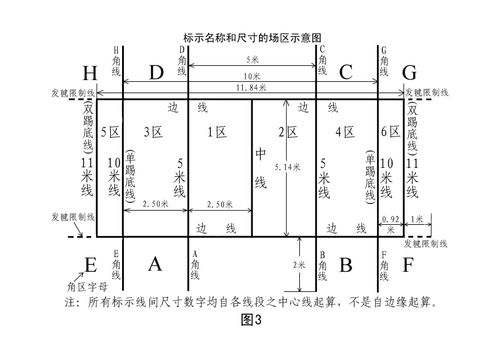

1、对抗毽赛比赛场区的主场区、底线与边线 如图1所示,对抗毽赛比赛场区的主场区外沿是一个长11.88米、宽5.18米的长方形,线宽4厘米的标示线包括在内。此场区的宽度与标准羽毛球单打场区的外沿相同,长度与羽毛球双打场区的后发球线的长度相同。长方形的两条短边称为端线,在不同的单项比赛中也称为11米线或双踢底线。长方形的两条长边称为边线。

2、中线、中线中心线以及其他线段的中心线 在两条边线的中间位置有一条连接线将两条边线连接起来,称为中线。中线的中心线是一条为叙述方便而仅在理论上存在的、距两边端线距离完全相等的线段。在以下的叙述中,为避免标示线的4厘米线宽造成的叙述困难,将使用各条标示线线宽的中心距两边各2厘米处的中心线作为该线段的代名词。如无特别解释,则任意两条平行的线段之间的距离就是指该两条线段的中心线之间的距离。

3、5米线和10米线 如图1和图3所示,在中线的两侧距离中线2.50 米处各有一条与中线平行的线段连接两条边线,这两条线段之间的距离为5米,所以称为“5米线”。在两条5米线与端线之间、距5米线2.50米处又各有一条与5米线平行的线段连接两条边线,这两条线段之间的距离为10米,所以称为“10米线”,也可称为“单踢底线”。

4、11米线 如图1和图3所示,在中线两侧距中线5.92米处各有一条端线。在对抗毽赛中,这条端线又称为“11米线” 或“双踢底线”。两条11米线的外沿之间相距11.88米。

5、发毽限制线与发毽区 将两条边线的两端各以虚线延长1米,这4条虚线称为“发毽限制线”。每条发毽限制线各是由5段10厘米长的线段间隔10厘米构成。在边线的端点,发毽限制线的虚线应以空白、而不是以实线开始,以使裁判员便于判断在对抗毽比赛中落在边线端点处的落毽是否出界。由端线(也即“11米线”)与相连的两条发毽限制线及其延长线形成的半封闭区域称为“发毽区”。

6、1区和2区 在中线两侧,由中线、5米线和两条边线形成了两个场区,分别称为1区和2区。在对抗毽比赛中,1区和2区分别是对抗双方的“前区”。

7、3区和4区 在中线两侧,由5米线、10米线和两条边线形成了两个新的场区,分别称为3区和4区。

8、5区和6区 在中线两侧,由10米线、端线和两条边线又形成了两个新的场区,分别称为5区和6区。

1、

2、不算双脚同时离地的跳跃动作和其他复杂动作,踢毽子的基本动作共有8种,

即盘、蹦、拐、磕、抹、背(音“杯”)、勾、踹。由于参与踢毽子的民众广及全国各地,而且踢毽子运动的流传又年代久远,所以对同样的动作形成了各地的多达几百种不同的称谓。下面以中国北方地区的叫法作为参考,列出踢毽子的8种基本动作的传统叫法与现代叫法的不同称谓:

踢法的新旧名称对照和对动作的解释 以下名单在新旧名称之后是对动作的解释。排列如下:

新名称/旧名称:对动作的解释和定义

3、内踢/盘踢:用脚内侧在身体前方或侧面踢。

4、直踢/蹦踢:用脚面在身体前方或侧面踢。

5、外踢/拐踢:小腿向同侧身体侧后方弯起,用脚外侧或脚后跟在身体侧面或侧后方踢。

6、膝击/磕踢:膝部向前提起弯曲,用大腿的正面或膝部击毽。

7、叉踢/抹子:一只脚不离地,另一只脚从背后绕至前腿外侧用脚内侧或脚心踢。

8、背踢/倒打、背(音“杯”)毽:一只脚不离地,另一只脚向身后弯曲用脚心踢。

9、倒勾/倒勾:背对毽子即将运行的方向,在身体前上方用脚面向身后踢。

10、踹毽/踏毽:在身体前方、侧面或身后用脚心或脚外侧踢。

以下是踢毽子的部分跳跃动作。跳跃动作比一般动作的难度加大。对跳跃动作是指换腿做出对称的跳跃动作,难度就更大。

11、跳直踢:一条腿向前提起离地,另一条腿单腿起跳腾空,后离地腿在身体前方用脚面直踢并先落地。

12、对跳直踢:在用一条腿完成跳直踢后,当毽子回落后,立即连续用另一条腿完成与第一次动作对称的跳直踢。

13、跳叉踢/单飞燕:一条腿向前弯曲提起,另一条腿单腿起跳腾空,然后用后离地的腿从背后绕至前腿外侧用脚内侧踢。

14、对跳叉踢/双飞燕:在一条腿完成跳叉踢之后,当毽子回落后,立即连续用另一条腿完成与第一次动作对称的跳叉踢。

15、跳跪踢/鸳鸯拐:双腿同时蹬地起跳并向身后弯曲,用一只脚的脚外侧踢。

16、对跳跪踢/双鸳鸯拐:在完成一次跳跪踢后,当毽子回落后,紧接着立即用另一只脚外侧完成与第一次动作对称的跳跪踢。

17、跳背踢/跳倒打、跳背毽:一条腿先向前抬起离地,另一条腿向后蹬地起跳并向后弯曲,然后用后离地腿在空中完成背踢动作。

18、对跳背踢/双跳倒打、双跳背毽:在用一只脚完成跳背踢之后,立即用另一只脚做出第2次跳背踢。

19、转体踢: 在一个动作完成之后,身体原地旋转360度,然后在毽子不落地的前提下接续下一踢毽动作。

20、头击:用头部的任何位置迎击毽子并将毽子送出。

21、胸腹停/卸毽:用胸部或腹部的任何位置将毽子的运动停止并等待毽子自然下落。

22、停毽/卸毽:用身体的任何部位将毽子的运动停止并等待毽子自然下落。但对肩胛骨以下的手臂直至手指尖的停毽动作有特殊规定,即不允许将手臂抬起后接触毽子,否则将被视为“手毽”而等同于毽子落地。

1、

2、手毽

任何将肩胛骨以下直至手指尖抬起脱离自然下垂状态并接触毽子的动作都被视为“手毽”违规, 无论参赛者是“有意”或“无意”。在双臂和双手自然下垂状态下,以静止方式停止毽子的飞行,然后任凭毽子自然下落并接续下一个动作,这样的动作不视为手毽,而视为允许的“停毽”。

3、留毽

导致毽子在身体、鞋或服装任何部位滞留不动的各种动作都称为“留毽”。“滞留不动”是指毽子和与其接触的身体、鞋或服装的相对关系,不是指毽子在空间中的绝对静止状态。为保持比赛的节奏,在中国竞技毽和老式的毽球比赛中都禁止留毽。运动员有义务穿适宜的服装和鞋,以避免任何造成留毽的情况发生。 但在花毽比赛中则对于“留毽”有着完全不同的规则,其中有些动作甚至要求运动员将毽子有意识地停留在身体的某个特定部位,例如规定动作中的“朝天蹬”,就要求运动员将腿伸直并向上方垂直抬起,以脚心接住并留住毽子在脚心停留不动。

4、落毽

无论在民间娱乐或是正式比赛中,“落毽”都被视为是一种动作失败的结果。但在中国竞技毽或毽球比赛中,如果运动员将毽子踢过中间网并使毽子直接落在对方场区内则不视为“落毽”,而是进攻得分的动作。只有毽子落在本方场区内的地上,无论是因为对方动作的结果还是本方动作的结果,都被视为“落毽”而失分。

1、

2、单纯比踢的技术

一只脚着地,另一只脚踢。着地的脚可以移动,也可以不准移动(俗称“定桩”);踢的脚可以着地,也可以不着地(俗称“悬”,比赛正式开始前,常用此法定参赛人员出场次序。)参加者可以依次轮换踢,连续踢得多者或先完成任务者为胜方。也可以“加宝塔”,即第一人踢一下,第二人踢两下……依此类推,周而复始,直往上加,到其中一人踢“死”为止。“死者”可向“生者”“抛毛”,即将毽子用手抛给人家踢,直到人家没踢到或你接到踢来的毽子为止。比赛再重新开始。

3、兼比踢的花样

最常见的是“打跳”,即毽子一抛,双脚同时跳起,用一只脚踢它。可以连续跳,也可以跳了踢,踢了跳。还有“打偷”,即一只脚着地,另一只脚从背后“偷偷”去踢;“打环”,双脚跳起,一只腿弯曲起来,另一只脚踢;“打翘”,双脚跳起,一只腿向前伸直,另一只腿踢;“打剪”,双脚跳起,两腿向前作剪剪子动作,用其中一只脚踢毽子。此外,还可以故意用反脚踢,(注意:有人是左撇子,右脚则是反脚),或双脚轮换踢…… 最后,介绍两种儿歌伴唱踢法。 1、里和,外拐,飘洋,过海 吟唱八个字,依次踢八下。其中唱“里、外、飘、洋、过”五个音节时用正脚各踢一下,唱“和”时用反脚向内踢一下,唱“拐”时用反脚向外踢一下,唱“海”时打一个跳。循环反复,看谁踢得多。 2、一锅底,二锅盖,三酒盅,四牙筷,五钉锤,六烧卖,七兰花,八把抓,九上脸,十打花 唱一句,踢一下,做一个动作。让踢起的毽子依次落在:一、伸直的手心里;二、伸直的手背上;三、五指窝成的“酒盅”里;四、伸直的两指(中、食)上;五、握紧的拳头上;六、撮起的手掌中;七、手指有曲有伸的“兰花瓣”上;八、抓取的手心中;九、仰着的脸颊上;十、跳起的一脚上。也是踢得多者为胜利者。 除此外,还有很多其他的踢法。

4、花式踢法

毽子花式踢法介绍 毽子花式踢法有很多种,大致可分为两类:“软的”和“硬的”。软的一般比较简单,一只脚离地的同时另一只脚是着地的(双飞、一卯儿除外),正规比赛中大多数软的是不计数的(金狮、一卯儿通常会计数),软的通常只作为连接的动作,高手踢软的通常可以几百次甚至上千次而毽不落地。硬的通常是双脚同时腾空跃起(肖蹲儿类的除外),用其中一脚去踢毽子,另一只脚辅助做出各种花式动作。硬的比较消耗体力,通常高手踢硬的也可以连续几十次甚至上百次而毽不落地。