窃读记运用了什么样的描写方法

运用了动作和心理描写。

动作描写:

我跨进店门,踮起脚尖,从大人的腋下钻过去。哟,把短发弄乱了,没关系,我总算挤到里边来了。“跨、钻、挤”三个动词,表现"我”对读书的如饥似渴。

心理描写:

我有时还要装着皱起眉头不时望着街心,好像说:“这雨,害得我回不去了。”其实,我的心里是怎样高兴地喊着:“再大些!再大些!”表现出了“我”对读书的热爱,也表现了孩子的天真与狡黠。

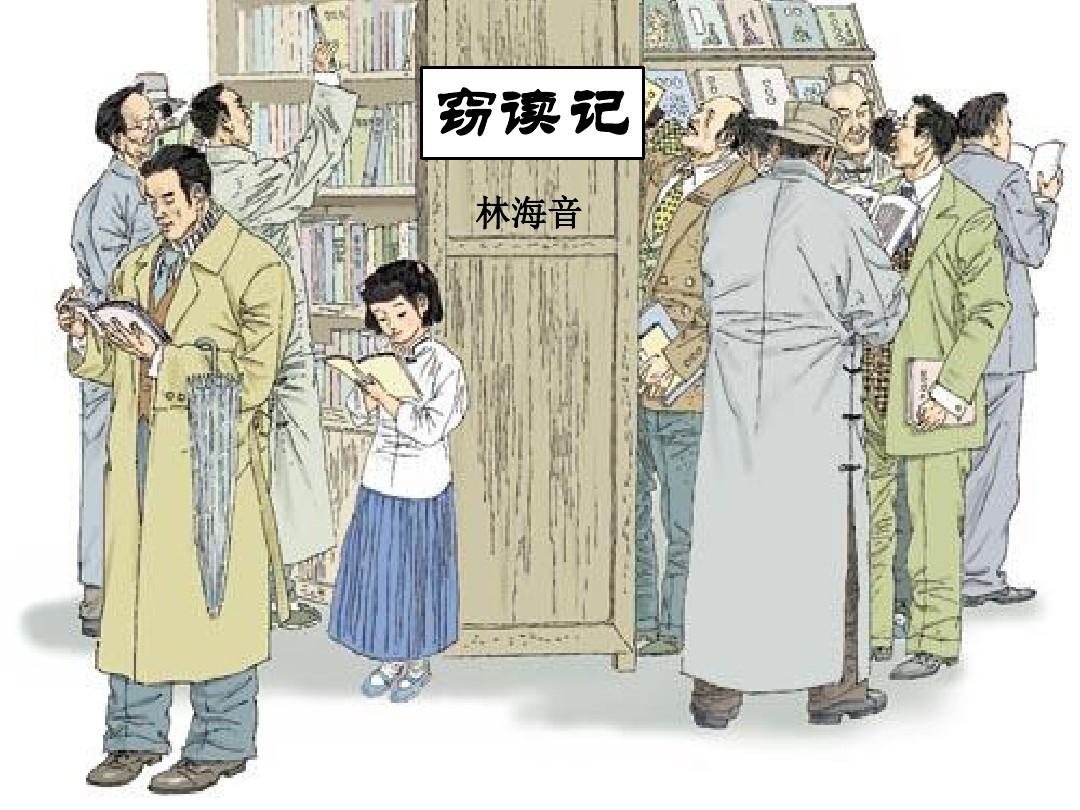

此文以窃读为线索,描写了作者放学后急匆匆赶往书店,藏身于众多顾客,借雨天窃读,到晚上才依依不舍离开的读书过程。真真切切地表现了作者对读书的热爱和对文学知识的渴望。作者综合运用了细致入微的动作、自语式的独白等描写方式和比喻的修辞手法,使文章富有动人的魅力。

扩展资料:

对比的特点是两个极端,但是作者并不因为对比,而把人物内心的情感仅仅限定在两个极端上。在两个极端之间,作者没有忽略丰富的层次。

孩子经不住求知欲的诱惑,重新到书店“窃读”,先是提防“难堪”的焦虑,接着形容读后的快乐如“喝醉了酒似的”,“踉踉跄跄,走路失去控制的能力”,“被快乐激动得忘形之躯,便险些撞到树干上去”,这是自嘲。

有时,书店架上的书找不到了,便“愤愤”地想,“世上有钱的人这么多,他们把书买光了。”这在表面上是“愤愤”,实际上是自我调侃,表现自己的愤激是多么幼稚。

此文写于1952年8月10日。作者小时候在北京长大,在此度过了25年的时间,1948年回到故乡台湾后,她将北京的生活点滴写成《城南旧事》一书,此文即是其中的一篇,所写的也是作者在北京的童年生活。

内心的情感相当活跃,又相当有特点。既有环境的、现实的特点(在人家店里,无可奈何),又有孩子的特点(几乎要哭了)。更为生动的是,不是一般孩子,而是一个有点反抗性的孩子,就是在这样被动的情势下,口头不认输,不直接承认自己买不起,而是找一个理由“看看”。

这种口头上的不认输特点,是硬中有软。在自己内心,在别人感觉不到的自我感觉中,则坦然承认自己“软弱无力”的心理活动,既反映着环境的压力,又体现年龄和个性,这就是文章动人、有趣的原因。

参考资料来源:百度百科——窃读记