古籍版本分类与鉴定方法

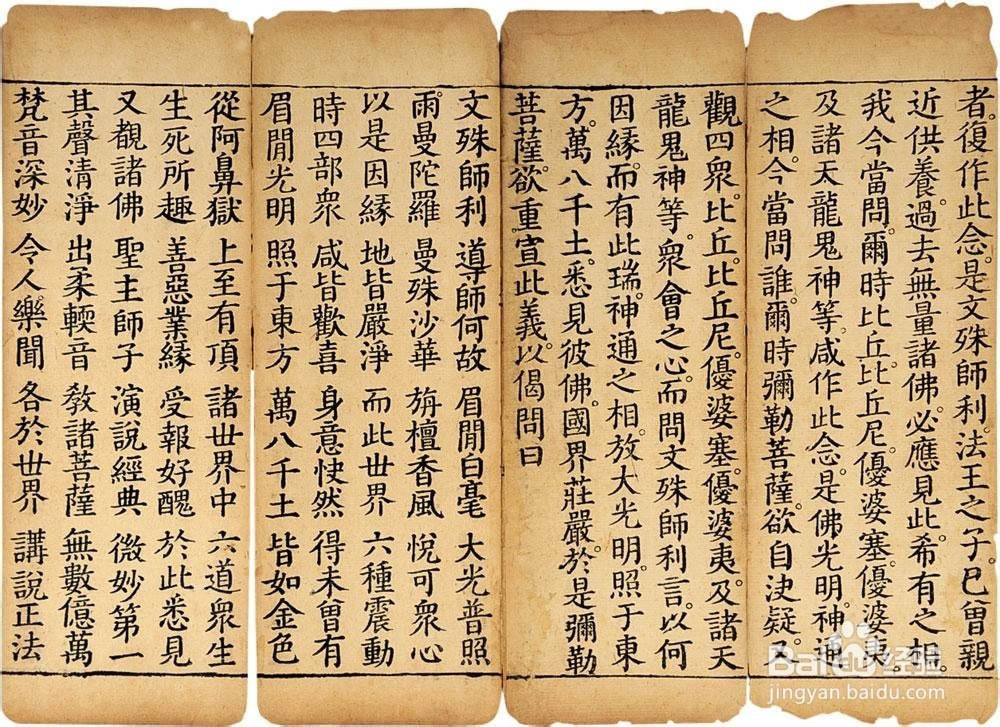

1、按刻书时间区分。计有:唐卷子本、五代刻本、宋刻本(北宋本、南宋本)、辽刻本、金刻本、元刻本、明刻本、清刻本、民国刻本等。

2、按刻书机构区分。计有:官刻本(包括国子监本简称监本、兴文署本、经厂本、武英殿本简称殿本、内府本、府学本、州学本、县学本、藩府本、官书局本、各地书院本)、家刻本、坊刻本等。

3、按刻书地区分。计有:浙本、闽本、蜀本、高丽本( 即朝鲜本)、东洋本(日本本)、越南本等。

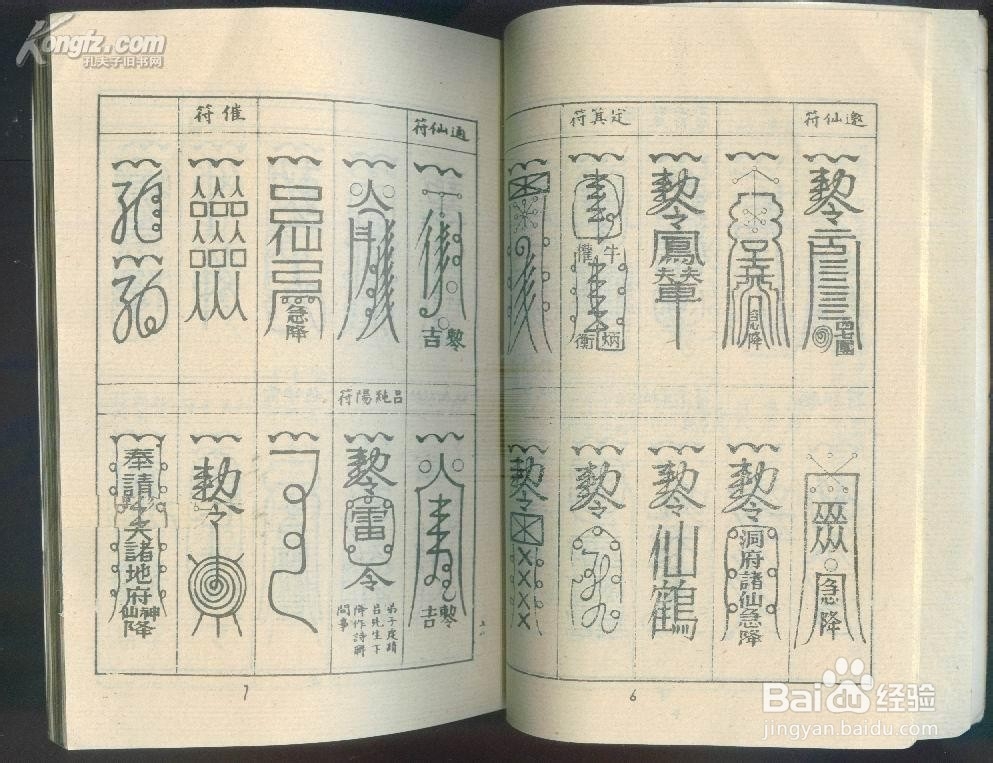

4、按雕版印刷情况分。计有:精刻本、写刻本、单刻本、丛书本、道藏本、祖本、原刻本、翻刻本、影刻本、初印本、后印本、递修本、百衲本、旧版、通行本、邋遢本、书帕本等

5、其他分类:

1.按字体、装订大小分。计有:大字本、小字本、巾箱本、袖珍本等;2.按印刷颜色分。计有;红印本、蓝印本、朱墨本、三色( 或五色、六色)套印本等;3.按内容多寡、评注等分。计有:足本、增订本、删节本、批点本、评注本、配本等;4.按活字性质分。计有:泥活字本、铜活字本、木活字本、铅活字本、铁活字本、瓷活字本等;5.按其价值或使用价值分。计有:孤本、珍本、善本、校本、进呈本、四库底本、残本、不列尾、批校题跋本。另外,非雕刻版文献可分:抄本、旧抄本、传抄本、影抄本、稿本、上版稿本、手稿、清稿、底稿、拓本、影印本、钤印本、石印本等。

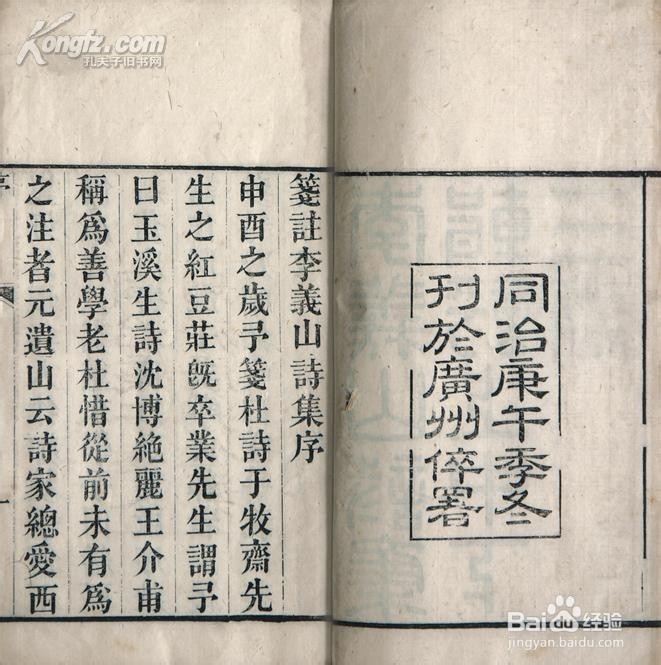

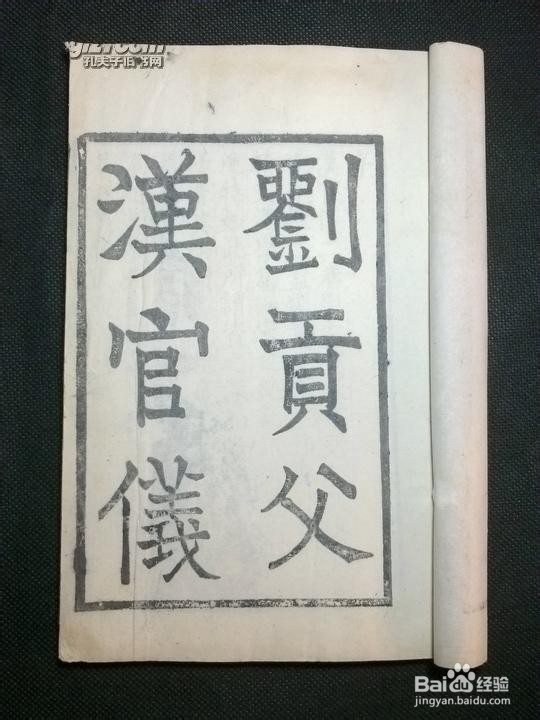

1、封面与牌记

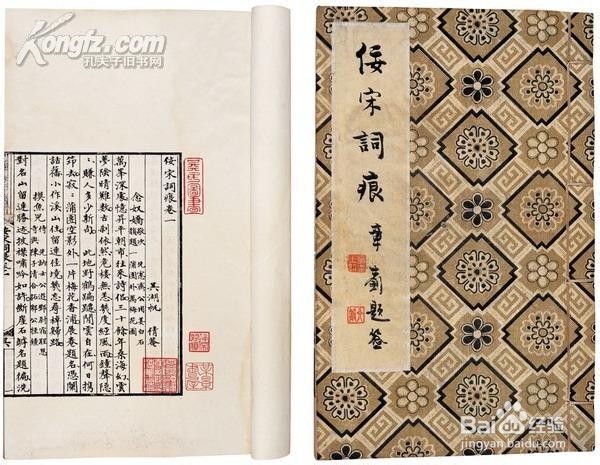

今日所见,以明清刻本居多,而那时书籍有不少刻有封面,封面除书名外,大多刻有作者、雕版时间、书坊字号,如清雍正刻本《李义山诗》封面为:“雍正八年镌,华亭赵润川解,《李义山诗》,金陵刘晰公梓。” 清乾隆刻本《西湖志纂》,封面刻:“ 乾隆乙亥刊刻进呈,《御览西湖志纂》,赐经堂藏板。”

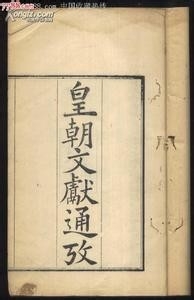

一般有封面的书,据以代是可靠的,但也有一些书例外。一是原书版片易主后,封面重新调换,以新面目出现,其内容却是旧的,并未重新刻版,只算是重印。比如,汲古阁书版,在毛晋身后便转归他人,如《十七史》版便转到了席氏手中,席氏即将各卷首大题下“毛氏汲古阁印”诸字挖去,补刻“洞庭席氏”,实质上仅是改头换面而已。另一种情况是整套书均由后人依样翻刻,翻刻时将原书封面只字不误地照刻,初看误以为是原刻本。遇此情况,只要在序跋末尾留意撰写时间即可。如《扬州画舫录》封面为:“乾隆乙卯年镌,《扬州画舫录》,自然盒藏板”。(左图)第一篇袁枚作的序是乾隆五十八年,再看第二篇《后序》,末署“同治十有一年??”。这种情况,不妨解释为刻工的文化程度低、办事古板或书坊主人的好古情趣,但若是蓄意作伪,则会尽可能地乔装打扮,故还得从其他方面去一一识破。 牌记又叫书牌子,多刻在序目后或卷尾书末,类似现在版权页上的出版社名称,如明正德本《文献通考》,在卷三四八末刻有“皇明正德己卯岁暮独斋刊行” 双行牌记。有些牌记内容较长,如嘉靖本《初学记》序未刊:“光禄大夫行右散骑常诗集贤院学士副知院事东海郡开国公徐坚等奉敕撰纂初学记一书,近将监本是正讹谬,重写雕镂,校雠精细,并无荒错。买书君子,幸希评鉴。嘉靖丁酉岁冬书林宗文堂刊行”。这很能说明选用底本、校勘等情况。

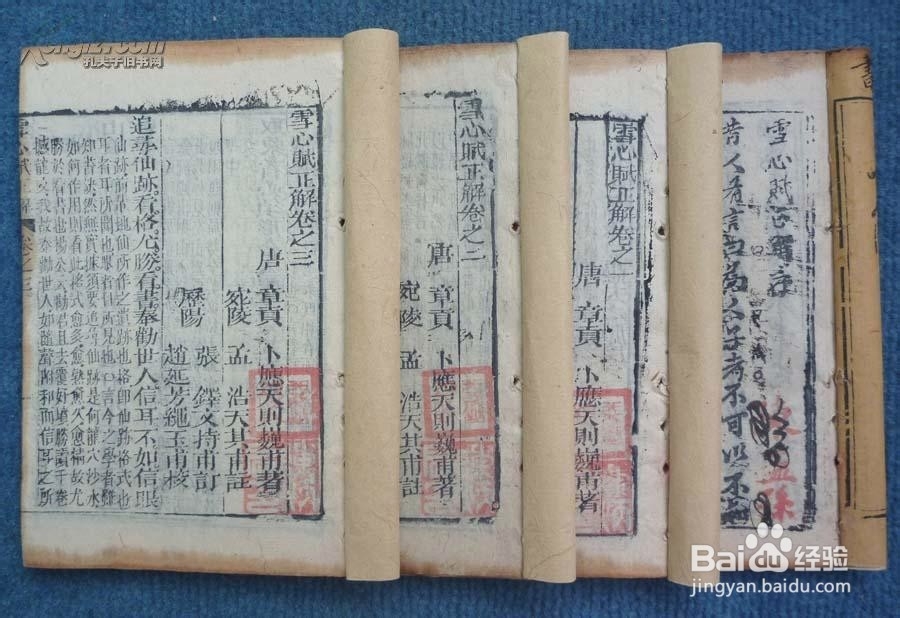

2、序、跋

序、跋是著者或与之有关的师友、后学撰写的该书成书过程、写作缘起等,一般序在前,跋在后,撰写时间一般距刻印时间不远,可以作为鉴定年代的一个依据。但单纯靠序跋题写时间还不可靠,因为不少书籍在翻刻时将原序依样刻录,因此得看看共有几篇序,以最近的一篇来推算。当然,遇到将序年挖改作伪的情况,还将凭字体、纸张等其他特征来辨别。

题跋、识语是藏书家、鉴定家直接写于其所藏之书卷首或卷尾的个人研究心得,借此可了解该书的流传情况,同时也提供了吕家的鉴定见解。

3、印章

与题语同时出现的是藏书印章,如XX楼、XX阁、XX斋、XX堂、XX轩以及藏书家姓名、字号等等,自然也是鉴别时代、了解流传的一项内容,但它同题语一样,也有伪作。

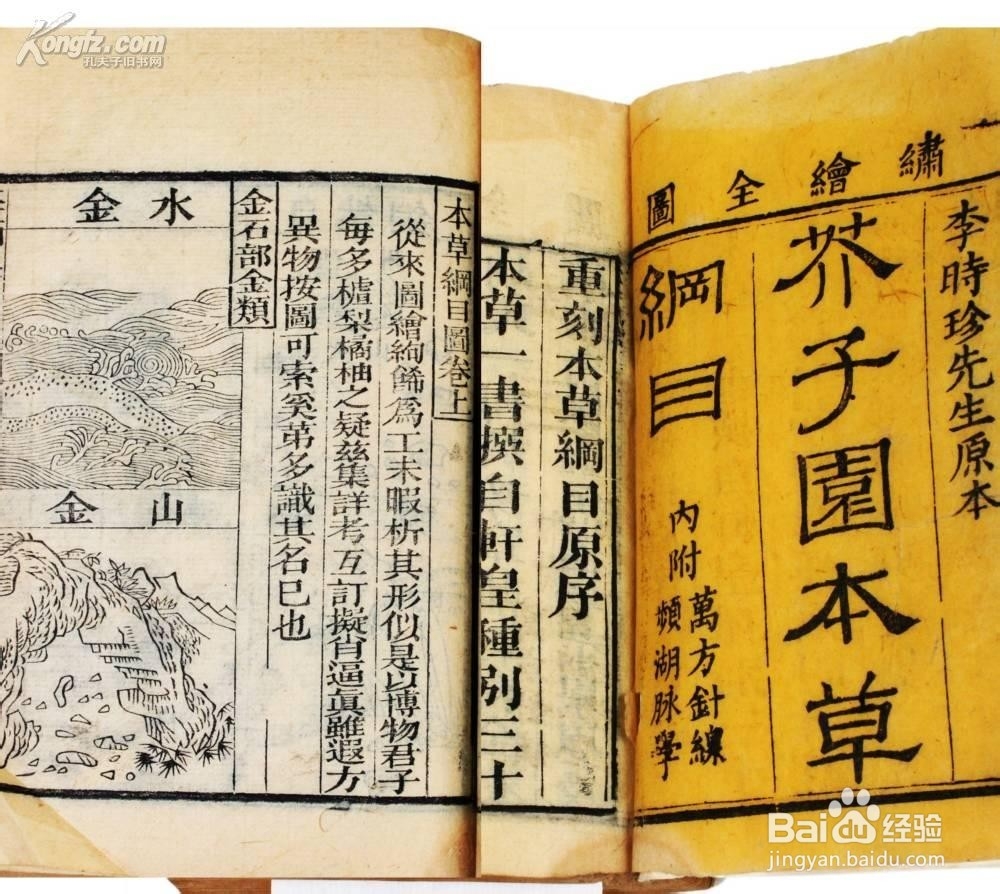

4、书名的冠词

有时可直接知道该书的写作年代,如称“ 国朝”、“ 皇朝”、“皇明(或清)”、“大明(或大清)”、“圣宋” 等,一般都作于当代,而若重刻,则冠以“ 重刻” 字样,或将“ 皇”、“ 国” 等字删去不用。如《圣宋文选》、《皇元风雅》、《大明一统志》、《皇清经解》等。而元人撰《国朝名臣事略》,清人撰《国朝先正事略》等均为当代人所刻的当代人著作。

5、避讳

避讳是遇到当朝君主或所尊者时所采用的改字、空字、缺笔等文字书写现象。如宋徽宗名赵佶,则书中凡遇“ 佶” 及吉、女吉、黠等字均要回避。明熹宗名朱由校,“ 由” 字缺末横笔,“ 校” 作“ 较”。这样,在鉴定版本时,讳字便也是一个内容。这方面的详细情况,陈垣先生有专著《史讳举例》(中华书局出版),可参阅。不过避讳情况在具体实施时亦有疏密,如明初甚疏而万历后趋密,不能一概而论。

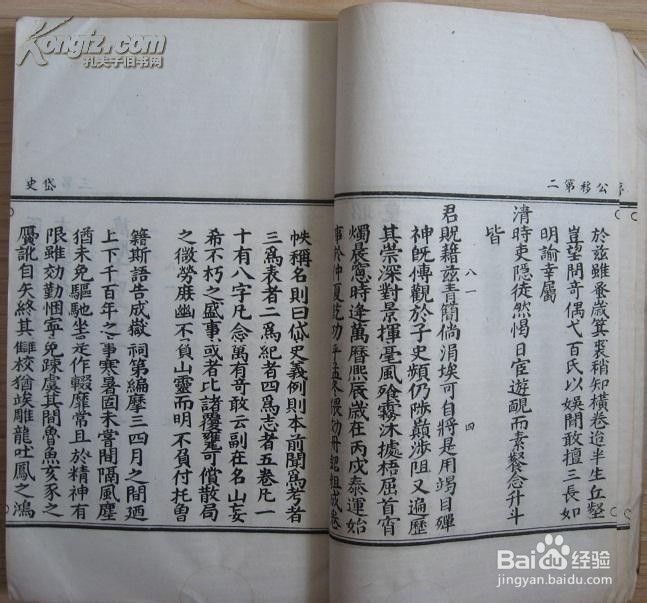

6、版式统计

在查阅一些古籍著录书时,常见有“XX 叶,XX行” 的记录,这便是行款字数等的版式统计描述,因为不同的版本,其版式规格尺寸不一,行数、字数也不同。另外,边栏、鱼尾、书口(版心)、版框高度也不同。如《后汉书注》,宋王叔边刻本为半叶13行,行23或24字,细黑口,左右双边;黄善夫刻本为半叶10行,行18字,细黑口,四周双边。

7、纸张

纸张在版本鉴定中也有重要的作用,兹将常用的几种纸作一简介。麻纸:分黄、白两种。黄麻纸色略黄,稍粗糙,有的较白麻纸略厚;白麻纸洁白光滑,背面较正面粗糙且有草棍等粘附,质地细薄,坚韧。纸纹均宽,约一指半。宋刻本多用白麻纸,元后期多用黄麻纸,时纸纹渐窄,约一指。明初仍用之。

8、著录

了解前人的著录,包括具体某种书的字体、行款、版式、卷数、刻印年代、刻印地点等内容,均可一一查核。如《四库简明目录标注》,对各种不同版本均有说明,其他如已出版的《中国古籍善本书目》及北京图书馆、上海图书馆等几个大馆的善本书目均可查考。古人所编的书目,如宋晁补之《郡斋读书志》,陈振孙《书录解题》,尤袤《遂初堂书目》等也可按需翻阅。

9、内容

即检阅书的内容本身,诸如制度、习俗、用语等,有时都可以成为年代鉴定上的佐证。如《刘知远白兔记》,向与《荆钗记》等合称为四大南戏,收入《新编五代史平话》,曹元忠1911年在该书跋语中称其为宋刻本,事实上该书有多处不避宋讳,早有人怀疑它是元刻伪托。近又发现,书中所用的某些词汇只在金、元才出现,宋人不可能讲元人的话,宋刻本自然是靠不住的。如讲到刘知远在李家的佣工,《新编五代史平话》称作“ 驱口”,按:驱口即元人所说的奴婢,而明成化刻本则改称“年作”,可见刻本年代不同,内容上有时会体现出来。