古玉鉴赏:古玉器常见的作伪方法及辨伪

一、仿造古玉器之背景

在“普天之下,莫非王土,率土之滨,莫非王臣”的社会中,皇帝的一切嗜好、愿望就是天意,皇帝有权力无限地满足自己的占有欲和各种癖好!宋代宫廷开始仿制古玉器,皇宫中设有玉院,专门生产时用玉器和仿古玉器,南宋高宗时期还曾专门编了百卷《古玉图谱》,详细地描绘了他所占有的古代玉器的纹饰器形。上行下效,搜觅古玉器,仿制古玉器之风从此大盛。

清代宫廷对仿古的热情较之于宋代有过之而无不及。从新石器时代的琼、壁、圭一直到明“子冈”款器物都是玉匠的模仿对象。除了在雕琢技术上力图逼真地表现出古代玉器的艺术风格和加工特点外,为了乱真,还对大部分作品作了人工染色处理。宫廷“玉作”用和阗玉所作的仿古玉圭、玉人几乎达到彼此不分的地步,令人叹服。由于乾隆痴迷精致古朴的玉器,尤其珍爱古玉并且对之极有研究,清代宫廷仿古玉器,绝大多数都以传世精品作母本,在制作上又精益求精,代表了仿古玉器史上的最高水平。酷嗜古玉的乾隆皇帝不仅四处搜寻古玉,还不断要求宫廷玉作仿制古玉器,在他高兴时也常常慷慨地赏赐皇族大臣。不仅如此,乾隆还亲自捉刀,为宫廷收藏的古玉器题铭、题诗并写了《圭瑁说》、《搢圭说》等,推动了古玉器的研究。于是朝野痴迷,下大功夫“盘”(“盘”,指盘玉。古玉器往往出自于坟墓,自然带有土锈色沁—,为了便于进呈宫廷或长官、长辈,同时也出于好古者把玩的需要,得到出土古玉的人喜欢用各种办法把古玉器外表的土锈去掉,这个去除土锈的过程就叫盘玉。盘玉一般经过洗净、水煮,然后用白细皮或铁皮细擦,考究的则贴身放置,以人气养之,不管用什么办法,都需经常把玩。据说,如此这般后,这件古玉器的污浊煤气退净,受色之处愈来愈艳,显露出古玉器特有的沉稳温润。用代的眼光看去,盘玉似乎比较符合卫生要求)真古玉,也下苦功夫仿制古玉。由于有大利可图,出现了好几处著名的仿制古玉器的地方,作伪的手法,作伪的技术登峰造极,出现了一大批可以乱真的赝品,不仅骗过了一般的收藏者,甚至也骗过了眼界极高的乾隆皇帝本人。民国后,玉贾为了谋取巨额利润制造了更多的赝品,粗制滥造者虽多,但仍能相当多地欺骗一般收藏者。

二、常见古玉器伪造法

仿造古玉器的方法极多,从大的方面来说可以分为“古玉后作”和“新玉仿古”。

古玉后作包括“古玉改作”和“古玉后雕”。

古玉改作不易被识破,且能以次充好,因此被作伪者经常使用。从古代流传下来的古玉大件,器形完整者总是凤毛麟角,出于各种目的,改作者尽量按原来器物的造型及纹饰改作成零星小件,或对残器进行补整,对容易暴露庐山真面目的斧凿之痕,重点进行染色、褪光。如一块已经破碎的玉壁,玉贾认为如果照原样出售,大多无人间津或即使有人愿意收置,买方也不可能出高价,于是,往往根据其残破情况改作,如缺一半则将尚存的改作璜,如缺一小部分,则改为玦,如里口残缺则磨去一层改为瑗,若是外边残缺,则磨去一层改为环。至于补整也不少见,如一件系壁破碎了,则截取完整部分而以颜色相仿的玉甚至是金银补之,这种方法,在爱玉成癖,嗜古成风的中国很早就曾屡屡发现。

1、古玉后雕

指利用未成器形或器形不规整、雕琢不精的古玉进行加工。将素面的或一面有纹饰一面素面的古玉器,重新切磋,雕琢纹饰。素面的玉斧、玉圭、玉璧、玉璜乃至玉琮等古玉器是被较多选用的器物。利用新发现的古玉,或加工粗糙的古玉仿造古玉器,据调查,有时高达伪制器的十分之一。

新玉仿古与古玉后作的区别,顾名思义,一为新玉,一为古玉。新玉仿古也可以分为二种,我们称之为“新玉臆古”和“新玉摹古”。

2、新玉臆古

宋代开仿古之先河,所仿古玉似古非古,有时甚至是不伦不类。这在考古资料严重缺乏,断代知识刚开始积累的宋代,确实是难免的。后代仿古者,包括宫廷仿制,也往往采用宋元时代的考古图录如《考古图》、《古玉图谱》等摹绘的许多古玉形状;纹饰仿制。如根据宋聂崇义的《三礼图》中的玉壁图仿造古壁:刻若干株蒲草的所谓蒲纹玉壁,琢几棵稻穗的所谓谷纹壁,此类“杰作”早已贻笑大方。由于此类图录缺乏考古依据,许多又是“拍脑袋”发明,一些稍有考古知识者就能明辨,但是由于时代久远,器物本身已成了研究仿古玉器的重要资料,也不乏研究保存价值。由于这些仿古玉器是主观臆造(创造)的产物,我们称之为新玉臆古。

3、新玉摹古

新玉摹古是完全根据出土玉器的形制、纹饰用新玉摹仿制作的仿古玉器。在这类赝品中尤以宫廷玉匠精心仿制的玉器最难识别。因此,必须更认真谨慎地对待。清朝宫廷对汉代玉器的鉴定和认识极负盛名,所仿古玉器也以这一时期为多。仿造者从器形纹饰乃至雕琢技术都刻意模仿,甚至能逼真地模仿出汉代玉佩上的游丝跳刀方法,线条若断若续,往往使一些有经验的鉴定者也受骗上当。

三、古玉器辨伪要点

古玉器的辨伪是一门非常专业的非常严谨的学问。拥有较高的鉴赏能力和成熟的辨伪技巧的朋友,他们一定是非常注意学习和借鉴前人和当代学者专家的研究方法和研究手段的,他们一定熟知每个时代玉器的器形、纹饰、琢工等特征的。要想提高自己的鉴赏和辨伪能力,必须:

第一,努力拓宽自己的知识面。除熟读中国玉器史外,还应熟读中国通史,中国工艺美术史,研究中国的青铜、陶瓷、书画等艺术,追踪现代考古学的最新发现。

第二,大量地接触、研究实物。专业人员“近水楼台”通过对实物大量地类比研究,快速提高自己的辨伪能力的条件是得天独厚的,广大爱好者除了虚心向专业人员请教外,认真研究图片画册,注意听各类讲座,仔细观察博物馆藏品,利用闲暇时间去古玩店或古玩市场对各种真品或赝品进行比较研究等,都是提高自己辨伪能力很好的途径。

第三,有条件的同志应该向治玉工匠虚心请教。熟悉现代治玉特点、琢玉方法,对深刻领会各代玉器的治玉工艺特点有不可取代的作用。如震惊中外的殷墟妇好墓玉器出土后,专家学者深入玉雕厂广泛听取琢玉工人的意见、虚心向老玉工请教一事,就是最好的例子。

第四,对玉材应该有一定的认识。是玉还是非玉,好玉还是玉皮这直接影响着古玉的价值也影响着衡量玉器雕琢水平。

辨伪之事不是三言两语能说明白的,但拿到一件玉器应该一看器形,二看纹饰,三看琢治特点,四看玉质,五看沁色。

一看器形

器形是器物给人的第一印象。判断某器为某物后,就可以根据该器物的发展衍变,某时代该具有的特征,判断它是真品还是赝品,这是辨伪的第一步。

二看纹饰

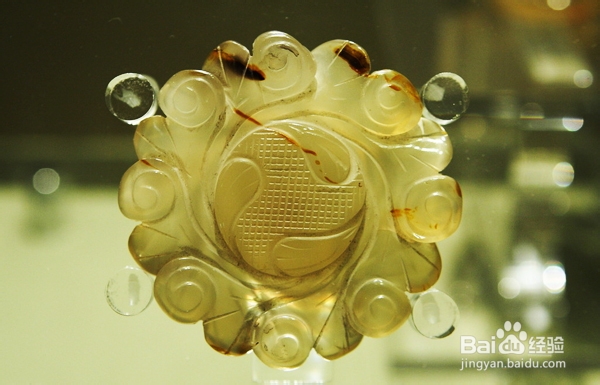

优美的造型和婉转自如的纹饰是玉器惹人喜爱的必备条件每个时代的纹饰有每个时代的特点:龙山文化以复杂阴线勾连的兽面纹和商的纹饰随型变化以及令人注目的”臣“字眼;春秋战国以谷纹、蒲纹等为代表日趋抽象繁密的纹饰等特点都是必须熟记在心的。

三看琢治特点

一块玉必须经过多道工序才能成为一件玉器,琢治时的锯片、钻孔,雕琢等加工情况是判断玉器优劣真赝的重要标准。

四看玉质

我们知道和阗玉也即软玉是商代才开始使用的,汉代才大量进入中原地区的。而红山文化的玉器一般是由呈黄绿色的岫岩制成,翡翠是明末传入中国,清代才较多使用的硬玉,因此用和阗玉制造的新石器时代的玉器是可能为真品。而用翡翠制造的汉玉,真正制作时代绝不会太早,但用昂贵的和阗、翡翠伪造古玉从经济上考虑是绝对不合算的,因此它是极少量的,一般为宫廷仿造。现在充斥古玩街的,都是一些价格低廉的石性很强的似玉甚至是大理石。

五看沁色

沁色的深浅、形状是鉴赏、也是辨伪的一大要点,需要提醒广大读者的是,不是所有的“出世古”都有沁色,而现在众多古玩摊上看起来天衣无缝的“古玉”,是运用高新科技产品人工染色的产物。

人工染色虽可乱真,但细心辨析还是能准确识别的。如伪造的“鸡骨白”干枯似石,缺乏玉特有的温润感;人造血沁仔细嗅来有一股血腥味,且迄今的考古发掘得到的玉器中未发现有此种沁色,至于用提油法上色的玉器,油腻感很难消除。此外,观察色沁处是否正好在玉器的瑕斑处,也是辨析的捷便途径。

现在的古玩市场上,仿制品极多。像战国的龙形纹玉佩;汉代的各种龙纹、蛹虎纹的小件器、玉佩饰、玉鸡心佩;明代的子刚(冈)款玉佩等。玉辟邪、玉龙、玉马也是仿制者较多伪造的对象。现代仿古玉器者也掌握着几手可以用“卓越”二字形容的染色技术,他们一般喜欢把小件器通体染成烟垢色,也喜欢在玉壁、玉辟邪上人工染上土黄色和灰黑色。掌握了这些特点,你就不会受骗上当,听信摊主之言,徒寻烦恼。