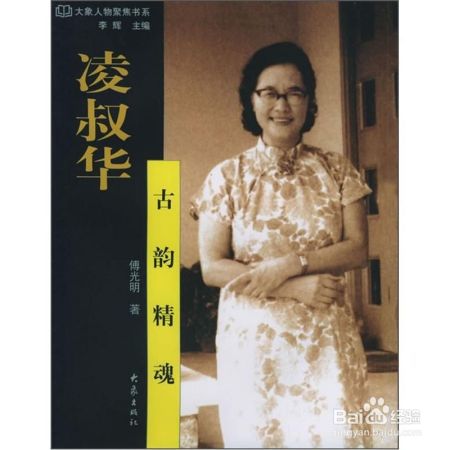

凌叔华小传:高门贵族的精魂,民国沙龙的才女,死也要回到中国

【1990年5月22日】凌叔华小传:高门贵族的精魂,民国沙龙的才女,死也要回到中国

1900年3月25日,凌叔华出生于北京的一个官宦人家。父亲精于词章绘画,凌叔华从小就爱画画。

6岁时,她用木炭在花园白墙上画了一些涂鸦。父亲的一个朋友看见后,觉得她有绘画天资,便引荐她去拜名师。就这样,凌叔华先后拜慈禧太后宠爱的宫廷画师缪素筠、“怪才”辜鸿铭为师,学习诗词,英文,绘画等,文采超众。

(位于史家胡同24号的“胡同博物馆”曾是凌家大宅的后花园)

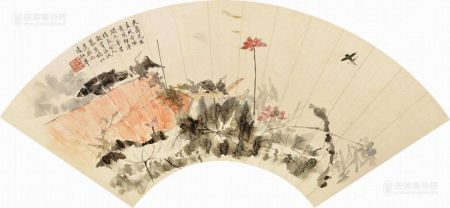

1922(22岁),她考入燕京大学预科。这期间,凌叔华创作了许多作品,画艺娴熟,"偶一点染,每有物外之趣"。著名的美学大师朱光潜,看过她的作品后也赞赏有加。

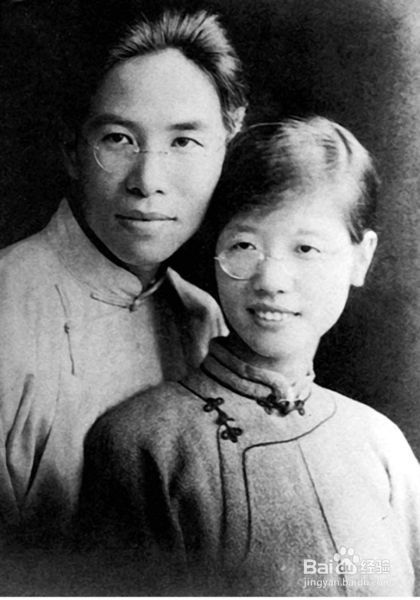

1924年(24岁),印度诗人泰戈尔来华访问,凌叔华作为欢迎代表,结识了徐志摩、陈源(陈西滢)等人。此后,她与陈源时常书来信往。

同年,她在《晨报》上发表了第一篇短篇小说《女儿身世太凄凉》。1925年1月,她又发表了短篇小说《酒后》。《酒后》描绘了女性大胆而细腻的心理活动,因而广为传播,凌叔华一举成名。

凌叔华“小姐的大书房”,成了中国最早的沙龙。凌叔华外冷内热,如同“高门贵族的精魂”,和林徽因、冰心,并称为“北方三才女”。

(凌叔华作品)

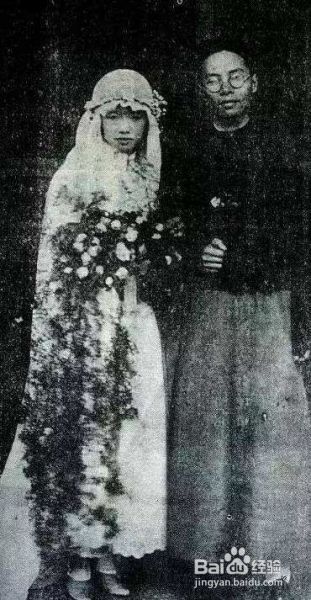

1926年(26岁),她从燕京大学外文系毕业,以优异成绩获该校的金钥匙奖。同年,她与任北京大学外文系教授的陈源,结了婚。两人都爱好写作和绘画,各有自己的空间,保持独立创作。但也因为两人生活环境和观念的不同,所以从婚姻一开始,就暴露了诸多不和谐的因素。

1928年(28岁),陈源受聘为国立武汉大学文学院院长,凌叔华陪同前往。为避嫌,凌叔华没有在学校任教,但家里时常举办文艺沙龙。她与苏雪林、袁昌英是好朋友,都是文坛上很有名气的女作家,因武汉大学建在珞珈山上,三人并称为珞珈三杰。

(凌叔华与陈西滢结婚照)

1935年(35岁),英国作家伍尔芙的侄子贝尔到武汉大学任教,两人相识并发生了婚外情。陈源知道后痛苦万分,不敢声张,只好写信指责贝尔。

1937年,贝尔回国,情绪低落,不久志愿参加“国际纵队”,投身西班牙内战,不幸牺牲。凌叔华和陈源没有离婚,但也没有和好,只是相敬如宾。她无数次对女儿说:“一个女人绝对不要结婚。”

1938年,随着抗日战争全面爆发,武汉大学迁往四川。战乱的痛苦,丈夫的冷漠,不安的情绪,她曾写信给伍尔芙诉说自己的苦闷。伍尔芙回信鼓励:“Only works you can face the war!”

于是,她开始到燕京大学任教。

(凌叔华作品)

1946年(46岁),民国政府派陈源,担任驻联合国教科文组织首任代表,常驻法国巴黎和伦敦。不久,凌叔华带着女儿前去团聚,从此定居欧洲。

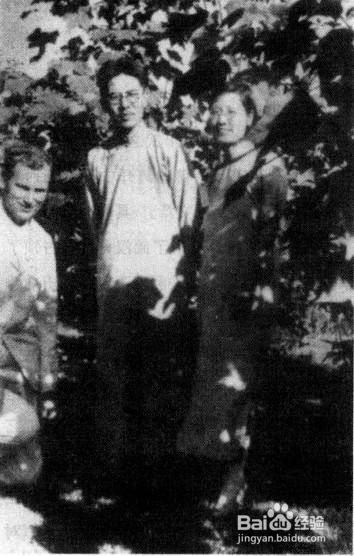

1949年(49岁),新中国成立前夕,台湾方面打算扣留正在英国开会的著名地质学家李四光。凌叔华夫妇得知后,迅速通知李四光,帮助他立刻启程秘密回国。

(1949年在伦敦,左一李四光,左四凌叔华)

1953年,在伍尔芙的鼓励下,凌叔华用英文写成的带有自传色彩的小说《古韵》(Ancient Melodies,又译作《古歌集》)出版,引起英国评论界的重视,成了畅销名著。

1964年(64岁),中法建交,陈源被驱逐出巴黎。凌叔华一家生活愈加困顿,她不得不兼事"鬻文和卖画"。

凌叔华时常感慨:“我可不愿像白俄(俄国革命后,流亡各国的帝俄贵族)一样在路边卖地毯。”

1970年,丈夫陈源去世。台湾为他开了隆重的追悼会,但凌叔华还是让他"落叶归根",将骨灰安葬在江苏无锡。

1984年(84岁),她对到伦敦的萧乾说:"我生在北京,尽管到西方已三十几年,但我的心还留在中国。"

1986年,她染上了重症伤寒,又跌坏了腰骨,还有乳腺癌,痛苦不堪。

1990年3月25日(90岁),她躺在病床上,在人们的祝福中度过了九十华诞。不久病情恶化,她毅然决定回国。5月16日,她回到了北京,她躺在担架上,看到了美丽的白塔,看到了已变成了幼稚园的凌家大宅……

一周后,5月22日,凌叔华去世,与陈源合葬,回归自然,享年90岁。

(万象历史·人物传记写作营的第352篇作品,营员“文和”的第3篇作品)